Beitrag

4 Min.

13. Juni 2025

Neue Geschichte gesucht – Wie eine Kleinstadt sich selbst neu erfindet

Fast 300 Jahre lang war Lauchhammer Braunkohle- und Industriestandort. 1991 wurde der Betrieb eingestellt. Tausende Menschen verloren ihre Arbeit und die Stadt ihre Identität. Wie kann sie sich neu erfinden?

Der Name Lauchhammer hat wenig mit dem Gemüse zu tun, das Eintöpfe und Suppen mit Geschmack belebt. Lauch bedeutet Moor im Niedersorbischen – und steht für die Landschaft im Süden Brandenburgs, wo die Kleinstadt liegt.

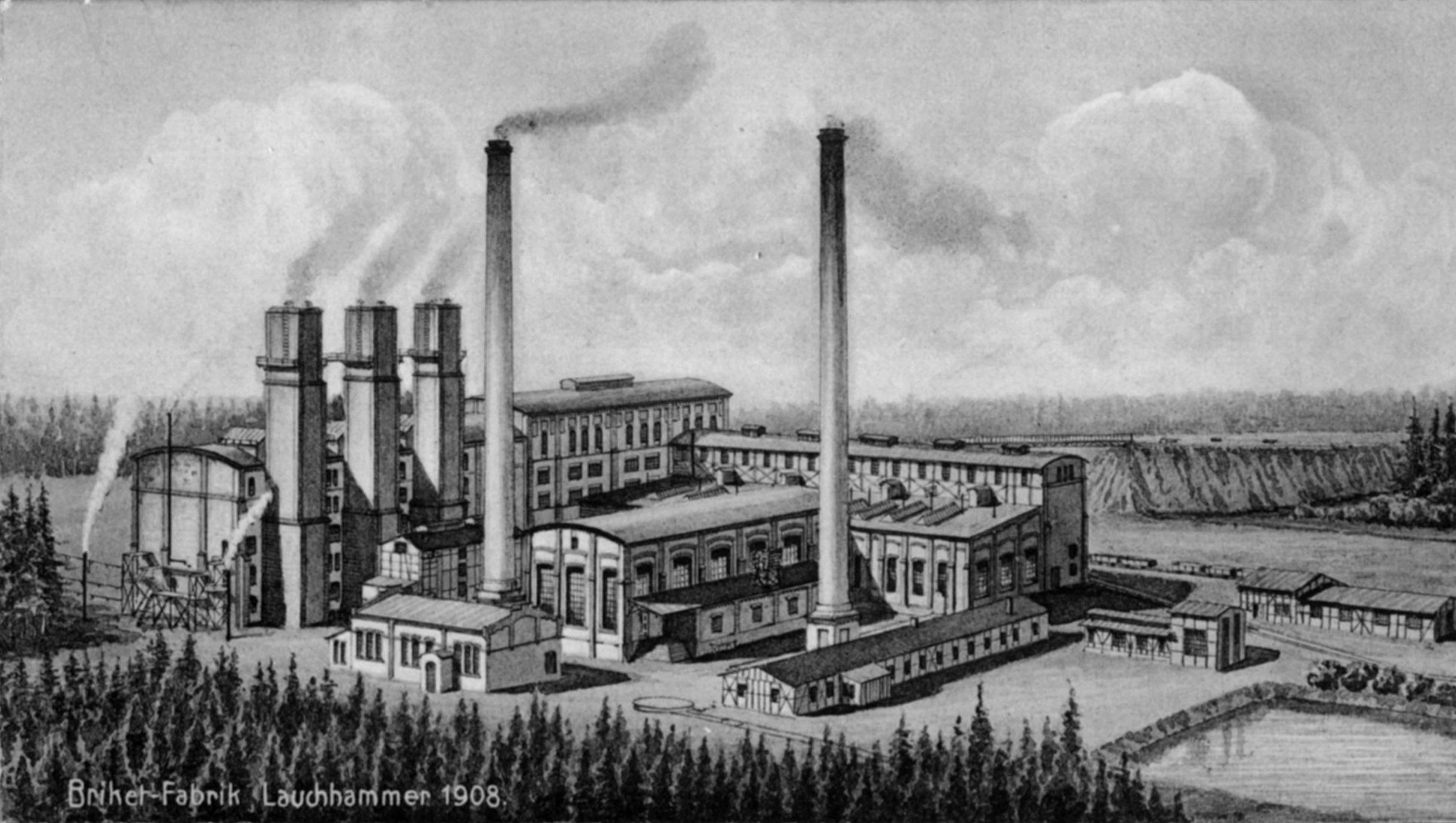

Das Wort ‚Hammer‘ im Ortsnamen spielt auf die industrielle Tradition der Stadt an. Seit 1725 wurde hier Eisenerz abgebaut und verarbeitet. Aus der Eisenverarbeitung entstanden der Eisenguss und später der Schwermaschinenbau. Zu DDR-Zeiten war Lauchhammer einer der größten und wichtigsten Industriestandorte des Landes. Der Tagebau und die Industriebetriebe prägten das Selbstverständnis der Stadt enorm.

1991 wurde der Tagebau stillgelegt. Viele Betriebe wurden geschlossen. Etwa 10.000 Menschen verloren ihre Arbeit. Genauso viele Personen zogen zwischen 1990 und 2019 aus Lauchhammer fort.

Lauchhammer: Eine Kleinstadt von vielen

Diesen sozialen Umbruch durchlebten viele Regionen in Europa. Zehntausende Betriebe wurden geschlossen und ganze Industriezweige eingestellt. In westdeutschen Gebieten wie dem Ruhrpott und dem Saarland streckte sich der Strukturwandel über mehrere Jahrzehnte und verlief deutlich langsamer als in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung wurden dort tausende Industriebetriebe innerhalb von wenigen Jahren geschlossen, was Millionen von Menschen den Boden unter den Füßen wegzog.

Mit dem Strukturwandel verloren die betroffenen Orte ihr Selbstverständnis als Industriestadt. Sie mussten eine neue Perspektive für sich finden: Wer möchten sie sein, nach innen für ihre Bevölkerung und nach außen für neue Unternehmen und den Tourismus? Städte wie Lauchhammer machten sich daher auf die Suche nach einem neuen Narrativ. Die Wissenschaftlerin Franziska Görmar vom Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) hat diesen Prozess in Lauchhammer untersucht.

Was sind Narrative?

Narrative sind Erzählungen, die von Menschen gemeinsam erschaffen und geteilt werden. Narrative stiften Identität. Bei Ortsnarrativen handelt es sich um Erzählungen über eine bestimmte Stadt oder Region. Sie geben uns eine Vorstellung davon, wie sich ein Ort oder eine Region in Zukunft entwickeln können.

Damit tragen Narrative zur Gestaltung des Ortes bei. Nicht im Sinne von Bauwerken, Plätzen oder Straßen, sondern indem sie ihm eine symbolische Bedeutung geben. Die Entwicklung eines Narratives ist ein fortlaufender Prozess, durch den die Einwohner:innen eine Verbindung zu ihrem Ort und zueinander aufbauen. So entstehen sozialer Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl.

In den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sind Narrative ein wichtiger Untersuchungsgegenstand. Durch die Analyse erfahren wir, wie Narrative entstehen, wer sie gestaltet und welche Überzeugungen diese Akteure vermitteln wollen. Häufig werden Narrative von wenigen Menschen erschaffen, die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Damit sich ein Narrativ in der breiten Gesellschaft etabliert, muss es von vielen Menschen akzeptiert und geteilt werden. Je stärker ein Narrativ an die eigene Lebenswirklichkeit eines Menschen anknüpft, desto leichter wird es von ihm angenommen.

Lauchhammer sucht ein neues Narrativ

Lauchhammer hat sich seit seiner Gründung als Stadt der Kohle definiert, wie Franziska Görmar in ihrer Untersuchung schreibt. Geprägt wurde dieses Narrativ durch den Tagebau, die Brikettfabriken, wo die Kohle zur weiteren Produktion veredelt wurde, und dem Maschinenbau. Diese Zweige gaben tausenden Menschen einen Job, soziale Anerkennung und das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Auch räumlich zeigte sich die Bedeutung der Kohle: Die Brikettfabriken lagen im Zentrum der Stadt. Sie verbanden die fünf Gemeinden, die 1950 zur Stadt Lauchhammer zusammengelegt wurden.

Mit dem Ende des Tagebaus und der Schwerindustrie wurde Lauchhammer zur Stadt ohne Kohle, so Görmar. Die Fabriken wurden abgerissen. An ihrer Stelle wuchs eine große Wiese, die quasi das Stadtzentrum bildet. Die fünf Gemeinden fühlten sich zunehmend voneinander getrennt. Zudem war ein Großteil der Bevölkerung arbeitslos. Unter diesem Umbruch litt das Gemeinschaftsgefühl.

In den folgenden Jahren suchte die Stadt nach einem neuen Narrativ, unter dem die Bevölkerung wieder geeint werden und eine Zukunftsperspektive entstehen sollte. Dabei ist die Stadt erneut in ihrer Vergangenheit fündig geworden, wie Görmar bemerkt.

Lauchhammer als Kunstguss-Stadt

Seit 1784 ist Lauchhammer einer der ältesten und traditionsreichsten Standorte für Kunstgießerei. Dieser Industriezweig besteht auch heute noch, im Gegensatz zum Tagebau, und obwohl der Betrieb mit 21 Mitarbeitenden recht klein ist.

Seit 2022 nennt sich Lauchhammer offiziell Kunstguss-Stadt. Die Kunstgießerei steht für Kultur und Schönheit. Sie wird positiver wahrgenommen als die umweltschädliche Braunkohle, mit der man kaum neue Wirtschaftszweige und Tourist:innen anlockt.

Wer entscheidet über das neue Narrativ?

Für das Narrativ der Kunstguss-Stadt hat sich ein Zusammenschluss von Menschen aus der lokalen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingesetzt. Doch insbesondere die ältere Bevölkerung, die einst im Tagebau und an den Maschinen schuftete, wollte an der Erzählung von Lauchhammer als Stadt der Kohle festhalten.

Hier zeigt sich, dass Narrative auch Gegenstand politischer Diskussionen sein können. Menschen haben unterschiedliche Auffassungen und Erwartungen an einen Ort, die mitunter zu Konflikten führen. Die Bewohner:innen müssen miteinander aushandeln, welche Erzählung das gemeinsame Lebensumfeld prägen soll.

In Lauchhammer setzte sich das Kunstguss-Narrativ letztlich durch, da die ehemaligen Bergleute keine überzeugende Alternative vorschlagen konnten. Doch Lauchhammer macht auch heute noch auf seine Vergangenheit als Stadt der Kohle aufmerksam.

2025 jährt sich der Beginn des Industriezeitalters in Lauchhammer zum 300. Mal. Am 25. August 1725 wurde dort der erste Hochofen in Betrieb genommen. Unter dem Motto „300 Jahre Industriekultur“ finden über das Jahr verteilt zahlreiche Veranstaltungen zur Zeit der Kohle statt.

Auftrag für die Wissenschaft

Der Fall Lauchhammer zeigt eindrücklich, wie sich der Verlust eines Narratives auf einen Ort und dessen Bevölkerung auswirkt, und wie dieser Ort Jahre später eine neue Perspektive für sich findet. Jedoch gibt uns dieser einzelne Fall nicht ausreichend Informationen, was wir über andere Orte lernen können und wo wir allgemeine Muster, Prozesse und Phänomene erkennen können. Um die Veränderung von Narrativen in ehemaligen Industriestädten besser zu verstehen, ist noch mehr Forschungsarbeit notwendig.

Die Veränderung der Narrative in Lauchhammer hat Franziska Görmar von 2019 bis 2022 untersucht.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

(Wieder-)Vereinigung, Wende, Umbruch – Wie sprechen wir über die Ereignisse von 1989/90?

Für die Ereignisse ab dem Herbst 1989 gibt es viele Begriffe, die kontrovers diskutiert wurden. Wie konnte sich der Wendebegriff durchsetzen?

Älter als man glaubt – Eine kurze Geschichte der deutschen Energiewende

Die Energiewende ist älter als viele denken. Seit den 70ern gibt es Ideen, Bewegungen, Rückschläge in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik.