Beitrag

4 Min.

16. Juni 2025

Wie der Abzug militärischer Truppen einen Ort prägt

Wenn von großen Militärstützpunkten in Deutschland die Rede ist, denken viele an Ramstein – kaum jemand denkt an Küstrin-Kietz, ein Dorf an der deutsch-polnischen Grenze, rund 100 Kilometer östlich von Berlin. Doch auch hier prägte militärische Präsenz das Leben mehrerer Generationen - bis die Truppen nach der Wende abgezogen wurden und der Ort in Vergessenheit geriet.

Wie ein verwunschener Ort wirkt sie heute – die einstige Basis der sojewtischen Armee auf der Oderinsel in Küstrin-Kietz. Das Dorf liegt in Brandenburg, unmittelbar an der Oder und der polnischen Grenze. Wie kaum ein anderer Ort ist es geprägt vom Kalten Krieg, jahrzehntelanger militärischer Präsenz und den tiefgreifenden Umbrüchen infolge der Friedlichen Revolution und der deutschen Wiedervereinigung.

In den 1950er Jahren stationierte das sowjetische Militär vor allem Brückenbaupioniere und chemische Truppen auf der kleinen Insel in der Oder, die von der lokalen Bevölkerung auch heute noch „Russeninsel“ genannt wird. 40 Jahre später fiel die Mauer, die Sowjetunion zerbrach und der Kalte Krieg war zu Ende. Moskau zog seine Truppen zurück. Dieser militärische Abzug markierte für Küstrin-Kietz einen tiefen Umbruch. Die Infrastruktur brach weg, viele Arbeitsplätze gingen verloren, Menschen verließen den Ort.

Trotz zahlreicher Ideen zur Nachnutzung der Oderinsel- von Tourismus- oder Gesundheitseinrichtungen bis hin zu einem historischen Dokumentationszentrum oder einer zollfreien Zone- blieb die Oderinsel ungenutzt. Während das Gelände verfiel, bemühen sich heute örtliche Initiativen um neue Perspektiven und Impulse.

Neue Aufmerksamkeit erhielt die Oderinsel im Frühjahr 2024, als die Landesregierung bekanntgab, dort ein sogenanntes Ausreisezentrum für abgelehnte Asylbewerber:innen errichten zu wollen. Für viele Menschen ist die Insel seither zu einer Projektionsfläche für eine Vielzahl ungelöster Probleme geworden: das Gefühl, in einer abgehängten Region zu leben; die politische Ohnmacht; die Enttäuschungen der Nachwendezeit; das eigensinnige Verhältnis zu Russland und nicht zuletzt die Unzufriedenheit mit der aktuellen Migrationspolitik.

Moving Lab in Küstrin-Kietz: Was verbinden die Menschen heute noch mit den sowjetischen Truppen?

Diese Transformationen und Umbruchserfahrungen sowie die Erinnerungen an die sowjetischen Soldaten und die offenen Fragen zur Zukunft der Insel standen im Zentrum unseres Moving Labs in Küstrin-Kietz. Historiker berichteten von ihrer digitalen Spurensuche nach ehemaligen sowjetischen Soldaten, die einst auf der Oderinsel stationiert waren – und beleuchteten deren Perspektiven auf die Geschichte des Ortes. Zeitzeug:innen schilderten ihre Erfahrungen mit den „befreundeten Besatzern“.

In einem Podiumsgespräch unter dem Titel „Die Oderinsel – Bilanz einer gescheiterten Transformation“ diskutierten Menschen aus Lokalpolitik, Kultur, Journalismus und Wissenschaft über die Ursachen des Scheiterns der zivilen Nachnutzung sowie über mögliche Zukunftsperspektiven des brachliegenden Geländes. Eine Exkursion auf das inzwischen weitgehend verfallene Gelände der Oderinsel verdeutlichte die Herausforderungen der Rückgewinnung dieses „verlorenen Ortes“.

Etwa 80 Menschen nahmen teil. Im Fokus standen Gespräche über die sowjetische Präsenz und die tiefgreifenden Veränderungen der 1990er Jahre. Neben den Vorträgen und Diskussionen bildeten die Erzählrunden ein zentrales Format, in denen lokale Zeitzeug:innen ihre Sicht auf die Geschichte und Gegenwart von Küstrin-Kietz teilten.

Zwischen Nähe und Unsicherheit: Die Zeit der sowjetischen Präsenz

In vielen Gesprächen dominierten Erinnerungen an das Leben mit der sowjetischen Armee. Die Schilderungen reichten von Alltagsbegegnungen bis zu vereinzelten Berichten über Repression und Gewalt. Besonders häufig war die Rede von der Ambivalenz gegenüber den Soldaten: Während die einfachen Soldaten als „arme Schweine“ beschrieben wurden, oft bemitleidet und isoliert, galten die Offiziere als Ansprechpartner – wenn auch auf Distanz. Es gab Erinnerungen an beängstigende Situationen, an Übergriffe und ein Gefühl der Unsicherheit. Eine Frau berichtete von der Angst, allein mit dem Fahrrad auf dem Oderdeich unterwegs zu sein. Andere erzählten von Überfällen oder davon, wie ihr Vater nachts Wache im Garten hielt, um Diebstahl zu verhindern.

Gleichzeitig waren die sowjetischen Soldaten für viele Teil des Alltags: Sie gehörten dazu, „das war einfach so“. Informelle Kontakte entstanden, auch wenn sie meist punktuell und stark reglementiert blieben. Die wenigen persönlichen Beziehungen – wie etwa die Liebe eines ukrainischen Offiziers zu einer Frau aus dem Dorf – wurden fast mythisch erzählt.

Die Teilnehmenden teilten auch positive Eindrücke: Davon, dass es ein freundliches Miteinander gewesen sei und man die Soldaten nicht als Besatzer wahrgenommen habe. Solchen Aussagen wurden von anderen Teilnehmenden wiederum widersprochen. Nach dem Abzug der Truppen blieb von einstiger vermeintlicher Verbundenheit jedoch nicht viel übrig: völliger Bruch. Kein Kontakt blieb bestehen. Ein Gefühl des Verschwindens durchzog viele Gespräche.

Zukunft der Insel: Sehnsüchte, Ideen, Ablehnung

Noch bestimmender waren die Erzählungen über den tiefen Umbruch nach 1990. Viele berichteten von einem „Verfall des Ortes“ und dem Wegfall jeglicher Infrastruktur: Die Schule schloss, der Kindergarten auch. Die Bahn stellte Arbeitsplätze ein, der Einzelhandel verschwand. Heute, so wurde mehrfach betont, gebe es nur noch einen Bäcker. Keine Gaststätte, keinen Arzt, keinen Supermarkt, keine Post. Viele, vor allem Jüngere, seien weggezogen. Statt früher über 1.200 leben heute noch rund 700 Menschen im Ort. Zugleich ziehen nun vereinzelt Menschen aus Berlin aufs Land – was durchaus ambivalent erlebt wird: Offenheit auf der einen Seite, Entfremdung auf der anderen.

Auch das gesellschaftliche Miteinander habe sich verändert. Ein wiederkehrendes Thema war die Vereinsarbeit: Es seien „immer die gleichen“, die sich engagieren. Gemeinsame Aktionen würden nur zögerlich angenommen – obwohl sich vereinzelt auch Veränderungen andeuten. Die Teilnehmenden äußerten außerdem Kritik an bürokratischen Hürden und mangelnder Unterstützung für lokale Kulturarbeit.

Die Vorstellungen über die Zukunft der Oderinsel schwanken zwischen praktischen Bedürfnissen und historischen Wünschen: Ein Supermarkt? Ein Altersheim? Eine Jugendherberge? Ein Lernpfad?. Strikte Ablehnung erfuhr die Idee eines Abschiebezentrums – ein Vorhaben, das viele als realitätsfern empfanden. Ein Teilnehmer spottete bitter: „Was sollen die denn hier kaufen? Es gibt ja nichts mehr.

Fazit: Erinnerungen, Brüche – und leise Hoffnungen

Das Moving Lab in Küstrin-Kietz machte deutlich, wie stark Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben sind – und wie tief viele Brüche bis heute wirken. Die Erfahrungen der Umbruchszeit nach 1990 haben Spuren hinterlassen, in den Lebensläufen wie im Ort. Gleichzeitig gab es auch Momente von Zuversicht und dem Wunsch nach gemeinsamer Gestaltung. Viele Menschen zeigten sich offen, ihre Geschichte zu teilen – und dankbar für das Interesse an einem Ort, der allzu oft übersehen wird.

Das Moving Lab fand am 6. Oktober 2024 von 10 bis 18 Uhr im Kulturhaus in Küstrin-Kietz statt und war eine Kooperation von Kietz-Bahnhof/Dworzec Chyza e.V., „Welten verbinden – Kulturland Brandenburg 2024/25“, dem Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, dem Leibniz-Lab Gesellschaftliche Umbrüche und Transformationen, dem ZZF Potsdam und dem IRS Erkner.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

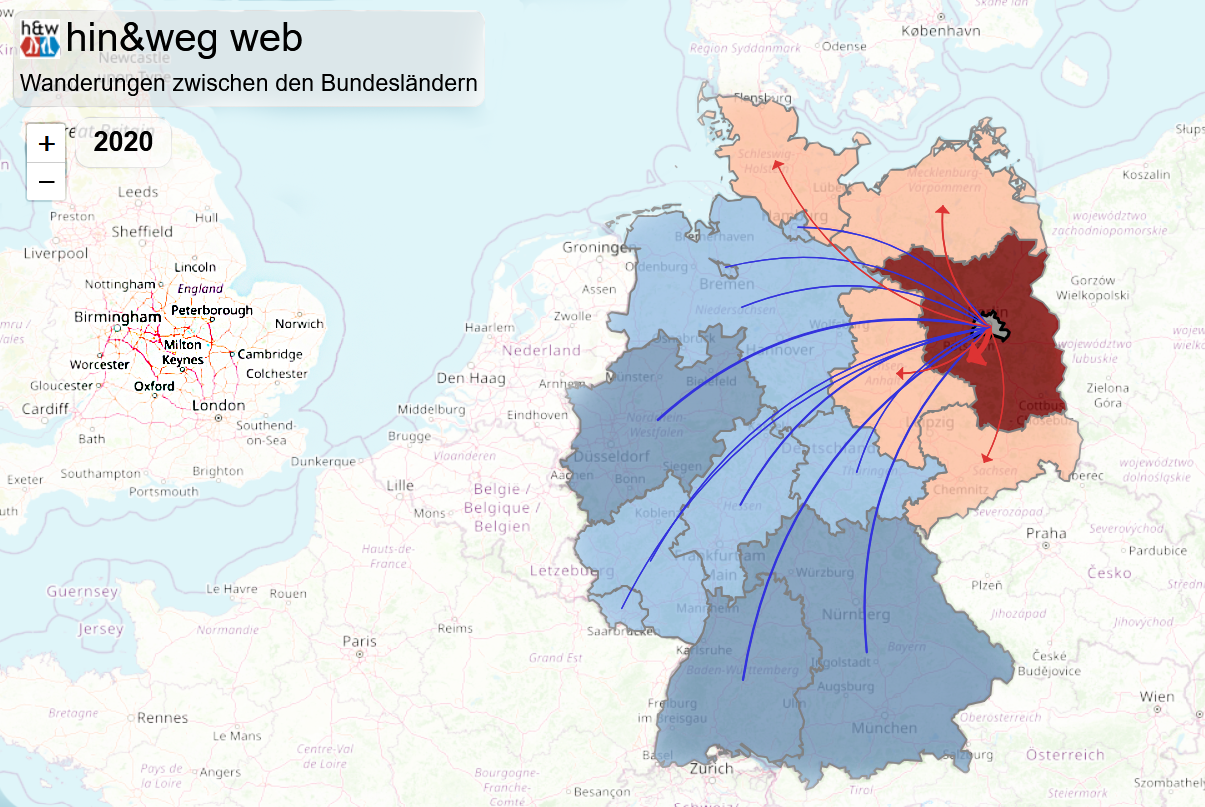

Binnenmigration seit 1991: Wohin zieht Deutschlands Bevölkerung?

Von Ost nach West, vom Land in die Stadt – das ist die gängige Annahme, wohin Menschen in Deutschland ziehen. Doch stimmen diese Klischees noch immer? Aktuelle Zahlen zeigen, wohin es die Bevölkerung wirklich zieht.

(Wieder-)Vereinigung, Wende, Umbruch – Wie sprechen wir über die Ereignisse von 1989/90?

Für die Ereignisse ab dem Herbst 1989 gibt es viele Begriffe, die kontrovers diskutiert wurden. Wie konnte sich der Wendebegriff durchsetzen?