Beitrag

4 Min.

16. Juni 2025

Was sind Umbrüche und Transformationen?

Unsere Welt verändert sich. Ständig und auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Manche Veränderung verläuft allmählich, sodass wir die Entwicklung mitverfolgen und mitgestalten können. In anderen Momenten wird unsere Welt plötzlich auf den Kopf gestellt und von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr so wie vorher. Ob wir Umbrüche und Transformationen als Verlust oder Gewinn ansehen, hängt davon ab, wie wir sie erleben.

Wir alle erleben das unmittelbar im Alltag: Die Lebensmittel im Supermarkt werden teurer, bei der Internetsuche schlägt uns mittlerweile ein KI-Chatbot die ersten Ergebnisse vor, und Frieden ist in Europa nicht mehr selbstverständlich. Unsere Welt verändert sich. Ständig und auf mehreren Ebenen gleichzeitig.

Nicht alle Umbrüche und Transformationen sind in gleichem Maße bedeutsam für uns. Steigende Lebensmittelpreise treffen wohlhabende Menschen kaum, während sie für Personen mit niedrigem Einkommen einen schweren Einschnitt bedeuten können. Die Entwicklung des KI-Chatbots beeinflusst die Arbeit in sozialen Berufen wenig, wohingegen Erwerbstätige in der Kreativ- und Medienbranche um ihre Jobs bangen. Doch es gibt Umbrüche und Transformationen, die sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken und unser Zusammenleben komplett verändern.

Vom plötzlichen Umbruch zur geplanten Transformation

Das Leibniz-Lab beschäftigt sich mit den großen gesellschaftlichen Umbrüchen und Transformationen unserer Zeit. Beide Begriffe beschreiben Veränderungen, von denen in der Regel sehr viele Menschen betroffen sind. Umbrüche und Transformationen haben fundamentale Auswirkungen auf unseren individuellen Alltag und unser gesellschaftliches Zusammenleben. Nach diesem Wandel ist nichts mehr so, wie es davor war. Umbrüche und Transformationen machen Zeit sichtbar: Es gibt ein „Davor“ und ein „Danach“. Und manchmal ein „Mittendrin“.

„Umbrüche und Transformationen haben fundamentale Auswirkungen auf unseren individuellen Alltag und unser gesellschaftliches Zusammenleben.“

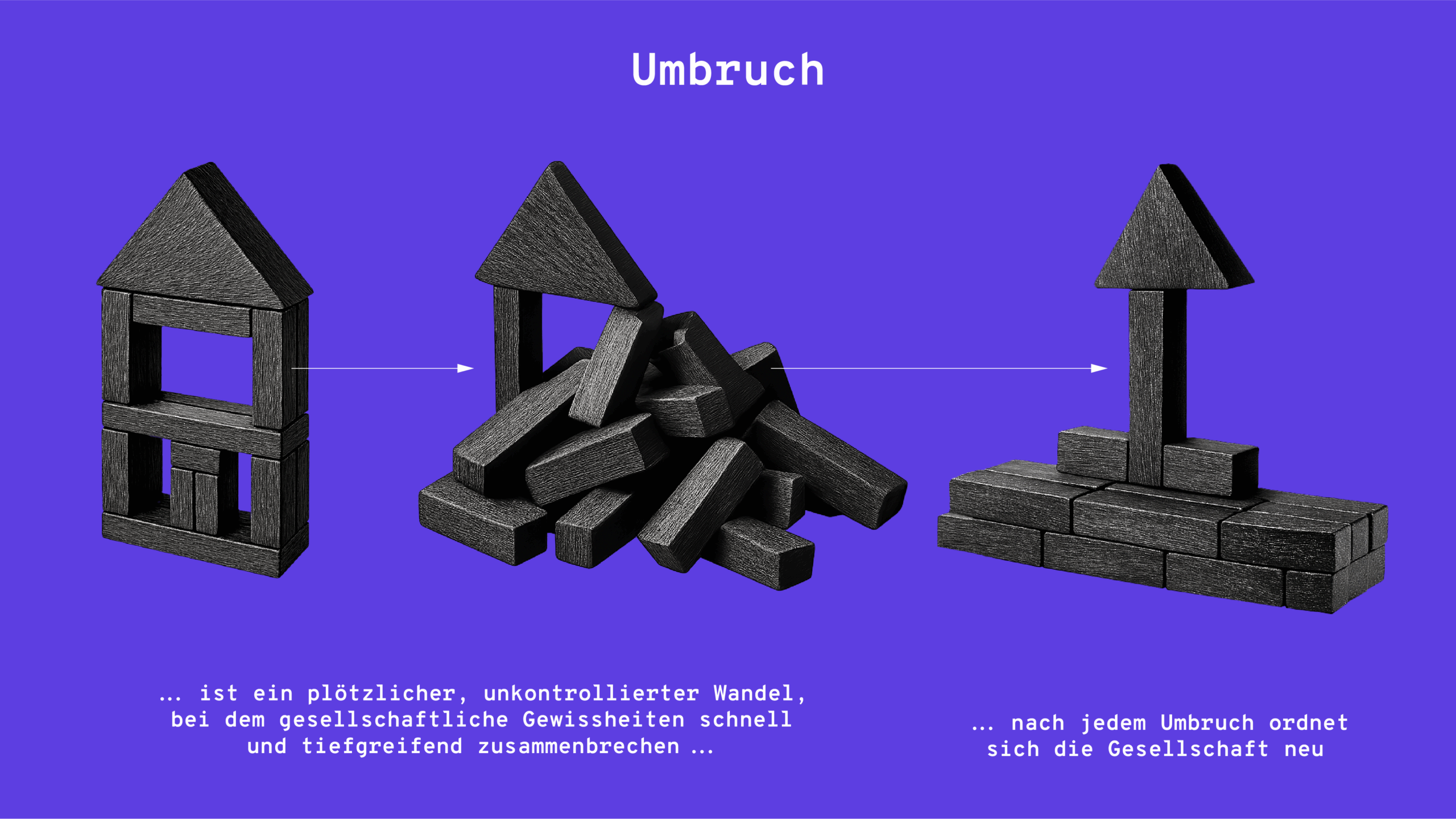

Auf den ersten Blick scheinen beide Begriffe das gleiche zu meinen, dennoch lassen sie sich dahingehend unterscheiden, ob und wie sehr eine Veränderung vorhersehbar war und von einer Gesellschaft geplant und gesteuert wurde.

Umbrüche sind Situationen, in denen sich die Gesellschaft oder Teile von ihr radikal ändern (müssen), weil das etablierte System – zum Beispiel der Staat – die Veränderungen nicht mehr verarbeiten kann. Umbrüche geschehen plötzlich und ruckartig. Wir haben keine Kontrolle über diesen Wandel. Die „Wende“ 1989/90 ist ein prominentes Beispiel für einen Umbruch. Der sozialistische Staat war nicht mehr in der Lage, auf ökonomische und ökologische Herausforderungen zu reagieren. Die Planwirtschaft galt als ineffizient und der Rüstungswettlauf im Kalten Krieg verschlang immense Ressourcen, die an anderer Stelle fehlten. Schließlich verlor das politische System unter dem wachsenden Druck der Bevölkerung in wenigen Tagen im Oktober 1989 seine restliche Legitimation.

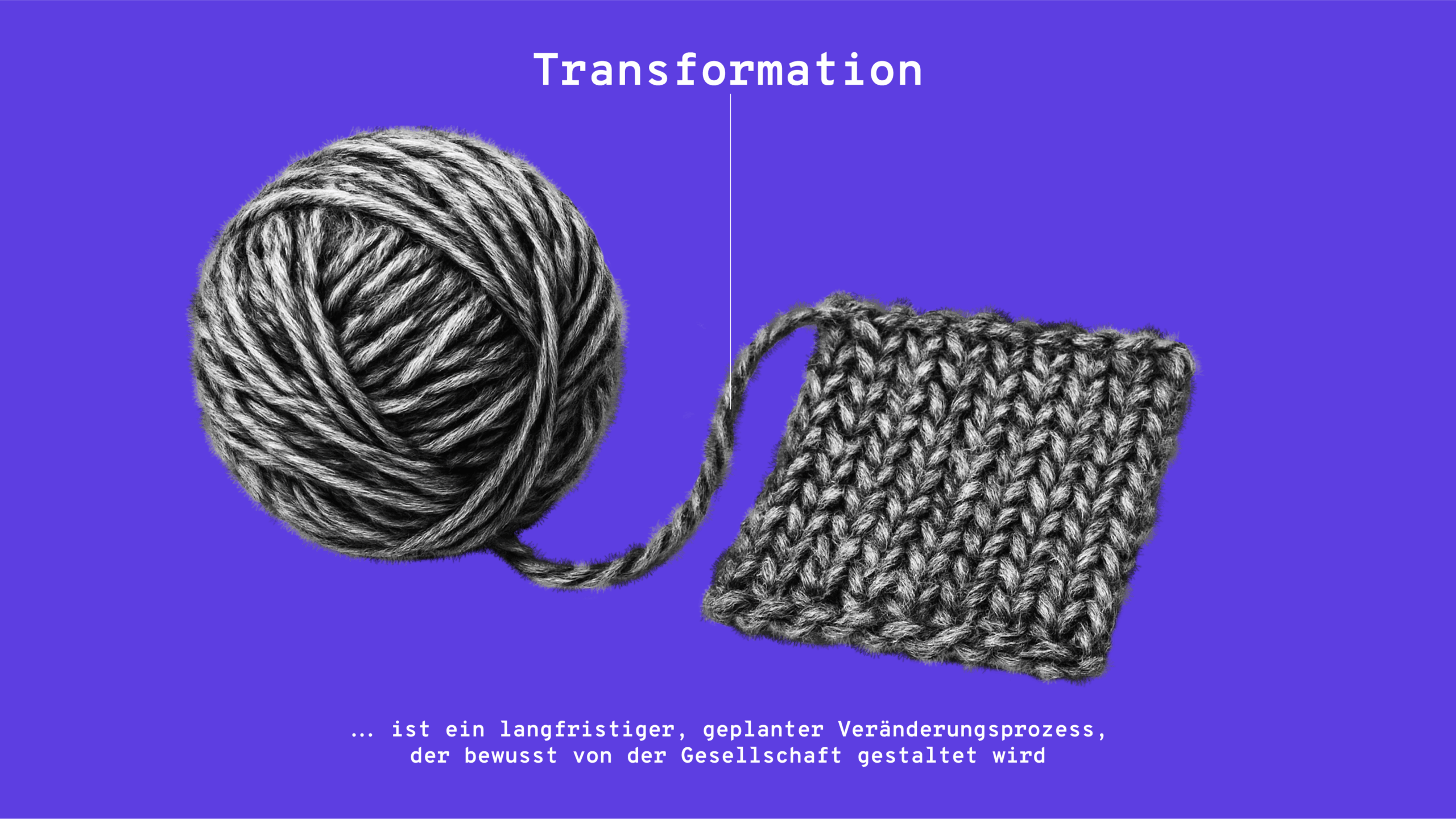

Eine Transformation hingegen ist ein langfristiger, geplanter Veränderungsprozess. Die Gesellschaft sieht eine Notwendigkeit darin, dass sich ein System verändern muss. Dementsprechend werden konkrete Aufgaben und Forderungen an die Politik gestellt. Die Jahre nach der „Wende“ und dem Fall des Eisernen Vorhangs sind typische Transformationsjahre: In den ehemaligen sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas diskutierten die Menschen, welche Staats- und Wirtschaftsform in ihrem Land nun aufgebaut werden sollte.

Umbrüche und Transformationen sind individuelle Erfahrungen

Veränderungen eröffnen neue Möglichkeiten und Chancen, aber es gehen auch alte Gewissheiten und Orientierungsmöglichkeiten verloren. Für die DDR-Bevölkerung brachte der Mauerfall Meinungs- und Reisefreiheit, doch rund 18 Prozent aller Erwerbstätigen verloren im Zuge der Wiedervereinigung ihren Job. Vielen war unklar, wie es nun weitergehen würde. Hoffnungen und Erwartungen gehen Hand in Hand mit Ängsten, Enttäuschungen und Unsicherheit.

Ob Umbrüche und Transformationen als Verlust oder Gewinn erfahren werden, hängt somit sehr von der Perspektive und Position derjenigen ab, die sie erleben. Mit der Angliederung an die Bundesrepublik änderten sich für die DDR-Bevölkerung die Staatsform, das Wirtschafts-, Sozial- und Bildungssystem innerhalb weniger Monate. Für die Menschen aus der Bundesrepublik änderte sich zunächst hingegen wenig.

Diese unterschiedlichen Umbruchserfahrungen beeinflussen auch unsere Haltung gegenüber anderen Veränderungen: ob wir uns für den sozialen Wandel begeistern können und diesen lautstark einfordern oder ob wir ihm skeptisch oder gar ängstlich gegenüberstehen.

Wichtig ist Stabilität nach unsicheren Zeit

Wichtig ist auch, wie Menschen das Ende einer Transformation oder eines Umbruchs erleben: Nach dem Wandel müssen stabile Zeiten anbrechen, damit die Menschen das Erlebte verarbeiten und sich auf zukünftige Transformationen und Umbrüche vorbereiten können.

Fehlt dieses Gefühl von Stabilität, weil Menschen von einem Umbruch in den nächsten geraten, kann das zu einer Transformationserschöpfung führen. Dieses Phänomen lässt sich beispielsweise in Ostdeutschland beobachten, wo die ehemalige DDR-Bevölkerung seit der Wiedervereinigung immer neue Transformationsprozesse miterlebt: von der Hartz IV-Reform bishin zur Energiewende mit dem Kohleausstieg. Insbesondere der Klimawandel wurde in den letzten Jahren zu einem sehr wichtigen Thema in der Öffentlichkeit und in den Medien. Viele Menschen aus Ostdeutschland sehen die zahlreichen Forderungen und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels kritisch. Transformationserschöpfung könnte ein Erklärungsansatz hierfür sein.

Drei Phänomene prägen uns besonders

Das Leibniz-Lab konzentriert sich auf drei große Transformationsprozesse, die unsere Gesellschaft aktuell und in den vergangenen Jahrzehnten besonders stark geprägt haben: Postsozialismus, Digitalisierung und Globalisierung sowie die sozial-ökologische Transformation.

Wie diese drei Phänomene zusammenhängen, lässt sich am Beispiel des Strukturwandels in den deutschen Kohleregionen aufzeigen: Das Ruhrgebiet, das Rheinland und das Saarland waren über viele Jahrzehnte von der Montanindustrie geprägt, die dort aufgrund der natürlich vorkommenden Kohle und Erze aufgebaut wurde. Insbesondere das Ruhrgebiet versteht sich noch heute als Bergbauregion, obwohl dort mittlerweile alle Zechen geschlossen sind.

„Ob Umbrüche und Transformationen als Verlust oder Gewinn erfahren werden, hängt sehr von der Perspektive und Position derjenigen ab, die sie erleben.“

Durch die Globalisierung lagerten energieintensive Unternehmen ihre Produktion in andere Länder wie China oder Indien aus, wo die Rohstoffe billiger gewonnen werden und die Unternehmen billiger produzieren können.

In der ehemaligen DDR wurden nach der Wiedervereinigung zahlreiche Industriebetriebe geschlossen, weil sie dem kapitalistischen Wettbewerb in der freien Marktwirtschaft nicht standhalten konnten. Das betraf auch viele Bergbaustandorte in der Lausitz und in Mitteldeutschland.

Zusätzlich wurden Umwelt- und Klimaschutz immer wichtiger. Der Abbau und die Nutzung von Kohle als fossilem Energieträger ist eine der wichtigsten Ursachen für den Klimawandel. Um den Klimawandel zu bremsen, beschloss der Deutsche Bundestag 2020 den Kohleausstieg für das Jahr 2038. Diese Entscheidung ist eine wichtige Maßnahme für die sozial-ökologische Transformation.

Ziele des Leibniz-Labs

Das Leibniz-Lab sammelt bestehendes Wissen über Umbrüche und Transformationen aus den 28 beteiligten Forschungsinstituten. Indem wir die Forschungsergebnisse miteinander in Verbindung bringen, wollen wir Gemeinsamkeiten und Parallelen, aber auch Unterschiede zwischen den vielen Aspekten von gesellschaftlichem Wandel herausarbeiten.

Die beteiligten Institute erforschen ganz unterschiedliche Aspekte von Transformationen und Umbrüchen. Aus den gesammelten Erkenntnissen soll sich ein vielschichtiges Wissensbild ergeben. Wir wollen aus vergangenen Veränderungen lernen, um uns für zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Dieses Wissen wollen wir auch nach außen an die Öffentlichkeit kommunizieren.

In diesem Erkenntnisprozess möchten wir auch mit der Bevölkerung in Kontakt treten. Wir wollen die persönlichen Erfahrungen der Menschen kennen lernen, wie sie bestimmte Umbruchsituationen erlebt und was sie daraus gelernt haben. So verbinden wir Forschung und Praxis.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

Emerging Adulthood: Warum sich dein Leben gerade so stark verändert – und das normal ist

Der Übergang ins Erwachsenenleben bringt viele Veränderungen mit sich. Diese Phase ist spannend, manchmal überfordernd und unsicher. Was bedeutet diese Zeit für die persönliche Entwicklung und warum kann sie so herausfordernd sein?

Griechische Erdbeeren „made in Bangladesh“

Erdbeeren gibt es mittlerweile auch im Winter zu kaufen. In Nea Manolada, Griechenland, gedeihen sie prächtig, doch der Anbau hat seine Schattenseiten. Wissenschaftler Johannes Jungfleisch hat die Verhältnisse südasiatischer Arbeiter untersucht.

Morgenröthe-Rautenkranz: Vom Propaganda-Ort zum modernen Raumfahrtmuseum

Sigmund Jähn war als erster Deutscher im All. Zu seinen Ehren ließ die DDR ein Raumfahrt-Museum in seinem Heimatdorf bauen. Doch der Mauerfall brachte das Museum vor große Herausforderungen.