Beitrag

4 Min.

31. Juli 2025

Vom Straßenlärm zur Chancengleichheit: Wie Städte uns gesünder machen können

Stadt ist nicht gleich Stadt. Je nachdem, wo man wohnt und sich aufhält, kann dieser Ort erholsam und lebenswert sein - oder stressig und belastend. Nicht alle haben die gleichen Chancen, in einer Stadt gut und gesund zu leben. Das ist nicht gerecht - doch ein Team von Forschenden möchte das nun ändern.

In vielen Städten gibt es große Unterschiede, wie gesund Menschen leben können. Manche Städte gehen mit gutem Beispiel voran und achten sehr auf die Gesundheit ihrer Bewohner:innen. Andere Stadtviertel sind sehr laut, gefährlich und haben eine hohe Luftverschmutzung. Dort gibt es weniger Grünflächen oder geeignete Orte zum Spielen und Bewegen. Das hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebenserwartung der Menschen.

Ein Beispiel: In einem reichen Viertel in Glasgow, Schottland, leben Männer im Durchschnitt über 14 Jahre länger als in einem ärmeren Viertel derselben Stadt. Bei Frauen sind es bis zu neun Jahre Unterschied. Das haben Daten des schottischen Gesundheitsservice (NHS) ergeben.

Einfluss auf die Gesundheit nehmen neben individuellen Faktoren auch soziale Netzwerke, Arbeits- und Wohnbedingungen wie Zugang zu Parks oder Grünflächen, Verkehr, Luftverschmutzung und Lärm in der Umgebung. Das ist nicht gerecht. Auch mehrere Datenerhebungen zur Corona-Pandemie haben gezeigt: Wer zum Beispiel in einer kleinen Wohnung ohne Balkon lebt oder keinen Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung hat, ist stärker vom Virus betroffen als Menschen mit anderen Wohnverhältnissen.

Forschende untersuchen, wie Städte gesünder gestaltet werden können

In den letzten drei Jahren beschäftigte sich ein internationaler Arbeitskreis der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL) mit dem Thema “Urban Planning for Health Equity”, übersetzt Stadtplanung für mehr gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Der Arbeitskreis besteht aus 17 Mitgliedern aus verschiedenen europäischen Ländern. Einige Mitglieder arbeiten in der Wissenschaft, andere arbeiten in der Praxis. Zusätzlich kommen sie aus unterschiedlichen Bereichen und bringen Expertise aus der Stadtplanung, Gesundheitswissenschaft oder Landschaftsarchitektur mit. So können verschiedene Perspektiven miteinander verknüpft werden.

Was bedeutet gesundheitliche Chancengerechtigkeit?

Gesundheitliche Chancengerechtigkeit heißt: Alle Menschen sollen die gleichen Chancen auf ein gesundes Leben haben – egal, wie viel Geld sie haben, wo sie herkommen oder wo sie leben. Gesundheit ist ein Menschenrecht. Ungerechtigkeiten, die man verhindern kann, sollen vermieden werden.

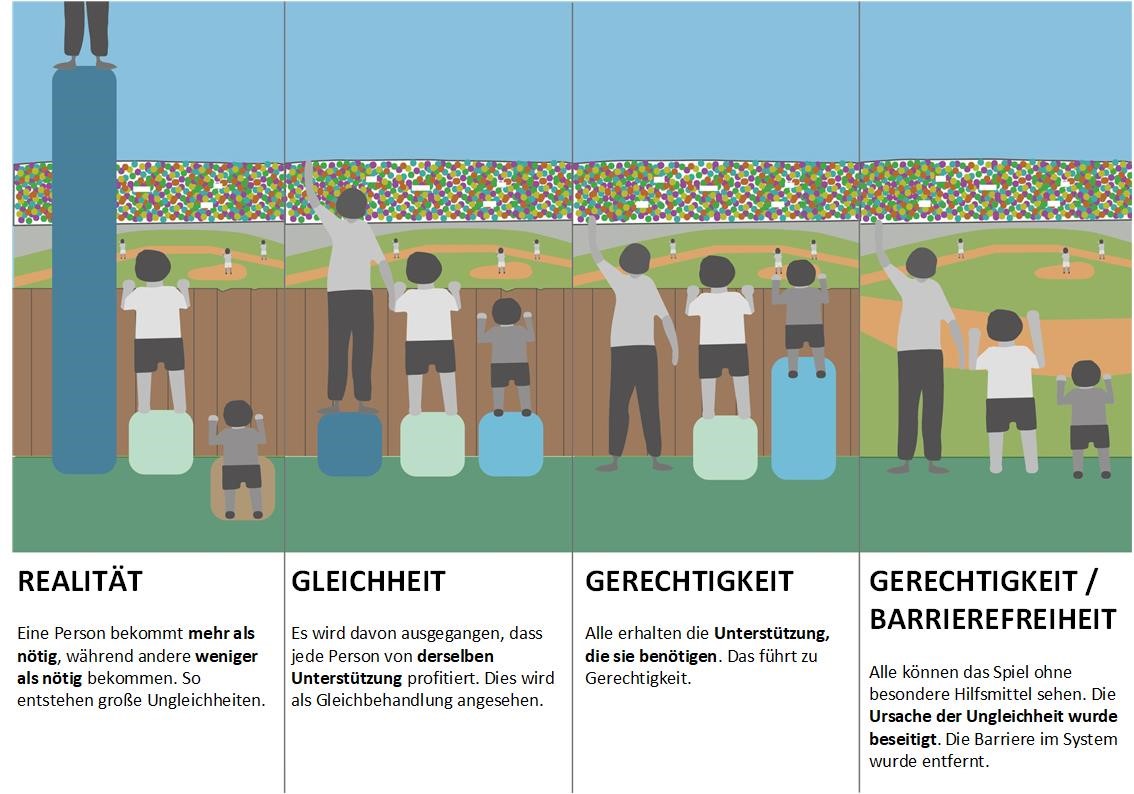

Die Grafik erklärt die Idee der Chancengerechtigkeit am Beispiel von Zuschauer:innen bei einem Sportwettkampf: Die Realität sieht so aus, dass es manchen Menschen besser geht als anderen. So können manche sich das Spiel anschauen, andere leider nicht. Gleichheit bedeutet in diesem Beispiel, dass alle den gleichen Hocker bekommen, um über den Zaun zu schauen. Allerdings sind die Menschen unterschiedlich groß, so dass für manche der Hocker nicht ausreicht, um das Spiel zu sehen. Gerechtigkeit bedeutet, diese Unterschiede so auszugleichen, dass alle Menschen gleich gut das Spiel schauen können. Und im Sinne von Barrierefreiheit bedeutet Gerechtigkeit, dass es gar keine Zäune gibt und alle das Spiel schauen können.

Diese Faktoren beeinflussen unsere Gesundheit in Städten

In dem Arbeitskreis wird diskutiert, wie Städte gesünder für alle Menschen werden können. Dabei geht es nicht nur um die Gestaltung von Straßen und Gebäuden oder von öffentlichen Plätzen und Parks sondern auch um:

- Gerechte Lebensbedingungen: Wie können alle Menschen – egal ob arm oder reich – gleiche Chancen auf Gesundheit bekommen?

- Bewegung und Umwelt: Wie kann man Städte so gestalten, dass Menschen sich mehr bewegen und bessere Luft atmen können?

- Mitbestimmung: Wie können Anwohnende ihr Viertel oder Wohnumfeld mitgestalten?

- Darstellungen: Wie können mit Hilfe von Bildern (z. B. Fotos und Karten), Filmen oder Diagrammen Ungerechtigkeiten in der Stadt dargestellt werden? Und wie können diese Bilder dazu beitragen, bessere Städte der Zukunft zu planen?

Was ist wichtig für gesunde Städte?

- Menschen müssen vor Umweltproblemen wie Lärm oder schlechter Luft geschützt werden.

- Die Umgebung soll es leicht machen, sich gesund zu verhalten – zum Beispiel durch Radwege oder Sportangebote.

- Es soll Orte geben, an denen Menschen sich treffen und gegenseitig helfen können.

Was hat das mit Stadtplanung zu tun?

Stadtplanung bedeutet: Man überlegt, wie gute Städte in der Zukunft aussehen sollen, also zum Beispiel wo Häuser, Parks, Schulen, Straßen oder Geschäfte gebaut werden und wie diese aussehen sollen. Eine gute Planung kann helfen, bessere Städte zu bauen, die die Gesundheit aller Menschen zu fördern. Schlechte Planung kann dazu führen, dass manche Menschen benachteiligt werden, zum Beispiel durch Lärm, Luftverschmutzung oder gefährliche Wege. Ob eine Planung umgesetzt wird, hängt von vielen Punkten ab. Der Plan muss politisch verabschiedet werden, erforderliche Gelder zur Umsetzung müssen da sein, und viele Akteure in der Stadt müssen mitmachen. Eine Planung ist ein Angebot für eine Veränderung, die von vielen umgesetzt und gelebt werden muss, sonst bleibt sie eine Idee.

Warum ist Mitbestimmung wichtig?

Wenn alle Menschen bei der Planung mitreden können – auch junge Leute – werden Städte besser für alle. Deshalb ist Beteiligung ein wichtiger Teil der Planung. Es geht um Zusammenarbeit und um das Vertrauen: Meine Meinung zählt.

Gesunde Städte: Erkenntnisse aus der Forschung

Stadtteile verändern sich. Diese Veränderung können unterschiedliche Akteur:innen gestalten. Aber es braucht gute Ideen, Geduld und die Beteiligung der Menschen vor Ort, damit daraus lebendige Orte werden, die ein gesundes Leben unabhängig von sozialer Ungleichheit fördern. Dazu müssen Politik, Fachleute für Planung und Gesundheit sowie Bürger:innen gemeinsam an einem Strang ziehen.

Im Arbeitskreis “Urban Planning for Health Equity” wird anhand internationaler Beispiele diskutiert, wie Städte gesünder und gerechter für alle Menschen werden können. Die internationalen Expert:innen haben in den letzten Jahren zum Beispiel Folgendes gemacht:

- Sie erklären wichtige Fachbegriffe gemeinsam, damit alle das Gleiche darunter verstehen. Vor allem in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Disziplinen ist das eine wichtige Voraussetzung, die zum aktuellen Zeitpunkt oft noch nicht gegeben ist.

- Sie sammeln gute Beispiele aus verschiedenen Ländern und machen sie für andere zugänglich.

- Zudem werden sie Informationen für Fachleute in der Zeitschrift „Cities and Health“ veröffentlichen und aufzeigen, wie man mit Karten, Diagrammen, Fotos und anderen visuellen Mitteln gesundheitliche Ungleichheiten sichtbar machen und Städte besser gestalten kann.

Das Ziel dabei ist es, dass Fachleute daraus lernen können und es neue Ideen und Diskussionen in der Wissenschaft geben soll.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

Sozial-ökologische Transformation: Gefangen zwischen Aufbruch, Widerstand und ungewöhnlichen Allianzen

Zwischen Aufbruchsstimmung und Widerstand: Die sozial-ökologische Transformation spaltet die Gesellschaft. Während die einen den radikalen Wandel fordern, wollen andere jegliche Umweltschutzmaßnahme verhindern. Ungewöhnliche Allianzen könnten der Transformation zum Sieg verhelfen.

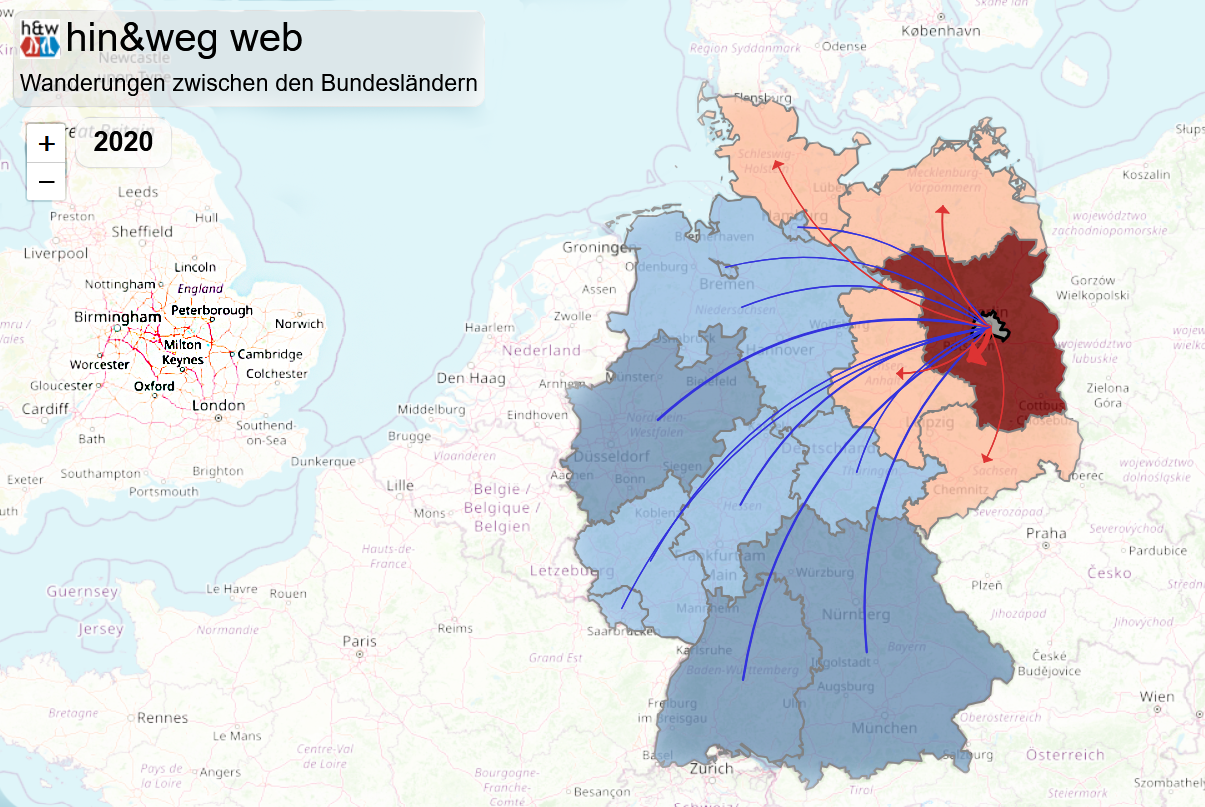

Binnenmigration seit 1991: Wohin zieht Deutschlands Bevölkerung?

Von Ost nach West, vom Land in die Stadt – das ist die gängige Annahme, wohin Menschen in Deutschland ziehen. Doch stimmen diese Klischees noch immer? Aktuelle Zahlen zeigen, wohin es die Bevölkerung wirklich zieht.