Beitrag

4 Min.

6. August 2025

„Unter Tage bewegt sich alles“: Bergleute erzählen vom Alltag im Kohlebergwerk

2018 wurden die letzten Steinkohlenzechen in der Bundesrepublik stillgelegt. Die Spuren dieser Zeit sind noch immer in den Kohleregionen spürbar. Welche Geschichten haben die Menschen zu erzählen, die ihr Leben mit der Bergbauindustrie verbracht haben?

Im Ruhrgebiet ist die industrielle Vergangenheit fast allgegenwärtig. Fördergerüste ehemaliger Bergwerke, renaturierte Bergehalden und Wasserwege prägen das Landschaftsbild. An den früheren Industriestandorten erinnern nun Museen an die Zeit, als zwischen Industrialisierung und Strukturwandel Kohle gefördert und Stahl produziert wurde, als Dörfer und Kleinstädte durch eine eigene industrielle Urbanität überformt wurden.

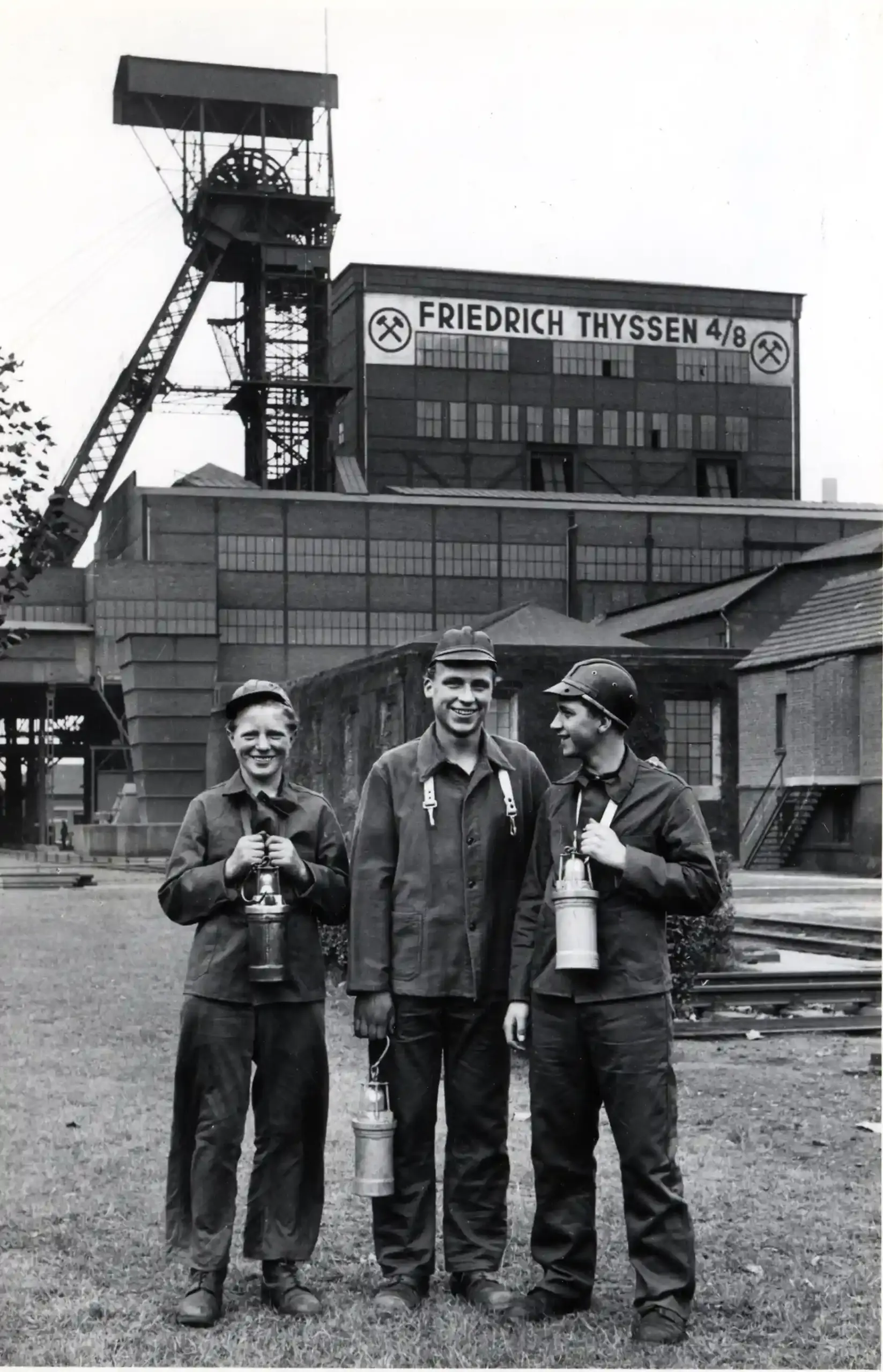

Parallel zum musealen Erinnern gibt es aber auch viele Klischees mit Blick auf den Bergbau, wenn etwa das Bild der Bergleute aufs Kumpelhafte, auf kohleverschmierte Gesichter und Ruhrpott-Dialekt reduziert wird, sei es in TV-Dokumentationen, Reisewerbungen oder auf Postkarten in der Bahnhofsbuchhandlung. Solche Verkürzungen überdecken sowohl die Vielfalt der Menschen, die über Generationen mit dem Bergbau verbunden waren als auch die Komplexität der Steinkohlenindustrie insgesamt.

200 Jahre Kohle, viele Veränderungen

Das führen schon die Zahlen vor Augen: Allein im Ruhrbergbau waren Ende der 1950er-Jahre rund 500.000 Menschen beschäftigt, im Saarland als dem zweiten großen Revier mehr als 60.000, hinzu kamen das Aachener Revier und die Ibbenbürener Gruben nahe Osnabrück. Sie alle haben je nach Generation, Herkunft und beruflicher Funktion sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Das liegt auch an den tiefgreifenden Veränderungen, die der Steinkohlenbergbau nach 1945 durchlief: vom Wiederaufbau bis zur beginnenden Bergbaukrise, über den Wandel der untertägigen Arbeitswelt, die Einführung des Montanmitbestimmungsgesetzes 1951, das den Arbeitnehmern im Bergbau und in der Stahlindustrie stärkeres Gewicht verlieh als es in anderen Branchen der Fall war, die Anwerbung von Arbeitern vor allem aus Südeuropa und der Türkei seit den 1960er-Jahren bis hin zum Prozess fortlaufender Zechenschließungen und dem Bemühen darum, Arbeitsplatzabbau so zu gestalten, dass plötzliche Massenarbeitslosigkeit vermieden werden konnte.

Ehemalige Bergleute erzählen vom Alltag im Kohlewerk

Viele dieser Themenkomplexe sind wissenschaftlich gut bearbeitet. Wie aber erlebten die beteiligten Menschen diese Entwicklungen? Wie erinnern und erzählen sie davon, und welches Bild ergibt sich daraus? Im Vorlauf zur Stilllegung der letzten Zechen in der Bundesrepublik im Dezember 2018 widmete sich das gemeinsam vom Montanhistorischen Dokumentationszentrum (montan.dok) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum und der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets getragene Oral History-Projekt „Menschen im Bergbau“ solchen Fragestellungen und versuchte dabei zugleich, die vielfältig abgestufte Struktur der Bergbauindustrie abzubilden.

So wurden in knapp 90 lebensgeschichtlichen Interviews Angehörige der diversen Hierarchieebenen, von Hauern und Schleppern über die verschiedenen untertägigen Handwerke, die Steiger als betrieblicher Mittelbau, Betriebsräte und Gewerkschafter bis hin zur Leitungsebene von Bergwerken und Unternehmen befragt.

Alltag im Kohlewerk: Viele Blicke auf dieselbe Sache

Um möglichst viele Perspektiven einzufangen, spielten die unterschiedlichen Herkünfte eine Rolle, seien es Heimatvertriebene in der Zeit nach 1945 oder die so genannten Gastarbeiter und ihre Kinder, ebenso wie „Blicke von außen“, etwa von Ehefrauen und Angehörigen oder auch von Arbeitsmedizinern und Sozialarbeitern. Sie alle repräsentieren teils geteilte, teils sehr unterschiedliche Erfahrungen und Erinnerungen daran, was Bergbau war und wie sie selbst und ihre Umwelt durch die Steinkohlenindustrie geprägt wurden – im Ruhrgebiet ebenso wie im Saarland und in den kleineren Revieren. In dieser Sammlung lebensgeschichtlicher Erzählungen zeigt sich ein facettenreiches Bild sozialer Erfahrung und betrieblicher Entwicklung. Alle sprechen von derselben Industrie, aber aus jeweils sehr unterschiedlichen Perspektiven, je nach Generation oder Funktionsebene.

Kohlebergbau hat sich über die Jahrhunderte stark verändert

Mit Blick auf die Arbeitswelt unter Tage etwa ergeben sich einerseits offensichtliche Kontinuitäten. Bergleute mussten sich immer erst an das besondere Arbeiten im Innern der Erde gewöhnen: „Unter Tage das bewegt sich alles, das knirscht und knackt auch hier mal, aber es passiert dir nichts. Na, und als ich dieses Gefühl, die Angst unter Tage überwunden habe, da war das dann für mich ein tagtägliches Abenteuer. Ich war gern unter Tage“, wie sich ein Bergmann erinnert.

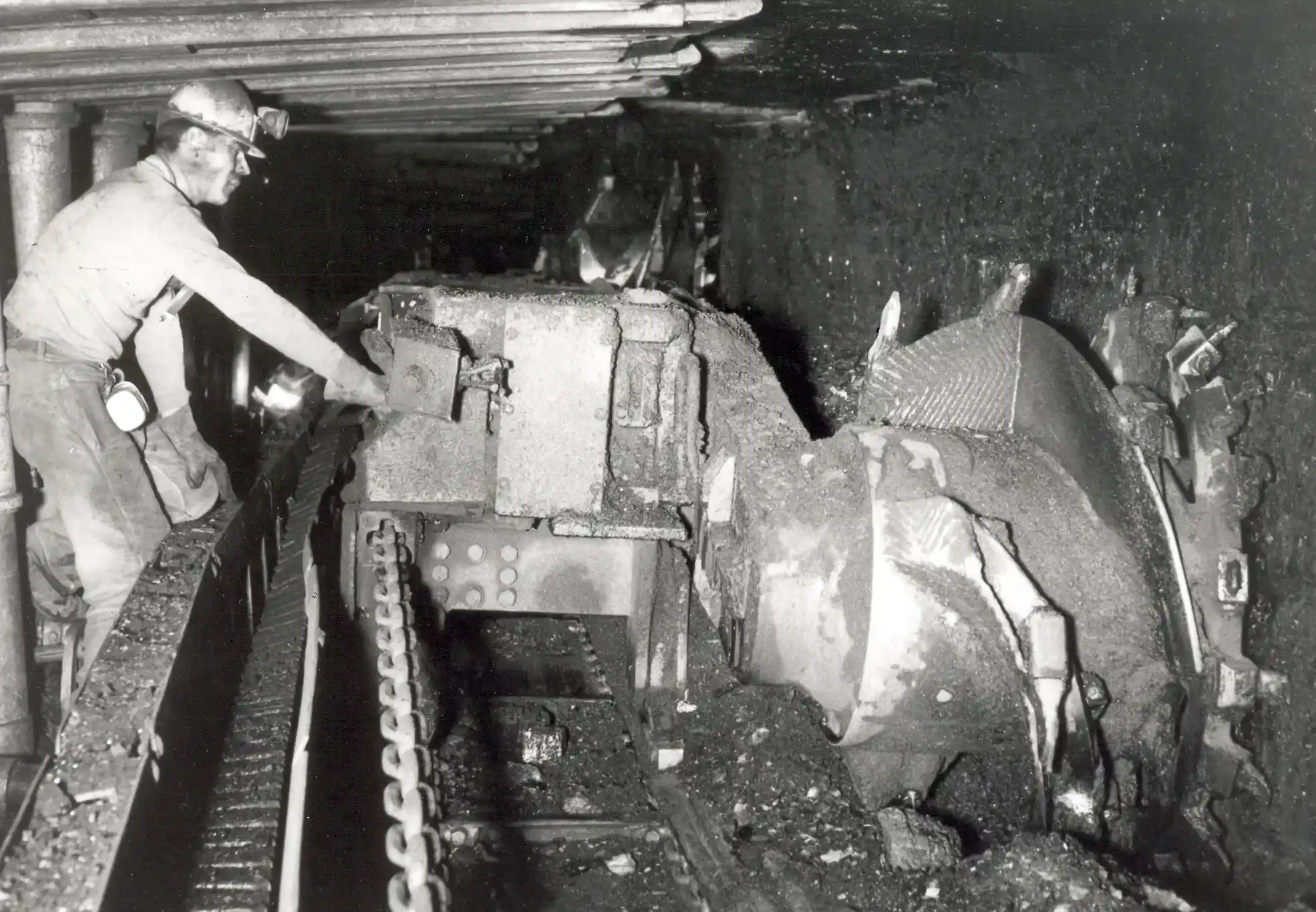

Andererseits zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Bergleuten: Wenn es auch nie zu einer Vollautomatisierung des Kohlenabbaus kam, hatte die Arbeit mit den immer größer gewordenen, digital gesteuerten Abbaumaschinen der 1990er- und 2000er-Jahre nur noch wenig gemein mit dem druckluftbetriebenen Abbauhammer noch in den 1950er-Jahren. Durch die neuen Technologien stieg auch das Selbstbewusstsein der Bergleute, die sich auch als Arbeiter und Handwerker immer weiter spezialisieren mussten.

Erfahrungsgeschichte(n) des Bergbaus

Nicht nur an diesem Beispiel zeigt sich die Differenzierung des üblichen Bildes vom Bergmann und seiner Arbeit. Und genauso wenig, wie alle Bergleute unter Tage über Jahrzehnte mit freiem Oberkörper und Abbauhammer gearbeitet haben, war das soziale Miteinander nur von der sprichwörtlichen bergmännischen Kameradschaft und Solidarität geprägt. Zwar galt für alle Generationen, dass man sich unter Tage schon aus Sicherheitsgründen „auf den andern blind verlassen“ können musste und sich gegenseitig half, wie es mehrere Bergleute ausdrücken.

Zugleich aber zeigt sich in den Erinnerungserzählungen eine erstaunliche Langlebigkeit von Hierarchie- und Autoritätsdenken. In der Forschung wird durchaus der allmähliche Wandel des Betriebsklimas seit den 1950er-Jahren betont, etwa durch die gesetzliche Stärkung der Betriebsräte und Arbeitnehmervertretungen oder durch Diskussionen in den Unternehmensführungen, wie man zu einem „harmonischeren“ Umgang miteinander finden könnte. Aber in den Köpfen blieben lang die eingeübten Praktiken präsent, sowohl in der Art, wie Arbeit organisiert wurde, als auch in den Köpfen. Bis weit in die 1980er-Jahre waren „Anbrüllerei“ und „Anschnauzerei“ Teil des Arbeitsalltags, wie viele Interviewpartner betonen. Grundlegend scheint sich dies erst in den 1990er-Jahren geändert zu haben, als die Unternehmensführungen unter dem Eindruck neuer Organisationsmodelle begannen, ihre Mitarbeiterschaft stärker einzubinden und mitsprechen zu lassen.

Oral History als Quelle

Ähnlich kontrastierende Perspektiven aus lebensgeschichtlichen Interviews ergeben sich für eine Vielzahl weiterer Bereiche der Bergbaugeschichte – seien es die Erfahrungen migrantischer Arbeitskräfte zwischen fürsorglicher Aufnahme, Fremdenfeindlichkeit und langsamen sozialen Aufstieg, der Umgang mit dem allmählichen Verschwinden der Bergbauindustrie oder der Blick der Bergleute und ihrer Angehörigen auf die neue Industriekultur.

Oral History, also die Arbeit mit lebensgeschichtlichen Erzählungen, stellt für einen solchen multiperspektivischen Blick auf Geschichte eine vielversprechende Methode dar, sowohl als wissenschaftliche Quelle als auch mit Blick die Vermittlung historischen Wissens in eine breitere Öffentlichkeit. Das „Menschen im Bergbau“-Projekt bietet mit zwei digitalen Plattformen entsprechenden Zugang zu seinen Ergebnissen: Die Website https://menschen-im-bergbau.de/ stellt thematisch kuratierte Videoausschnitte aus einer Vielzahl von Interviews bereit. Als Lernressource für den Schulunterricht richtet sich zudem die Website https://miblabor.de/ speziell an Lehrkräfte der Sekundarstufe.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

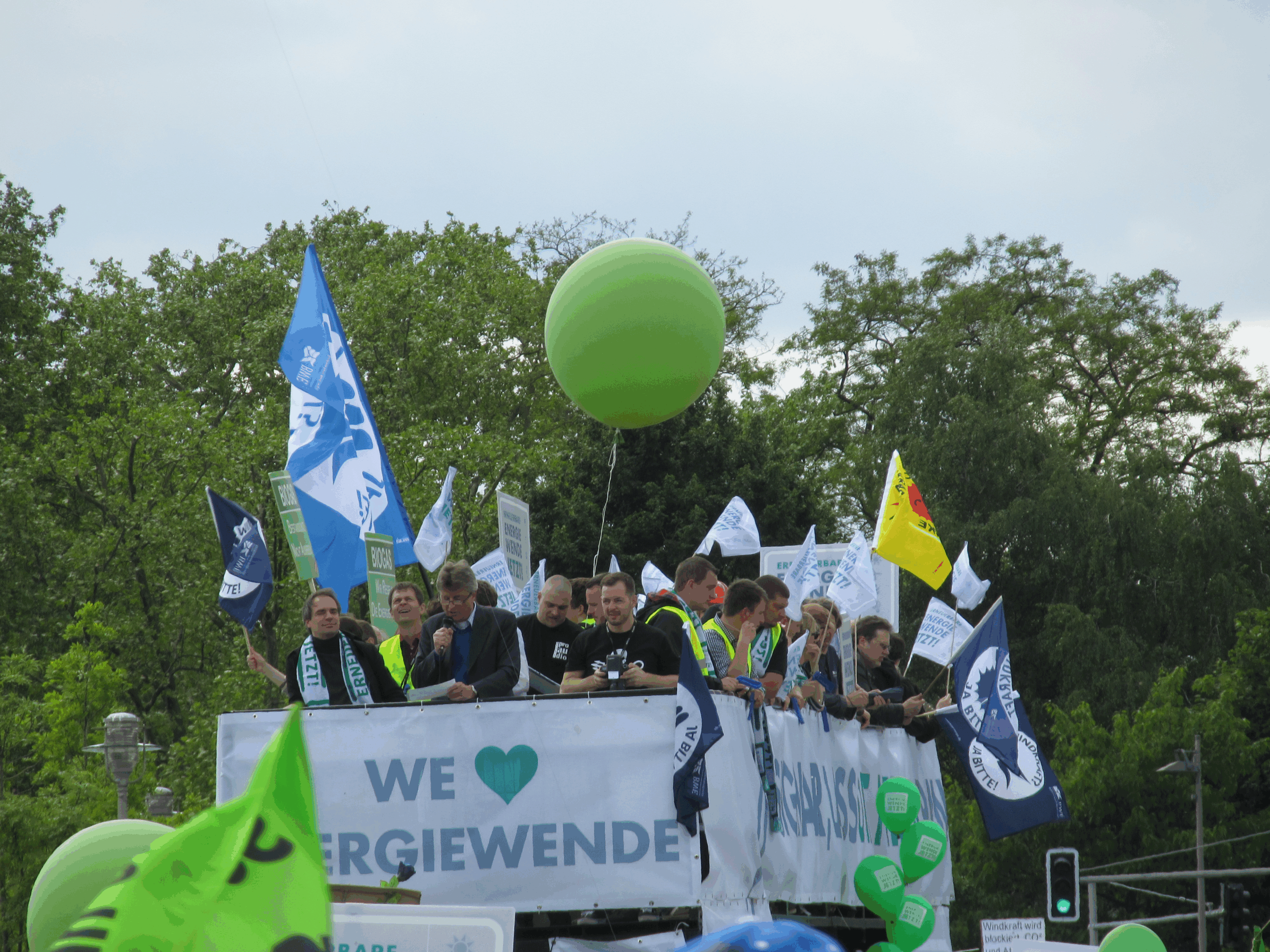

Älter als man glaubt – Eine kurze Geschichte der deutschen Energiewende

Die Energiewende ist älter als viele denken. Seit den 70ern gibt es Ideen, Bewegungen, Rückschläge in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik.

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

(Wieder-)Vereinigung, Wende, Umbruch – Wie sprechen wir über die Ereignisse von 1989/90?

Für die Ereignisse ab dem Herbst 1989 gibt es viele Begriffe, die kontrovers diskutiert wurden. Wie konnte sich der Wendebegriff durchsetzen?