Beitrag

4 Min.

25. August 2025

Verkauft, vergessen, vermisst? Wie die Treuhand mit DDR-Architektur umging

Nach dem Mauerfall entschied die Treuhand über das Schicksal tausender DDR-Bauten. In Ostdeutschland stieß das auf Kritik. Forschende untersuchen nun die Entscheidungen von damals.

Kurz vor Weihnachten 2024. Auf dem Weihnachtsmarkt in Merkers duftet es nach Glühwein und Thüringer Bratwurst. Ich bin hier aufgewachsen. Der Ort liegt ganz im Westen Thüringens, nah an Hessen. Wo heute ein Supermarkt steht, befand sich früher das Kulturhaus. Ich frage die Menschen, wie sie heute dazu stehen, dass es 2015 abgerissen wurde. Die Antwort ist eindeutig: „Klar, hatten wir da eine gute Zeit – aber der Supermarkt war uns wichtiger. Das hat sich ja eh nicht mehr rentiert.“

Ein Satz, der hängen bleibt. Denn er zeigt mehr als nur lokale Pragmatik. Er steht stellvertretend für einen gesellschaftlichen Wandel, der seit der Wende 1989/90 viele Orte im Osten Deutschlands geprägt hat.

Nach der DDR: Keine Kultur mehr in Merkers

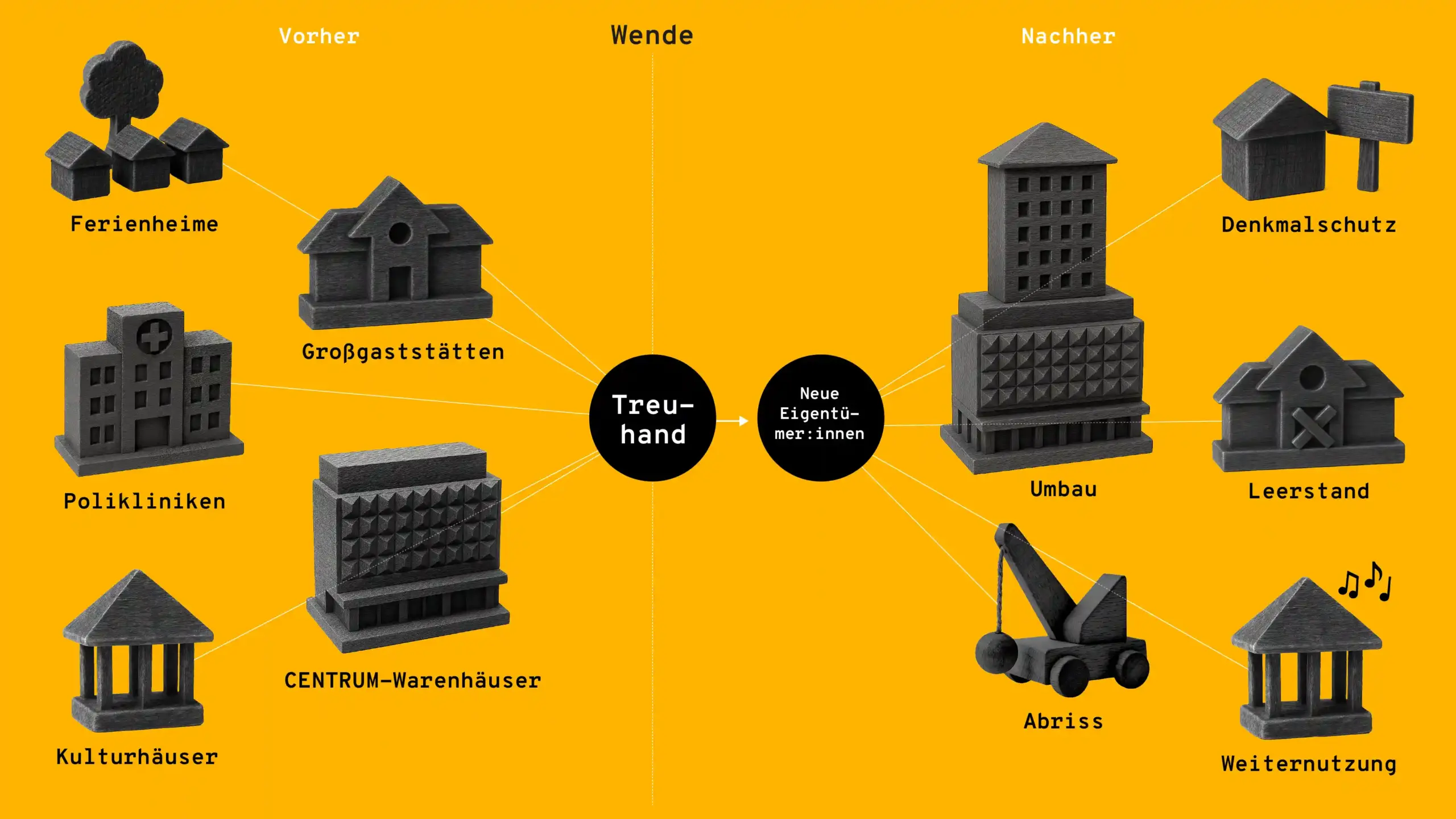

Nach dem Fall der Mauer standen viele Gebäude der DDR plötzlich zur Disposition. Großgaststätten, CENTRUM-Warenhäuser, Kulturhäuser, Ferienheime und Polikliniken – sie waren Teil des öffentlichen Lebens. Sie verkörperten das Versprechen sozialistischer Teilhabe: Kultur, Gesundheit, Urlaub für alle.

In den Kulturhäusern fanden Schuleinführungen, Jugendweihen, Karnevalsfeiern und Konzerte statt. Sie waren Orte der Gemeinschaft, Symbole eines anderen Gesellschaftsentwurfs – aber eben auch politische Orte, an denen eine ideologische Erziehung stattfand. Aus diesem Grund waren die Kulturhäuser während der DDR-Zeit besonders staatlich gefördert.

Das Kulturhaus in Merkers musste in den 1990er Jahren plötzlich Gewinn machen, um sich zu erhalten. Konzerttickets wurden teurer, zu den Karnevalsveranstaltungen kamen weniger Menschen, weil die Gemeinden schrumpften, und Schuleinführungen finden inzwischen in den Schulen selbst statt. Der Umbau und die Umnutzung dieser Einrichtungen markieren damit nicht nur eine städtebauliche, sondern auch eine kulturelle Transformation.

Rolle der Treuhand: Von Volkseigentum zu Verwertungslogik

In der Bundesrepublik war für viele dieser Einrichtungen kein Platz. Nicht, weil sie baufällig waren. Sondern weil sie nicht in die neue Wirtschaftsordnung passten. In der DDR gehörten diese Gebäude – wie auch die Betriebe und Kombinate – offiziell zum sogenannten „Volkseigentum“.

Nach der Wiedervereinigung übernahm die Treuhandanstalt die Aufgabe, dieses Volkseigentum zu privatisieren. Eine zentrale Rolle spielte dabei ihre Tochtergesellschaft, die Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft, kurz TLG. Sie verwertete all jene „nichtbetriebsnotwendigen“ Gebäude wie betriebliche Kindergärten, Polikliniken oder Kulturhäuser sowie die Immobilien der Parteien und Massenorganisationen, zu denen auch die Ferienheime gehörten. Das bedeutet, dass diese Gebäude an Investor:innen verkauft, an die Kommunen gegeben oder ehemaligen, enteigneten Eigentümer:innen rückübertragen wurden.

Die TLG war weit mehr als ein Verwalter. Sie schuf einen völlig neuen Immobilienmarkt in den fünf „neuen“ Bundesländern. Außerdem wirkte sie direkt auf Stadt- und Regionalentwicklungen ein. Vor der „Verwertung“ der Gebäude bestimmte sie in Absprache mit Kommunen und den Vertretungen der Industrie-, Handels- und Handwerkskammer über die zukünftige Funktion der Häuser.

Abriss, Umbau, Erinnerung: Was blieb – und was verschwand

Was das konkret bedeutete, zeigt sich am Beispiel Merkers. Das Kulturhaus wurde an die Kommune übergeben, die das Gebäude wiederum an den ehemaligen Kulturhausleiter verpachtete. Dieser versuchte, das Kulturhaus privatwirtschaftlich weiter zu betreiben. Jedoch konnte er keinen Gewinn machen und die Gemeinden konnten die Veranstaltungsstätte nicht mehr finanziell unterstützen. Hinzu kamen Lärmbeschwerden von den Nachbar:innen – und eben das Fehlen eines Supermarkts. Das Kulturhaus wurde bis ungefähr 2007 genutzt, dann stand es ein paar Jahre leer und wurde 2015 abgerissen. Der Supermarkt kam.

Die Entscheidung traf die Nachfrage: Nahversorgung statt Kultur. Die Gründe dafür liegen auch an der allgemeinen Entwicklung der Region: Wenn die Bevölkerung schrumpft und altert, verändern sich die Bedürfnisse. Das bedeutet nicht, dass es zu DDR-Zeiten keine Kaufhallen gab. Diese waren nur ebenfalls im Zuge des Transformationsprozesses der 1990er Jahre veräußert worden und hatten sich häufig nicht erhalten. In Merkers waren eine Kaufhalle in einem Wohngebiet sowie mehrere kleine Einzelhandelsgeschäfte geschlossen worden.

Auch in anderen Orten Ostdeutschlands verlief es ähnlich. Ferienheime wurden verkauft oder geschlossen. Polikliniken verloren ihren Status, CENTRUM-Warenhäuser wurden zu Einkaufszentren oder verschwanden aus dem Stadtbild. Nur wenige Gebäude überlebten unverändert. Manche stehen heute noch leer, andere wurden unter Denkmalschutz gestellt.

Widerstand gegen die Treuhand

Doch es gibt auch Gegenbeispiele. In Bad Liebenstein, zwanzig Minuten östlich von Merkers, kämpfte der Bürgermeister über Jahre für den Erhalt des Kulturhauses. Stolz erzählt er, wie er verhinderte, dass die TLG die Gaststätte im Haus an einen westdeutschen Investor verkaufte. Ein Zeichen der Selbstbehauptung – so sieht er das.

Doch diese Erzählung ist doppeldeutig. Sie bedient ein weit verbreitetes Narrativ: jenes der westlichen „Übernahme“ der DDR. Ein Bild, das bis heute Spannungen zwischen Ost und West verstärkt. Denn es suggeriert: „Der Osten“ hatte keine Kontrolle, keine Chance, keine Stimme.

Dabei stimmt das so pauschal nicht. Die Treuhandanstalt versuchte durchaus, den ostdeutschen Mittelstand zu fördern. Sie bot finanzielle Unterstützung für lokale Käufer an. Es gab zahlreiche Fördermöglichkeiten für Kredite, wenn man als Ortsansässiger eine Gaststätte, eine Pension oder eben ein Einzelhandelsgeschäft kaufen bzw. pachten wollte. „Mittelstandsexpress 2000“ hieß ein Programm, im Rahmen dessen zahlreiche Objekte für kleine und mittelständische Unternehmen ausgeschrieben wurden. Doch nur ein Bruchteil – ca. 40 der mehr als 300 im Rahmen dieser Initiative ausgeschriebenen Objekte wurden auch verkauft. Denn die Realität war komplex. Viele Ostdeutsche hatten weder Kapital noch Erfahrung, um sich auf dem neuen Markt zu behaupten.

Forschungsprojekt untersucht Treuhand-Prozesse

Heute erforsche ich im Projekt „Der Wert der DDR-Architektur“, wie diese Entwicklungen verlaufen sind. Es fragt: Welche Gebäude wurden verkauft – und an wen? Welche gingen an Kommunen? Wo entstanden neue Nutzungen? Und wo verschwand die Bausubstanz ganz? Die TLG spielt hier vor allem die Rolle einer Weichenstellerin – ihre Entscheidung für oder gegen bestimmte Investitionen resultierte in den Umbauten der verkauften Gebäude.

Denn der Zustand der Gebäude spiegelt die Geschichte der Vereinigung. Eigentum wechselte rasch. Gebäude wurden umgenutzt oder abgerissen. In wenigen Jahren veränderte sich nicht nur das Stadtbild – auch die Lebensrealitäten der Menschen brachen um. Alte Arbeitsplätze verschwanden. Neue Märkte entstanden. Biografien nahmen neue, oft abrupte Wendungen.

Gleichzeitig zeigt das Fehlen vieler Kulturhäuser heute auch: Die gesellschaftlichen Bedürfnisse haben sich gewandelt. In schrumpfenden Städten wie Merkers oder Bad Liebenstein steht heute Nahversorgung an erster Stelle. Kultur hat weniger Raum. Nicht weil sie unwichtig wäre – sondern weil andere Fragen dringlicher sind.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

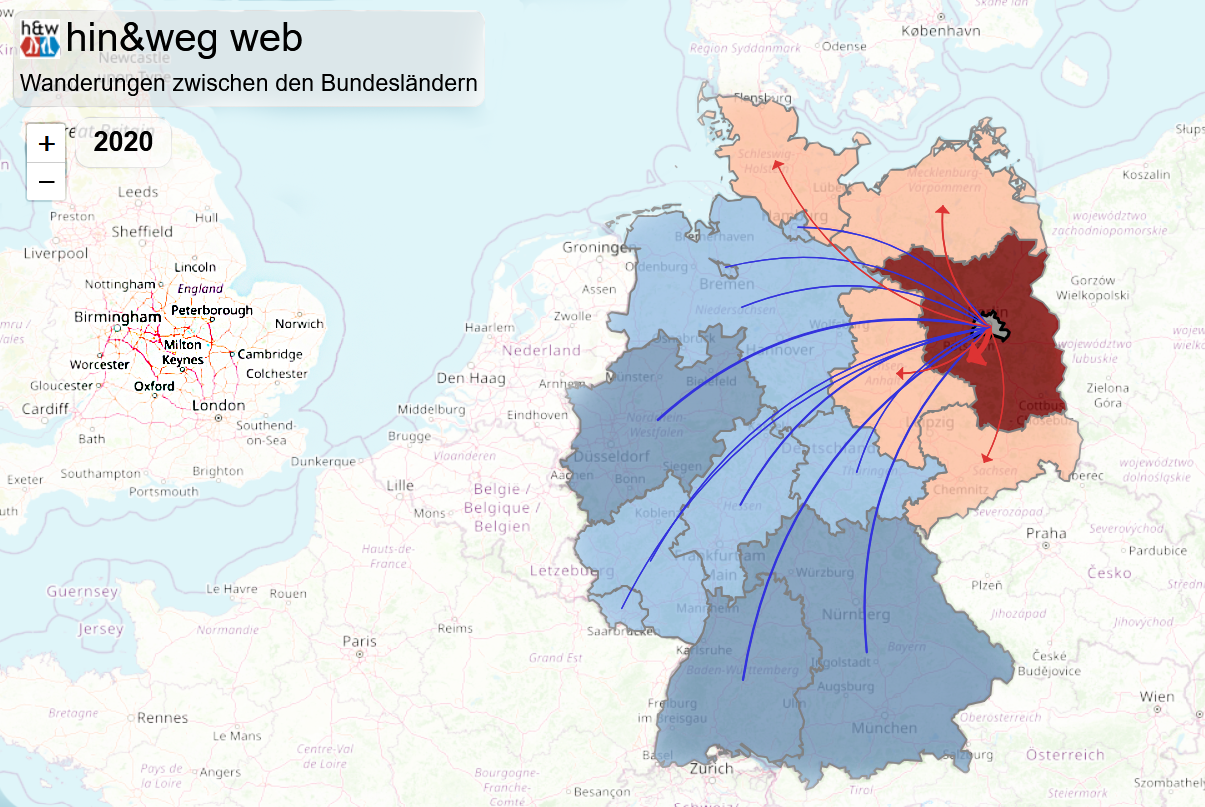

Binnenmigration seit 1991: Wohin zieht Deutschlands Bevölkerung?

Von Ost nach West, vom Land in die Stadt – das ist die gängige Annahme, wohin Menschen in Deutschland ziehen. Doch stimmen diese Klischees noch immer? Aktuelle Zahlen zeigen, wohin es die Bevölkerung wirklich zieht.

Wie der Abzug militärischer Truppen einen Ort prägt

Wenn von großen Militärstützpunkten in Deutschland die Rede ist, denken viele an Ramstein – kaum jemand denkt an Küstrin-Kietz, ein Dorf an der deutsch-polnischen Grenze. Auch hier prägte militärische Präsenz das Leben mehrerer Generationen - bis die Truppen nach der Wende abgezogen wurden und der Ort in Vergessenheit geriet.