Beitrag

4 Min.

1. Oktober 2025

Binnenmigration seit 1991: Wohin zieht Deutschlands Bevölkerung?

Von Ost nach West, vom Land in die Stadt – das ist die gängige Annahme, wohin Menschen in Deutschland ziehen. Doch stimmen diese Klischees noch immer? Aktuelle Zahlen zeigen, wohin es die Bevölkerung wirklich zieht.

Die Kisten sind gepackt, die Möbel demontiert und der Umzugswagen steht vor der Tür – aber wohin fährt er? Im Einzelfall ist das sehr individuell. Unzählige Gründe für den neuen und gegen den vorherigen Wohnort, Glück und Widerstände bei der Wohnungssuche, Familie, Partnerschaft und Job bestimmen die neue Adresse. Betrachten wir aber nicht nur einen Umzug, sondern hunderte, tausende oder Millionen, zeigen sich Regelmäßigkeiten. Diese sogenannten Binnenwanderungsmuster prägen die Bevölkerungsentwicklung der Städte, Kreise und Bundesländer. Sie entscheiden maßgeblich über Wachstum und Schrumpfung, Verjüngung und Überalterung.

Wann wird aus einem Umzug eine Wanderung?

Wer seinen Turm an Umzugskisten betrachtet, mag es nicht glauben, aber es gibt sichtbare und unsichtbare Umzüge – zumindest für die Forschung. Ein Umzug wird nämlich erst dann zur Wanderung und damit in der Statistik sichtbar, wenn dabei eine Grenze überschritten wird. Was genau diese Grenze ist, hängt dabei immer von der Forschungsfrage und der Datenverfügbarkeit ab. Hält der Umzugswagen in der Nachbarstraße im selben Ortsteil, bleibt er unter dem Radar. Fährt er in ein anderes Bundesland, wird er immer in der Binnenwanderungsstatistik auftauchen. Für alles dazwischen liegt es an der Forschungsfrage.

Von Ost nach West, von West nach Ost

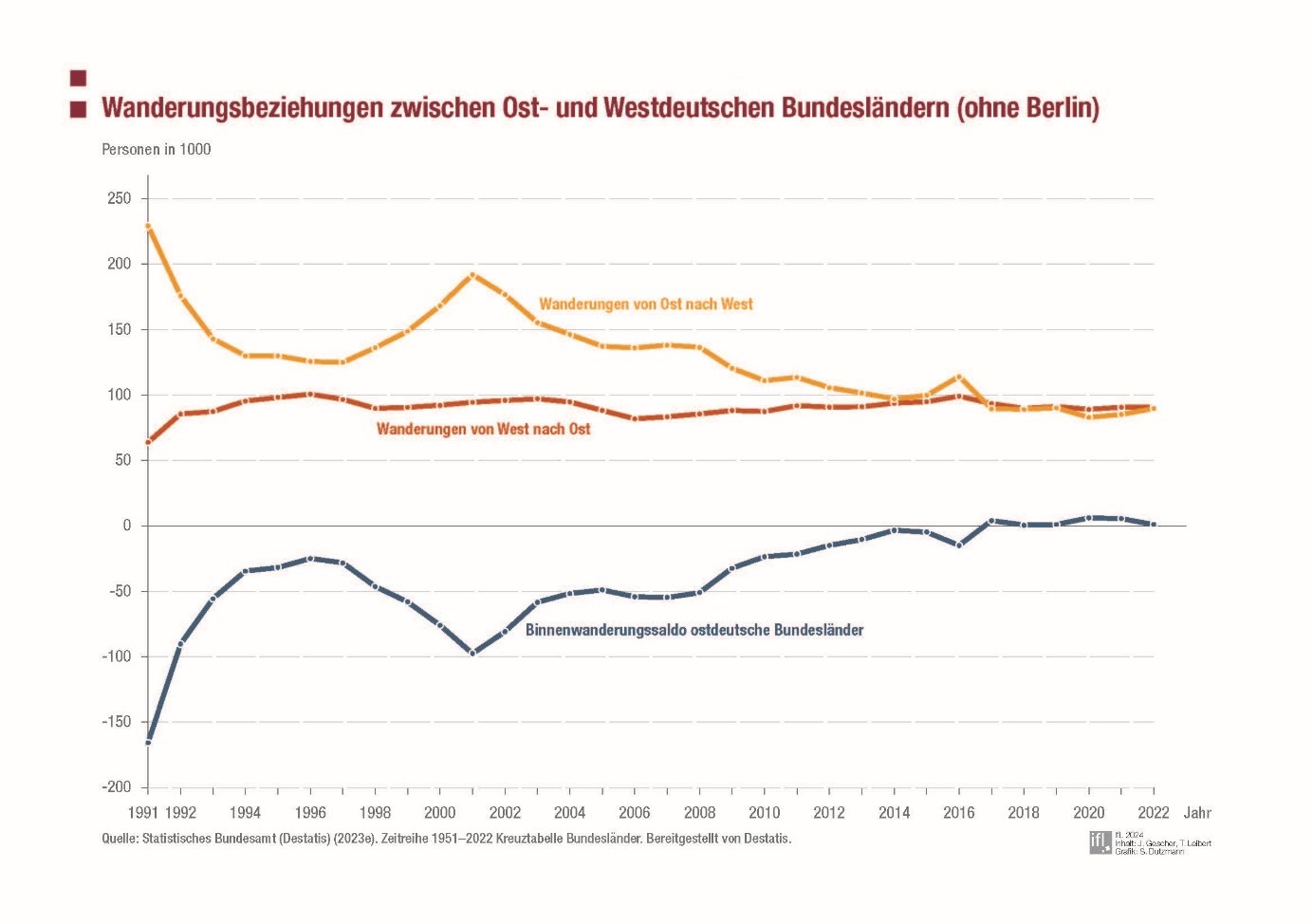

Wohl kaum eine Form innerdeutscher Wanderungen bekommt so viel Aufmerksamkeit wie die Ost-West-Wanderung. Dabei ist schon der Name trügerisch, suggeriert er doch – so das Klischee – das die Menschen die ostdeutschen Bundesländer Richtung Westen verlassen. Das ist nicht falsch ist, wie Abbildung 1 zeigt. Gerade in den frühen 1990er und 2000er Jahren verließen weit über 100.000 Personen pro Jahr die ostdeutschen Bundesländer.

Was dabei aber oft untergeht: Ebenfalls seit den frühen 90ern gibt es einen konstanten Strom an Menschen, die in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Fast 100.000 Personen packen jedes Jahr ihre Kisten in Hessen, Bayern oder Hamburg, um sie in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg wieder auszupacken. Und während diese Zahl fast konstant geblieben ist, sind die Umzüge in westdeutsche Bundesländer immer weniger geworden. Seit 2017 ziehen etwa gleich viele Menschen von Ost nach West wie von West nach Ost; die Zahl der Zuzüge in Richtung Osten ist sogar etwas höher.

Die Jungen gehen, die Alten bleiben – wer zieht überhaupt um?

Nicht alle Menschen in Deutschland ziehen gleich häufig um. Was schon intuitiv richtig erscheint, spiegelt sich auch in den Statistiken wieder. Junge Menschen sind hoch mobil, sie ziehen um zur Ausbildung, zum Studium oder zum Arbeitsplatz und das immer häufiger. Während in den 90ern etwa 30 von 1.000 Personen im Alter zwischen 18 und 30 jedes Jahr in ein anderes Bundesland zogen, waren es in den 2010ern 40-45 Personen jährlich. Jüngere Menschen unter 18 ziehen hingegen sehr viel seltener in ein anderes Bundesland, genauso wie die zugehörige Elterngeneration zwischen 30 und 50 Jahren. Ab 50 Jahren ist die Rate dann nochmals deutlich niedriger.

Kommen und weiterziehen

Durch die Binnenwanderungen gewinnen einzelne Bundesländer an Personen und ihre Bevölkerung wächst; andere verlieren Menschen. Gäbe es nur die Binnenwanderung und keine Zuzüge aus dem Ausland, hätte Deutschland seit 1990 4,6 Millionen Einwohnende verloren. Um so viele Personen überstiegen in dem Zeitraum die Todesfälle die Geburten. Das Deutschland dennoch seine Bevölkerung halten und sogar leicht steigern konnte, liegt daran, dass aus dem Rest der Welt mehr Menschen nach Deutschland gezogen sind, als von dort weg.

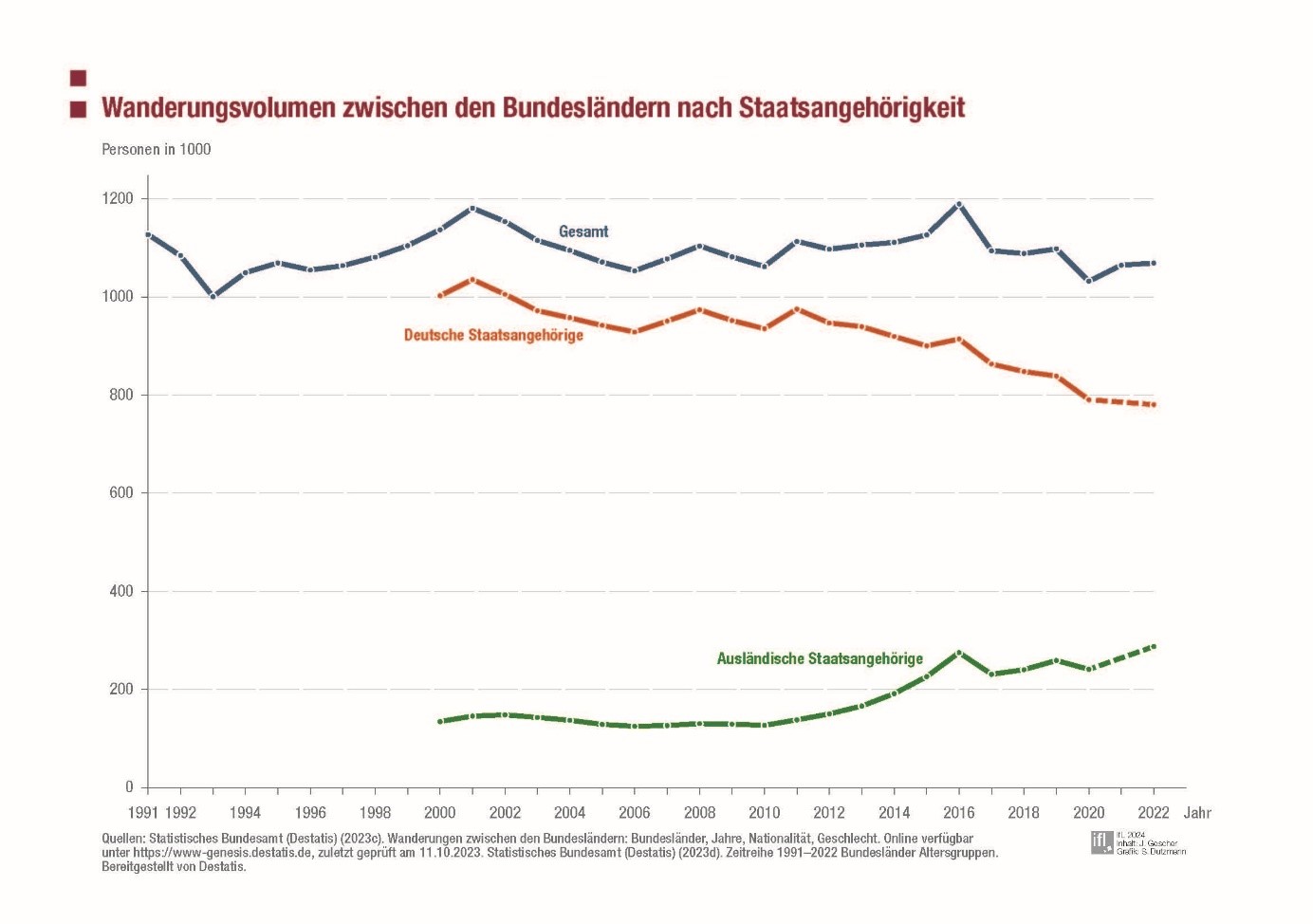

Diese Entwicklung spiegelt sich in den Binnenwanderungen wider. Ab 2012 sehen wir, dass immer mehr ausländische Staatsangehörige die Bundesländer wechseln, während Deutsche abnehmend häufig umziehen. Das liegt unter anderem daran, dass Menschen aus dem Ausland oft zuerst in große Zentren ziehen und von dort weiter.

Ein weiterer Grund ist die Alterszusammensetzung. Im Schnitt ist die ausländische Bevölkerung in Deutschland jünger und jüngere Menschen (siehe oben) ziehen häufiger um.

Von Flächen(staaten) zum Mosaik

Mit Berlin, Hamburg und Bremen sind drei Großstädte eigene Bundesländer, was zu besonders hohen Wanderungszahlen führt. Hier kommen wieder die sichtbaren und unsichtbaren Wanderungen zum Tragen. Wer von Berlin nach Potsdam zieht, taucht in dieser Statistik auf, von Wolfsburg nach Spiekeroog hingegen bleibt die Person im selben Bundesland und somit unsichtbar.

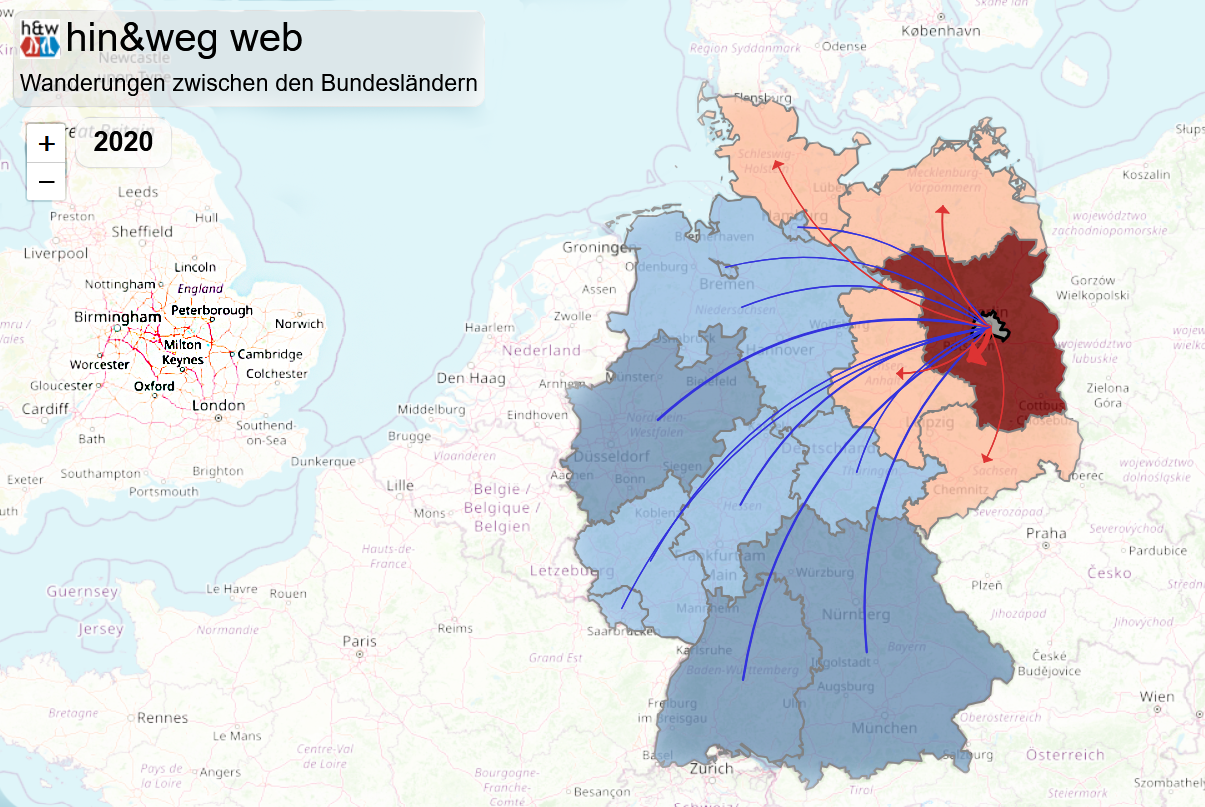

Das ändert sich, wenn wir uns Wanderungen auf Kreisebene anschauen. Denn: die meisten Binnenwanderungen in Deutschland erfolgen über kurze Distanzen. Für 40% geht es im Schnitt in einen Nachbarkreis. Auf dieser Ebene zeigt sich ein Mosaik an Wanderungsmustern, das viel diverser ist als Ost oder West. Je nach Jahr wandern Kisten, Möbel und Menschen in die Zentren oder ins Umland, konzentrieren sich Wachstum und Schrumpfung auf wenige oder viele Kreise.

Abbildung 2 zeigt die jährliche Entwicklung der Binnenwanderung auf Kreisebene zwischen 1991 und 2022. Hier sehen wir in den 1990ern eine starke Suburbanisierung, die Städte verlieren Bevölkerung an den angrenzenden ländlichen Raum. Diese Entwicklung dreht sich in den 2000ern um, Wachstum konzentriert sich überwiegend auf die Großstädte während der ländliche Raum Einwohnende verliert. Entgegen verbreiteter Annahmen endete dieser Trend aber nicht erst mit der Corona Pandemie. Stattdessen sehen wir bereits ab der Mitte der 2010er Jahre ein diverseres Bild der Umzugsmuster, in dem die Großstädte zunehmend Wanderungsverluste, die Flächenlandkreise zunehmend Gewinne erfahren.

Bedeutung der Forschungsarbeit

Solche Muster und Entwicklungen zu erkennen und durch Forschung zu verstehen ist essenziell, denn die Umverteilung der Bevölkerung hat gravierende Auswirkungen auf die Kommunen. Sie bestimmt die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und künftigen Eltern. Abwanderung schafft gefühlte und tatsächliche Abgehängtheit, Ressentiments und Frust. Wachstumsdruck belastet Wohnungsmärkte und Infrastruktur. Um zu reagieren, zu planen und zu steuern, ist die Analyse interner Wanderungsprozesse entscheidend.

Unter den großen Mustern und Trends, liegen die vielen kleinen persönlichen Entscheidungen verborgen. Der neue Job, die neue Partnerschaft, das neue Pflegeheim. Zu den Enkeln, den Kindern oder den Eltern. Voller Vorfreude oder aus reiner Vernunft. Es gibt unzählige Gründe den Wohnort zu wechseln. Einen Teil davon können wir in den Wanderungsdaten rekonstruieren und verstehen und so für die Planung nutzbar machen. Im Einzelfall bleibt dennoch trotz aller großen Muster meist offen, wo der Umzugswagen hält, wenn er um die nächste Ecke verschwunden ist.

Die in diesem Text verwendeten Grafiken wurden 2024 vom Leibniz-Institut für Länderkunde (Ifl) für einen Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erstellt.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

(Wieder-)Vereinigung, Wende, Umbruch – Wie sprechen wir über die Ereignisse von 1989/90?

Für die Ereignisse ab dem Herbst 1989 gibt es viele Begriffe, die kontrovers diskutiert wurden. Wie konnte sich der Wendebegriff durchsetzen?

Fotografien der Künstlerin Rita Ostrovska: Ein Spiegelbild (post-)sowjetisch-jüdischer Erfahrung

2001 emigriert die jüdische Künstlerin Rita Ostrovska aus der Ukraine nach Deutschland. Im Gepäck hat sie Fotografien, die das jüdische Leben in Osteuropa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dokumentieren. Nun wird ihre Sammlung digital ausgestellt.