Beitrag

3 Min.

14. Oktober 2025

Gerolltes [r]: Wie polnisch-deutsche Jugendliche in Berlin ihre Identität (aus)sprechen

Das gerollte [r] ist ein markantes Merkmal der polnischen Sprache. Forscherinnen fanden nun heraus: Für deutsch-polnische Jugendliche aus Berlin stiftet das [r] auch Identität.

In den Sprachwissenschaften gilt seit langem: Sprache und Identität sind eng miteinander verknüpft. Unsere Art zu sprechen, verrät nicht nur, woher wir kommen, sondern auch, wer wir sein wollen. So zum Beispiel die Frage nach der Nationalidentität. Die Frage „Bin ich Deutscher oder Pole?“ klingt einfach, berührt aber ein komplexes Geflecht aus Sprache, Herkunft, Sozialisation und Emotion. In ihrer Berliner Studie sind die Sprachwissenschaftlerinnen Joanna Błaszczak und Marzena Żygis genau dieser Frage nachgegangen – und kamen zu einigen Erkenntnissen über die Selbstwahrnehmung und sprachliche Identität von deutsch-polnischen Jugendlichen.

Den Kern der Untersuchung bildete ein detaillierter Fragebogen, den 48 bilinguale Jugendliche im Alter von 9 bis 18 Jahren beantworteten. Alle hatten polnische Wurzeln, viele waren in Deutschland geboren oder lebten schon lange dort. Die zentrale Frage war: Wie sehen sich diese Jugendlichen selbst – eher als deutsch, polnisch, beides oder keines von beidem? Die Antworten waren unterschiedlich: Die Mehrheit der Jugendlichen empfand sich als „polnisch“ (44%) oder „polnisch und deutsch“ (31%). Nur 12% sahen sich ausschließlich als „deutsch“.

Polnisches [r]: Mehr als ein Sprachmerkmal

Besonders auffallend war dabei ein sprachlicher Aspekt, der sich durch die Antworten zog: und zwar das gerollte [r], wie es im Polnischen und auch in einigen deutschen Dialekten – etwa dem Bairischen – vorkommt. Für 65% der Jugendlichen ist es sogar dann wichtig, durch ihre Aussprache als polnisch erkennbar zu bleiben, wenn sie „akzentfrei“ Deutsch sprechen oder sprechen könnten. Diese Zahl ist beachtlich – sie zeigt, dass Sprache hier nicht nur ein Mittel zur Kommunikation ist, sondern ein Ausdruck von Zugehörigkeit. Es ist ein sprachliches Statement: „Ich bin Polin, ich bin Pole.“ Auch wenn sie in Deutschland aufgewachsen sind, zeigen sie so, wo ihre Wurzeln liegen – nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer guten Deutschkenntnisse.

Der Wunsch, nicht „unsichtbar“ zu sein, sondern sich über Sprache erkennbar zu machen, ist ein Zeichen von Selbstbewusstsein – aber vielleicht auch eine Reaktion auf eine Umwelt, die oft erwartet, dass man sich anpasst. Das [r] wird so zum identitätsstiftenden Marker. Eine bewusste kleine Rebellion gegen die Norm, aber auch ein Akt des Selbstschutzes: Wer sich offen zur Herkunft bekennt, läuft weniger Gefahr, sich zwischen den Stühlen zu verlieren.

Das gerollte [r] wird hier zu einem Instrument der Selbstverortung, einer Art sprachlichen Flagge. Und das ist durchaus bemerkenswert: In einer Zeit, in der Jugendliche oft bemüht sind, „dazuzugehören“, ist das bewusste Abweichen von der sprachlichen Norm ein Ausdruck von Stolz – und von Identitätsbewusstsein.

Gerolltes [r] als Stolz und Statement

Gleichzeitig war es auch auffällig, dass fast alle Befragten Mehrsprachigkeit als Bereicherung empfanden. 94% möchten keinesfalls nur eine Sprache sprechen. Dieses positive Verhältnis zur Zweisprachigkeit zeigt sich auch in der sprachlichen Praxis: Viele sprechen fließend beide Sprachen, auch wenn sie – selbstkritisch – Schwächen insbesondere in Grammatik oder Wortschatz einräumen.

Neben der Sprache wurden weitere Faktoren untersucht, die Einfluss auf die „gefühlte Nationalität“ haben. Besonders relevant: die Herkunft der Eltern, die Dauer des Aufenthalts in Deutschland und die sprachlichen Fähigkeiten im Polnischen. Wer lange in Polen gelebt hat oder wessen Vater (interessanterweise nicht unbedingt die Mutter) polnisch ist, fühlt sich tendenziell eher polnisch. Und wer sehr gut Polnisch spricht, identifiziert sich häufiger mit Polen – ganz im Sinne von „Sprache schafft Identität“.

Die Studie zeigt aber auch: Identität ist nicht fest, sondern dynamisch. Sie ist ein Prozess – ein Puzzle aus Sprache, Erfahrungen und sozialem Umfeld. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind Meister darin, mit diesen Facetten zu jonglieren. Sie entwickeln ein „multiples Selbst“, wie es in der postmodernen Identitätsforschung heißt. Das „multiple Selbst“ beschreibt die Idee, dass ein Mensch nicht nur eine feste Identität hat, sondern mehrere Seiten oder Rollen, die sich je nach Situation, Umgebung oder Lebensphase zeigen können.

Trotz (oder gerade wegen) der Herausforderungen, die mit Mehrsprachigkeit einhergehen – zum Beispiel Unsicherheiten in Grammatik oder Vokabular – überwiegt die positive Einstellung: Zweisprachigkeit wird als Vorteil empfunden. Die Jugendlichen möchten keine der beiden Sprachen aufgeben, sondern beide behalten – samt ihrer jeweiligen emotionalen Färbung.

Dabei darf die Muttersprache, also in den meisten Fällen Polnisch, nicht vernachlässigt werden. Denn wenn sie verkümmert, kann dies zu einem brüchigen Sprachfundament führen – und damit auch zu Unsicherheiten im Identitätsgefühl. Die Sprache, mit der man betet, oder träumt, ist mehr als nur ein Mittel zum Zweck – sie ist ein emotionaler Anker.

Fazit: Das [r] rollt für die Identität

Was auf den ersten Blick wie eine sprachliche Kleinigkeit erscheint – das polnische [r] – entpuppt sich als Symbol einer vielschichtigen Identitätsfrage. Die Berliner Studie macht deutlich: Für viele deutsch-polnische Jugendliche ist Sprache mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Sie ist Ausdruck ihrer Geschichte, ihrer Zugehörigkeit und ihrer Persönlichkeit.

Und während Politik und Gesellschaft noch über Integration, Assimilation oder Multikulturalismus diskutieren, setzen diese Jugendlichen längst ein eigenes Zeichen – mit einem einzigen Laut: einem rollenden [r].

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

(Wieder-)Vereinigung, Wende, Umbruch – Wie sprechen wir über die Ereignisse von 1989/90?

Für die Ereignisse ab dem Herbst 1989 gibt es viele Begriffe, die kontrovers diskutiert wurden. Wie konnte sich der Wendebegriff durchsetzen?

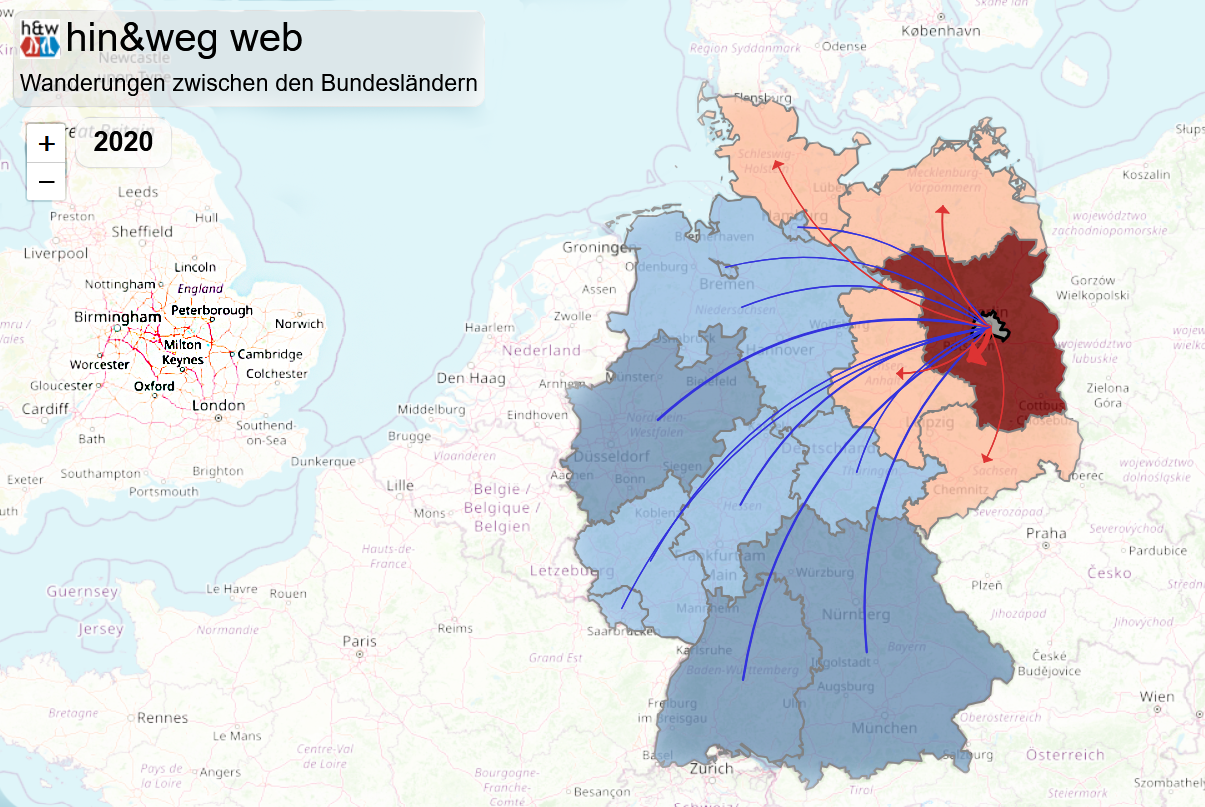

Binnenmigration seit 1991: Wohin zieht Deutschlands Bevölkerung?

Von Ost nach West, vom Land in die Stadt – das ist die gängige Annahme, wohin Menschen in Deutschland ziehen. Doch stimmen diese Klischees noch immer? Aktuelle Zahlen zeigen, wohin es die Bevölkerung wirklich zieht.

Wie sich Georgiens Bevölkerung gegen neue Wasserkraftwerke wehrt

Der umkämpfte Wasserkraftsektor in Georgien schreitet mit Unterstützung des georgischen Staats, der EU, und Internationalen Organisationen voran. Doch dagegen regt sich auch Widerstand.