Beitrag

2 Min.

15. Oktober 2025

Neues Land ohne Krieg: Online-Ausstellung erinnert an Entmilitarisierung Brandenburgs nach 1990

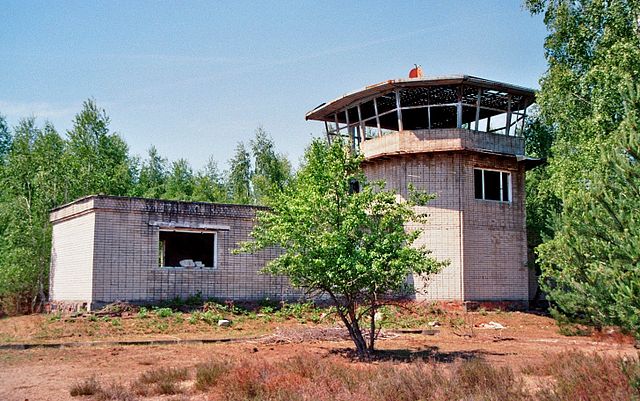

Vor über 30 Jahren zogen die sowjetischen Streitkräfte aus Brandenburg ab. Eine neue Online-Ausstellung erinnert an diesen historischen Wendepunkt – und zeigt, wie militärische Sperrgebiete zu Orten des Friedens wurden.

Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, wird die Online-Ausstellung „Neues Land ohne Krieg. Konversion militärischer Flächen in Brandenburg nach dem Abzug ehemaliger sowjetischer Truppen“ veröffentlicht.

Die Ausstellung erscheint unter: https://neueslandohnekrieg.stadt-raum-geschichte.de

Erarbeitet haben sie Małgorzata Popiołek-Roßkamp vom Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) und Irmgard Zündorf vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) unter Mitarbeit von Maximilian Gärtner und Zoe Schodder. Neben einführenden Texten umfasst die Ausstellung eine Reihe von Bildern der Potsdamer Fotografin Susanne Müller. Sie hat die Zeit des sowjetischen Truppenabzugs eindrucksvoll dokumentiert. In sechs Videointerviews sprechen Handelnde der Zeit über verschiedene Facetten der Konversion wie Politik, Planung, Bürgerproteste, Naturschutz und Denkmalpflege.

Brandenburg im Kalten Krieg: Die am höchsten militarisierte Region Europas

Für Brandenburg, im Kalten Krieg die am höchsten militarisierte Region Europas, war die Umnutzung militärischer Flächen ein zentraler Teil der Transformationsgeschichte nach 1990. An der Konversion wirkten auch Akteure aus den Umwelt-, Friedens- und Bürgerrechtsbewegungen beider deutscher Staaten mit. Die Interviews, etwa mit der Friedensaktivistin Ulrike Laubenthal oder dem Bürgerrechtler und letzten DDR-Außenminister Markus Meckel, zeigen, dass viele Beteiligte Konversion auch als Projekt der Friedenssicherung durch Entmilitarisierung verstanden. Konversionsflächen sollten nach den Brandenburger „Leitlinien für Konversion“ nie wieder militärisch genutzt werden.

„Die Geschichte der Konversion hilft uns heute zu verstehen, warum sich Menschen mit der sogenannten Zeitenwende schwertun. Damals galt die Entmilitarisierung als eine Friedensgarantie und sollte weitere Konflikte für immer verhindern“, sagt die Historikerin Małgorzata Popiołek-Roßkamp. Irmgard Zündorf ergänzt: „Der Abzug hinterließ nicht einfach nur freie Flächen, sondern brachte auch viele neue Herausforderungen mit sich, etwa durch Altlasten, die zum Teil bis heute nicht bewältigt sind.“

Die virtuelle Ausstellung bietet neue Einblicke in dieses prägende Kapitel der Brandenburger Geschichte nach 1990. Über eine digitale Eingabemaske können Besuchende ihre Erinnerungen an den sowjetischen Abzug und seine Konsequenzen teilen – Auftakt für einen Dialog zwischen Öffentlichkeit und historischer Forschung.

Das Ausstellungsprojekt „Neues Land ohne Krieg. Konversion militärischer Flächen in Brandenburg nach dem Abzug ehemaliger sowjetischer Truppen“ wurde durch das Leibniz Lab „Umbrüche und Transformationen“ gefördert.

Kontakt: Dr. Małgorzata Popiołek-Roßkamp, IRS, malgorzata.popiolek@leibniz-irs.de

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

Im Maschinenraum der ostdeutschen Transformation

Die Treuhandanstalt und die Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft nach 1990

(Wieder-)Vereinigung, Wende, Umbruch – Wie sprechen wir über die Ereignisse von 1989/90?

Für die Ereignisse ab dem Herbst 1989 gibt es viele Begriffe, die kontrovers diskutiert wurden. Wie konnte sich der Wendebegriff durchsetzen?

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.