Beitrag

4 Min.

28. Oktober 2025

Älter als man glaubt – Eine kurze Geschichte der deutschen Energiewende

Die Energiewende ist älter als viele denken. Seit den 70ern gibt es Ideen und Bewegungen aus Forschung, Gesellschaft und Politik - aber auch Rückschläge und Zweifler.

In den 1990er Jahren gründete im baden-württembergischen Schönau eine Gruppe von Bürger:innen die Elektrizitätswerke Schönau GmbH und übernahm bald darauf die Stromversorgung ihres Ortes. Die unter dem Namen „Schönauer Stromrebellen“ bekannte Bürgerinitiative wollte durch die Nutzung erneuerbarer und effizienter Energietechnologien Atomkraftwerke überflüssig machen und zur Schaffung eines klimafreundlichen, dezentralen und demokratischen Energiesystems beitragen.

Ganz ähnliche Initiativen gab es auch in anderen Teilen der Bundesrepublik. Sie alle sind Beispiele dafür, dass die Anfänge der „Energiewende“ mehrere Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückreichen. Sie unterstreichen außerdem, dass diese Wurzeln in der Mitte der Gesellschaft lagen.

Woher genau kamen die Ideen dafür? Hiermit haben sich Felix Lieb und Eva Oberloskamp am Institut für Zeitgeschichte München – Berlin im Rahmen des von Elke Seefried geleiteten Projekts „Geschichte der Nachhaltigkeit(en)“ beschäftigt. Die Anfänge der Energiewende – eines der größten Transformationsprojekte der Gegenwart – liegen in den 1970er Jahren.

Das Ideal einer alternativen Energieproduktion etablierte sich schrittweise über Zivilgesellschaft und Wissenschaft bei Parteien und Politiker:innen. Viele Akteur:innen waren an diesem Transferprozess beteiligt, der bis heute anhält.

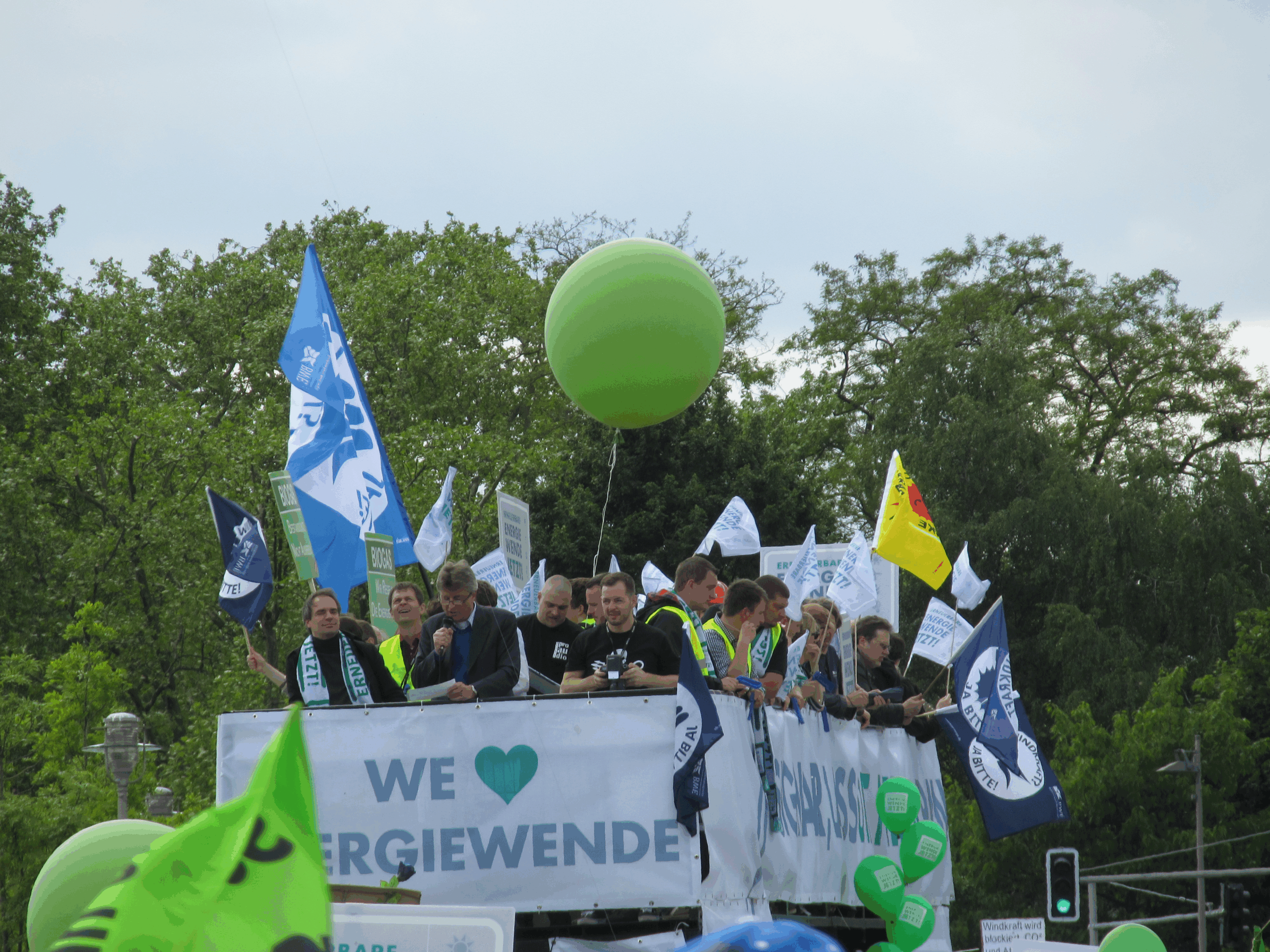

Umwelt- und Anti-AKW-Bewegungen für die Energiewende

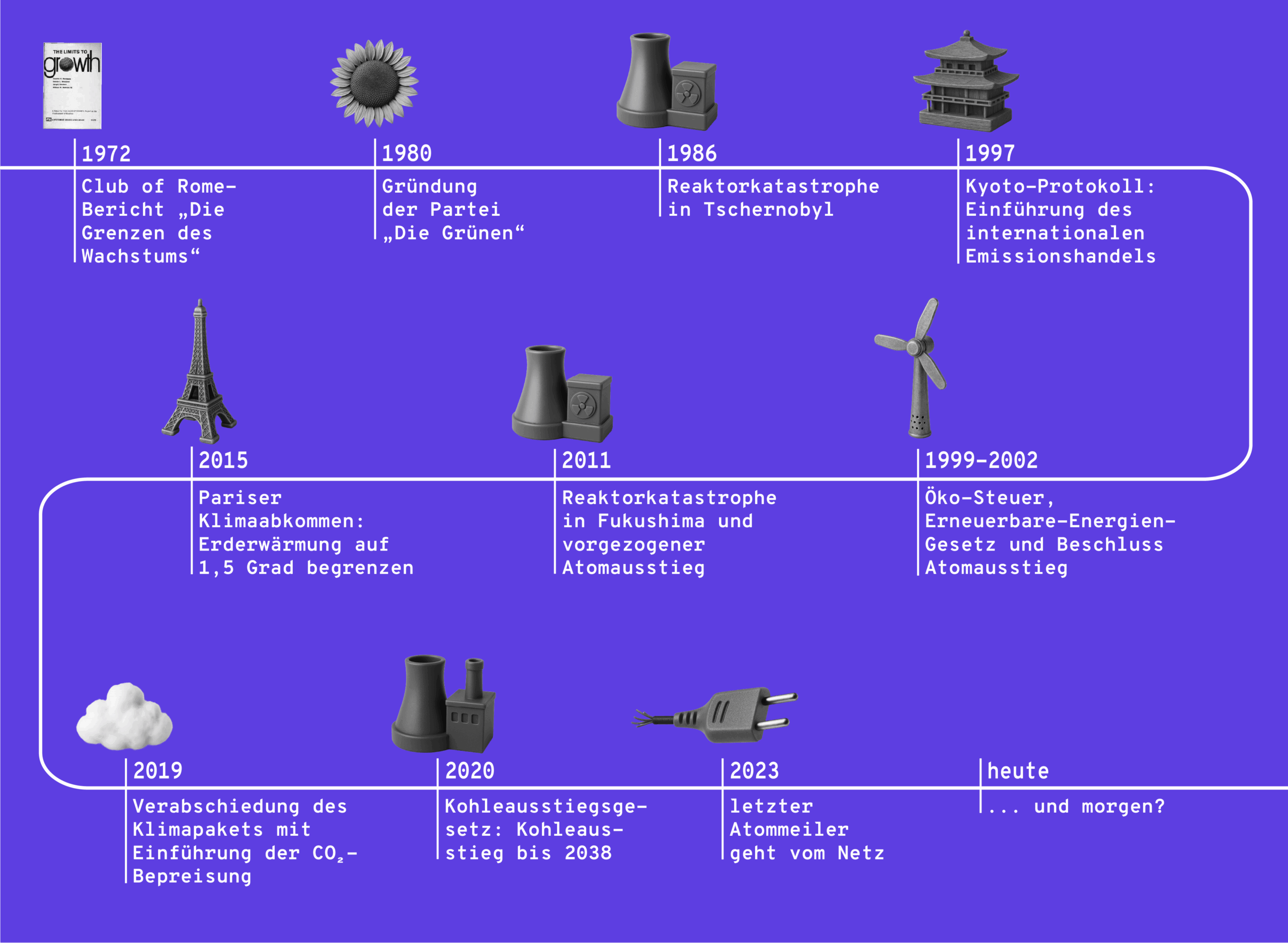

Nach dem „Wirtschaftswunder“ der 1950er- und 1960er-Jahre wurde der euphorische Glaube an wirtschaftliches Wachstum und technischen Fortschritt Anfang der 1970er-Jahre deutlich eingetrübt. Dabei spielten der Bericht des Club of Rome über die „Grenzen des Wachstums“ von 1972 und die Ölpreiskrise von 1973 eine wichtige Rolle. Die Endlichkeit von Ressourcen wurde schlagartig deutlich.

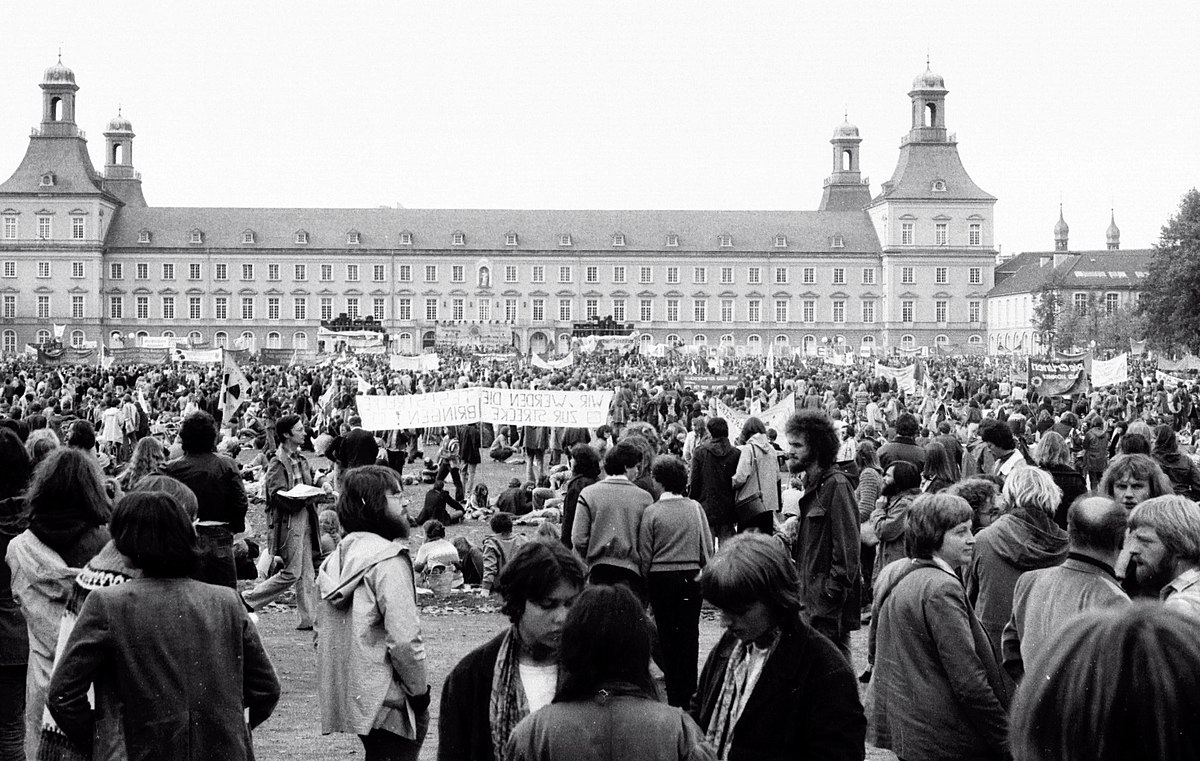

Außerdem wurde kritisiert, dass das ungebremste wirtschaftliche Wachstum mit erheblichen Schäden für die Umwelt verbunden war. Außerhalb der etablierten Parteien bildete sich eine große zivilgesellschaftliche Umweltbewegung, die einen Kurswechsel einforderte. Insbesondere der Bau von Atomkraftwerken führte zu immer breiteren Protesten von Bürgerinitiativen und Umweltgruppen. Neben der Abschaltung der Kernkraftwerke forderten viele von ihnen die Umstellung auf umweltfreundliche Energieformen, vor allem auf erneuerbare Energien. Mit der Angst vor dem „Waldsterben“ gerieten auch fossile Energieformen die wie Kohle zunehmend in die Kritik.

Kritische und innovative Wissenschaftler:innen drängen auf Energiewende

Die Endlichkeit von Ressourcen und die Grenzen ökologischer Belastbarkeit wurden seit den späten 1960er Jahren auch auf wissenschaftlicher Ebene intensiv diskutiert. Es entstand eine kritische Gegenexpertise, die Argumente gegen Atomkraftwerke formulierte, gleichzeitig begann sich die Forschung zu regenerativen Technologien wie Sonnen- und Windkraft zu intensivieren. Zudem erhärtete sich die wissenschaftliche Gewissheit eines menschgemachten Klimawandels.

Das Interesse für umweltökonomische Konzepte wie Öko-Steuern oder den Emissionshandel, die marktkonforme Anreize für eine umweltverträglichere Energieproduktion schaffen, wuchs. Innovativ waren auch wirtschaftswissenschaftliche Ansätze, welche die Möglichkeit einer „Entkoppelung“ von Wirtschaftsleitung und Energiebedarf hervorhoben.

Im Anschluss an die von dem US-Amerikaner Amory Lovins propagierte Idee eines „Soft Energy Path“ publizierte das aus der Anti-AKW-Bewegung hervorgegangene Öko-Institut in Freiburg 1980 sein programmatisches Buch „Energie-Wende. Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“ (Florentin Krause, Hartmut Bossel und Karl-Friedrich Müller-Reißmann), das der angestrebten Transformation einen Namen gab. Es forderte eine Umstellung des Energiesystems auf effiziente Technologien und erneuerbare Energien, wodurch ein Ausstieg aus der Atomenergie und später auch aus fossilen Energien möglich werden sollte. Komplementär hierzu entwarf Martin Jänicke die Idee einer „ökologischen Modernisierung“ der Volkswirtschaft.

Die Parteien und die Energiewende

Alternative Energiekonzepte diffundierten von den Alternativbewegungen und der Wissenschaft bald auch ins deutsche Parteiensystem. Die unterschiedlichen Zukunftsentwürfe für den Energiesektor wurden durch die Arbeit der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages „Zukünftige Kernenergie-Politik“ (1979–1983) systematisch verglichen. Für die damalige Zeit bahnbrechend war, dass sie auch eine Energieversorgung ohne Atomenergie und mit einem starken Anteil erneuerbarer Energien als einen realisierbaren Energiepfad für die Zukunft formulierte.

Eine weitere wichtige Wegmarke war die Gründung der Partei „Die Grünen“ 1980. Sie entwickelte sich aus den Bürgerinitiativen heraus. Bereits Ende der 1970er-Jahre waren sogenannte „Grüne Listen“ bei Kommunal- und Landtagswahlen sowie bei den Europawahlen angetreten. Die Grünen forderten unter anderem einen Ausstieg aus der Atomkraft und einen Einstieg in erneuerbare Energien.

Je erfolgreicher die Grünen wurden, desto stärker wurde der Druck auf die etablierten Parteien. Besonders deutlich zeigte sich das bei der SPD, wo der linke Parteiflügel seit Ende der 1970er-Jahre den Umstieg auf alternative Energien forderte. Nachdem die Grünen 1983 in den Bundestag einzogen, unterstützte die SPD – mittlerweile in der Opposition – auch offiziell Forderungen nach einer „ökologischen Modernisierung“, die Wirtschaftswachstum mit umweltfreundlichen Energien verbinden sollte.

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 schloss sich die SPD der Forderung der Grünen nach einem Ausstieg aus der Atomkraft an, hielt aber weiterhin an der Kohle fest. Die Unionsparteien blieben Unterstützerinnen der Atomkraft, doch auch hier zeigte die Idee der Energiewende in den 1980er-Jahren Wirkung.

Die Regierung Helmut Kohls verstärkte seit Ende der 1980er Jahre die Förderung erneuerbarer Energien. Besonders wichtig war das 1990 beschlossene Stromeinspeisungsgesetz, das Elektrizitätsversorgungsunternehmen dazu verpflichtete, Strom aus erneuerbaren Quellen abzunehmen und nach bestimmten Regeln zu vergüten.

Auf dem Weg zur Energiewende

Mit dem Regierungsantritt der rot-grünen Koalition 1998 dynamisierte sich die politische Förderung der Energiewende. Zentrale Elemente bildeten die Einführung einer Ökosteuer (die, nach Umweltkriterien gestaffelt, fossile Energien und Atomstrom belastet), gezielte Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien (insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz) sowie Regelungen für einen schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie.

Auf internationaler und europäischer Ebene wurden außerdem umweltökonomische Instrumente realisiert, beispielsweise der infolge des Kyoto-Protokolls (1997) eingeführte Emissionshandel. Hinzu kam in Deutschland ab 2021 eine CO2-Bepreisung.

Das Kohleausstiegsgesetz von 2020 sieht einen sukzessiven Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 vor. Tatsächlich hat sich Deutschlands Energiemix seit der Jahrtausendwende stark verändert. Der Anteil erneuerbarer Energien ist massiv gestiegen, während aktuell keine Kernkraftwerke mehr am Netz sind und der Anteil der Kohle weiter sinkt. Der jährliche CO2-Ausstoß konnte in Deutschland von 1990 bis 2023 von 12,8 auf 7,0 Tonnen pro Kopf gesenkt werden, wie Daten der Weltbank ergeben. Was in den 1970er Jahren als Projekt rebellischer Bürger:innen und kritischer Wissenschaftler:innen begann, entwickelte sich durch den schrittweisen Transfer von Ideen, Visionen und Konzepten zum großen Transformationsprojekt der „Energiewende“.

Gefahren des Klimawandels und Widerstände gegen die Energiewende

Dennoch gibt es heute vielfache Befürchtungen, es sei in Sachen Energiewende nichts bzw. viel zu wenig passiert. Das liegt zum einen an der rasanten Dynamik des Klimawandels und zum anderen an den wieder zunehmenden Widerständen gegen eine Transformation der Energieerzeugung. Die heutigen Diskussionen blicken vor allem in die Gegenwart und in die Zukunft, aus Sorge um die immer greifbarer werdenden Gefahren des Klimawandels. Dies ist sowohl verständlich als auch ein Grundcharakteristikum moderner Umweltdiskurse. Dabei mangelt es diesen Diskussionen oftmals an historischem Bewusstsein um das, was bereits erreicht wurde, und wie es erreicht wurde.

Gleichzeitig jedoch mahnt der Blick zurück, unter welchen Bedingungen Reformen ins Stocken kommen. Die Energiewende war und ist kein technischer Automatismus, sondern abhängig von gesellschaftlichem Bewusstsein, wissenschaftlicher Kritik, politischem Willen und konkretem Handeln. Damals wie heute gibt es große Widerstände gegen die Energiewende: unterschiedliche politische Grundüberzeugungen, wirtschaftliche Interessenkonflikte und die Beharrlichkeit kapitalintensiver Infrastrukturen.

Unter diesen Widerständen wurde die Energiewende in den 1970er Jahren eingeleitet und sie sind heute mitverantwortlich dafür, dass die Transformation des Energiesektors noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie es die Pariser Klimaziele bis 2030 erfordern. Die historischen Wurzeln und Pfadabhängigkeiten der Energiewende zu kennen, hilft dabei, heutige Entwicklungen und Herausforderungen besser zu verstehen.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

(Wieder-)Vereinigung, Wende, Umbruch – Wie sprechen wir über die Ereignisse von 1989/90?

Für die Ereignisse ab dem Herbst 1989 gibt es viele Begriffe, die kontrovers diskutiert wurden. Wie konnte sich der Wendebegriff durchsetzen?

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

Morgenröthe-Rautenkranz: Vom Propaganda-Ort zum modernen Raumfahrtmuseum

Sigmund Jähn war als erster Deutscher im All. Zu seinen Ehren ließ die DDR ein Raumfahrt-Museum in seinem Heimatdorf bauen. Doch der Mauerfall brachte das Museum vor große Herausforderungen.