Beitrag

2 Min.

4. September 2025

Digitaler Wandel: Wie der Computer unsere Arbeitswelt veränderte

Der Computer hat unsere Arbeitswelt und unseren Alltag grundlegend verändert. Kaum ein anderer Gegenstand prägt unsere Gegenwart so sehr. Was können wir aus der Geschichte des digitalen Wandels für die aktuelle Debatte um die Arbeit der Zukunft lernen?

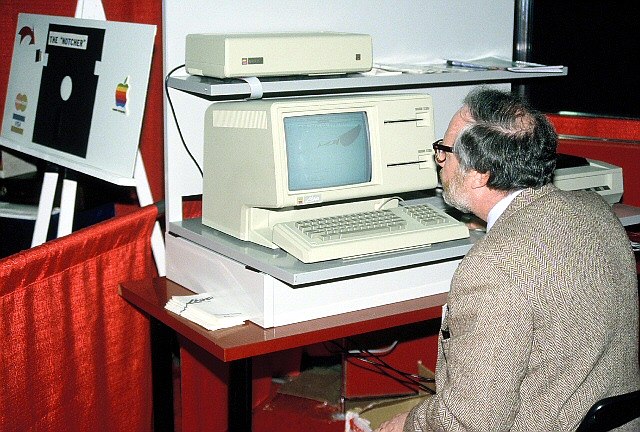

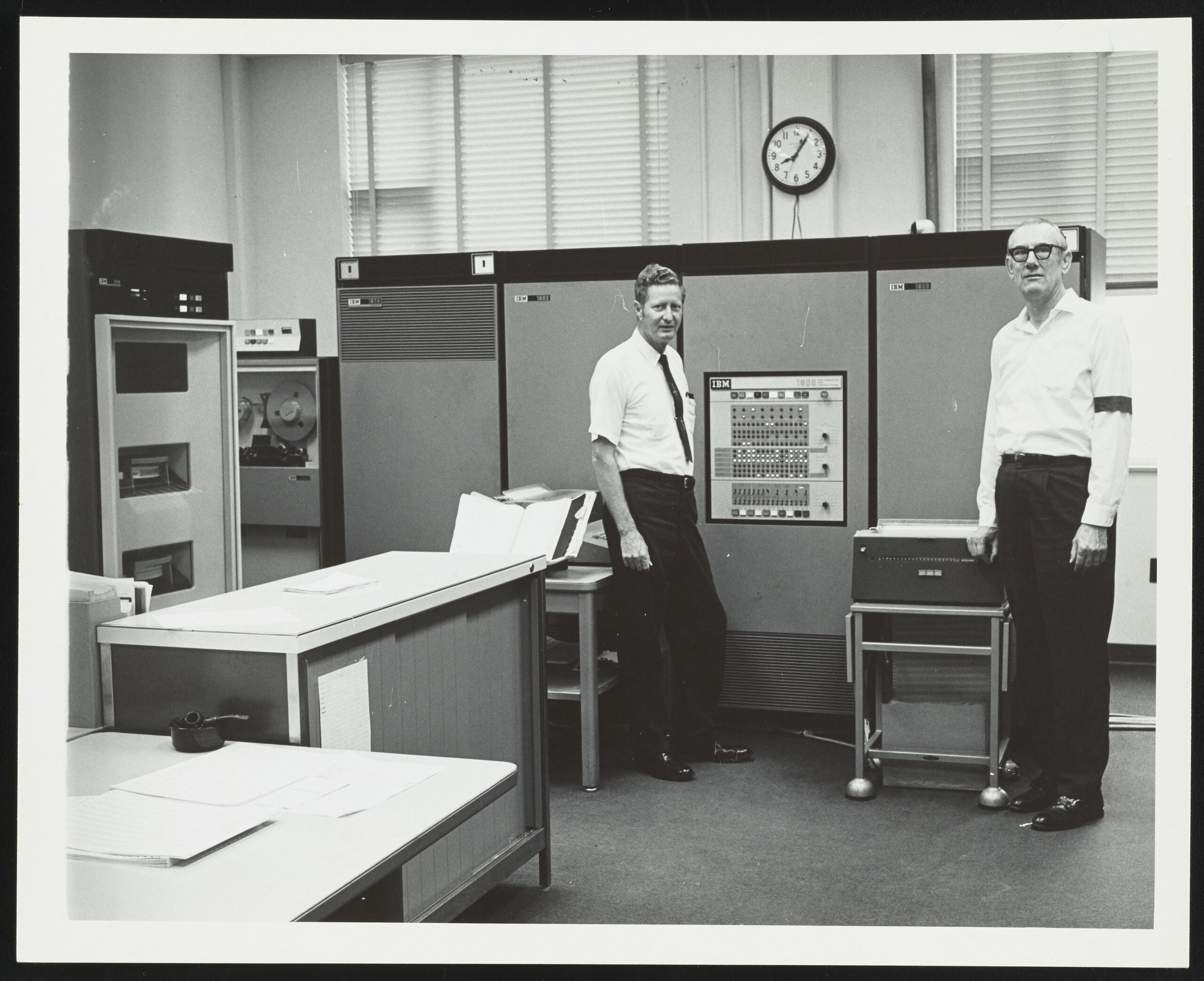

Als Computer noch riesige Apparate waren, mit tausenden Lochkarten als Datenspeicher, und Programmierer geheimnisumwobene „Menschen, die mit Maschinen sprechen“, wie es in Reader’s Digest zu lesen stand, lebte bereits vielerorts der Traum von den neuen, computergestützten Arbeitswelten. Visionen von papierlosen Büros und menschenleeren Fabriken gehörten zum Ende der 1950er Jahre zum Kanon zeitgenössischer Zukunftsvorstellungen, die sich zwischen Maschinenträumen und Automationsängsten bewegten.

In immer kürzeren Abständen kamen neue Erfindungen auf den Markt, durch die sich immer neue Mythen um den Computer zu rankten. Gerade die US-amerikanische Westküste avancierte so zu einem Zentrum der Inspiration. Im Silicon Valley war eine „Cyberkultur“ entstanden, die das emanzipative Potenzial der neuen Technik hervorhob, wie der US-Forscher Fred Turner von der Stanford University beschreibt. Ihnen erschien der Computer als Medium der Demokratisierung, insbesondere weil die Netzwerktechnik, die hinter dem Computer stand, einer breiten Masse Zugang zu Wissen und neuen sozialen „Gemeinschaften“ versprach. Dadurch erhofften sich Expert:innen einen Abbau gesellschaftlicher Hierarchien. Dennoch wurde der Computer, in den USA wie auch in Europa, stets durchaus kontrovers gesehen. Andere erblickten im Computer nämlich ein Werkzeug der Kontrolle und Überwachung.

Computer auf Arbeit: Hoffnungen und Ängste mit der neuen Technologie

Im Bereich der Arbeitswelten sahen viele die so genannten „Elektronengehirne“ als Rationalisierungsmaschinen, deren Einsatz primär dem Wunsch entsprang, den Menschen von repetitiven Tätigkeiten und schweren körperlichen Arbeiten zu entlasten. Der Computer als „Diener“ – wie er eindrücklich beschrieben wurde im Bestseller „Die Roboter sind unter uns“ aus dem Jahr 1952 – war eine ambivalente Figur. Zum einen versprach der Computer eine „Humanisierung der Arbeitswelt“, also dass die Arbeit für den Menschen durch die neue Technik abwechslungsreicher werde und zugleich weniger körperlich und geistig belastend wirke.

Zum anderen hatten viele Arbeitnehmer:innen Angst, durch den Computer ersetzt zu werden. Aus dieser Sorge entwickelte sich alsbald der Topos vom Computer als „Jobkiller“. Mit der Entwicklung des Mikrochips in den 1970er und 1980er Jahren wurden Computer kleiner und leichter, wodurch Nutzer:innen sie überall mitnehmen konnten. So wurde das Arbeiten flexibler, während die Lebens- und Arbeitswelten zusehends verschmolzen. Zudem wurden in dieser Zeit erste Roboter entwickelt, die Arbeitsschritte in der industriellen Fertigung übernehmen konnten. Dadurch stiegen die Arbeitslosenzahlen.

All diese Veränderungen trugen zur Entwicklung einer „digitalen Gesellschaft“ bei. Sie begleiteten auch die Kontroversen um Datenschutz und Privatsphäre. Im medial gehypten „Orwell-Jahr“ zogen viele Kritiker:innen, wie die Historiker Frank Bösch und Jürgen Danyel schreiben, Vergleiche zu George Orwells Buch „1984“, in dem eine dystopische totalitäre Überwachungs- und Kontrollgesellschaft beschrieben wird.

Betrachtet man die Automatisierungsdebatten der 1950er bis 1980er Jahre aus einer historischen Perspektive, wird deutlich, dass einige Argumente bereits in der ersten von nun mittlerweile vier industriellen Revolutionen angewandt wurden. All dies legt nahe, dass wir – wie schon im Fall der Debatten um den Einsatz von Computern – eher einen längeren evolutionären Wandel unserer Arbeits- und Lebenswelten in den Blick nehmen denn eine disruptive „Revolution“ durch den Computer.

Dieser Text ist Teil eines Beitrags und erschien zuerst im März 2024 in der Zeitschrift „Forschung & Lehre“. Für den vorliegenden Beitrag wurde er behutsam überarbeitet und aktualisiert.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

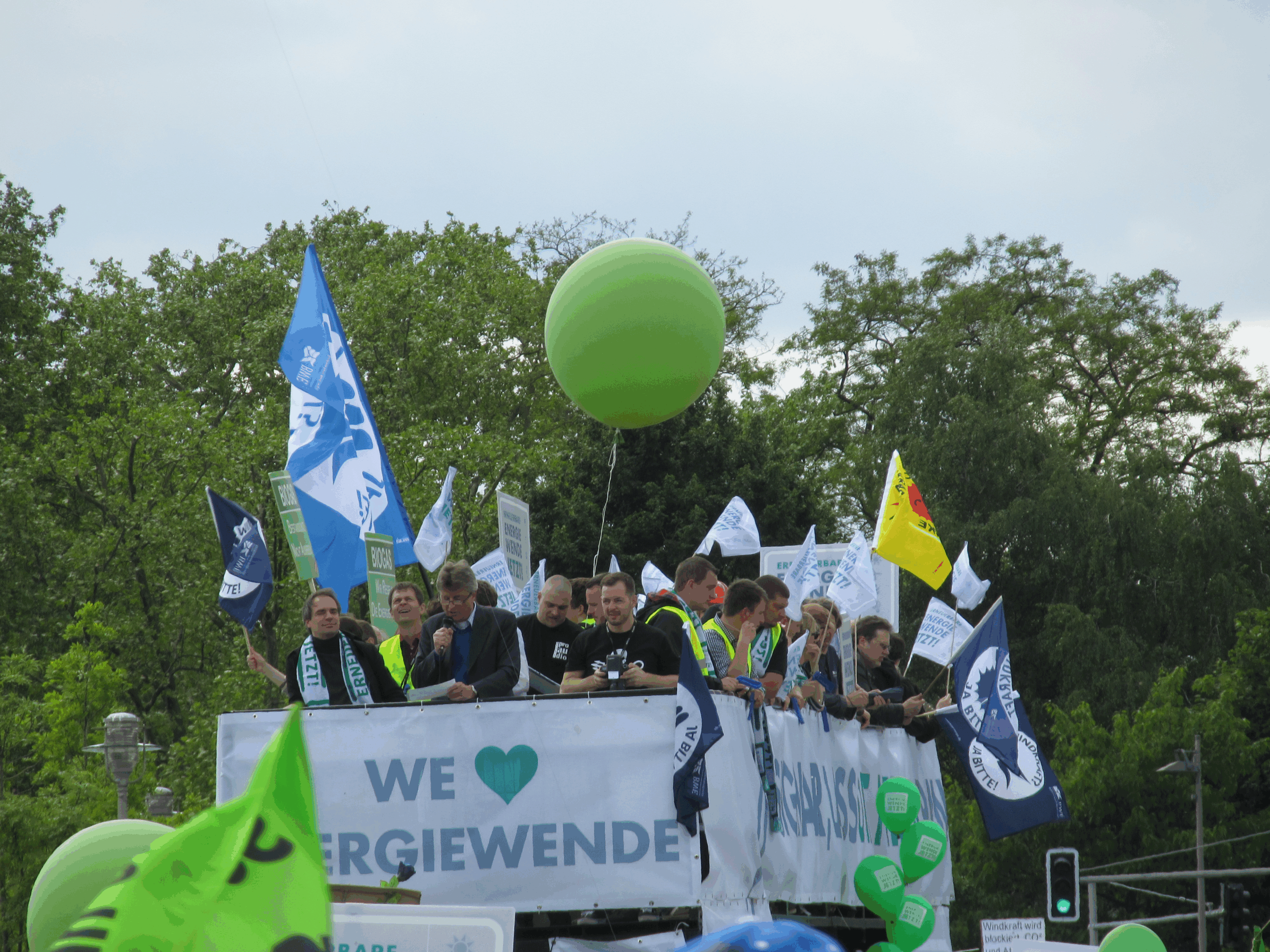

Älter als man glaubt – Eine kurze Geschichte der deutschen Energiewende

Die Energiewende ist älter als viele denken. Seit den 70ern gibt es Ideen, Bewegungen, Rückschläge in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik.

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

40 Jahre Schengener Abkommen

Am 14. Juni 1985 unterzeichneten die Staatssekretäre Frankreichs, Belgiens, Luxemburgs, der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung, die zur Schaffung eines Europas ohne Kontrollen an Binnengrenzen führen sollte. Sie trafen sich dafür in der kleinen luxemburgischen Gemeinde Schengen, nach der das Abkommen benannt wurde. 1995, zehn Jahre nach der Unterzeichnung, trat das Abkommen in Kraft. Heute umfasst der Schengen-Raum 29 Länder, darunter 25 der 27 EU-Mitgliedstaaten und alle vier Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation.