Mit der deutschen Wiedervereinigung wurde das Stadtbild von Berlin-Mitte maßgeblich verändert. Zentrale Gebäude, wie der Palast der Republik oder das Ahornblatt, die den Alltag und das Selbstverständnis der DDR-Bevölkerung prägten, wurden abgerissen. Auch die Bewohnerschaft hat sich teilweise verändert. Die Menschen, die in den Kiezen leben und lebten, waren Zeug:innen gesellschaftspolitischer, wirtschaftlicher, kultureller und stadtbaulicher Umbrüche. Wie haben sie die Transformationen seit 1989/90 erlebt? Wie haben sich die Kieze rund um die Stadtbibliothek verändert? Wer wohnt auf der Fischerinsel und im Nikolaiviertel?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, organisierte das Leibniz-Lab in Zusammenarbeit mit der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) ein Moving Lab in Berlin-Mitte. Mit der Veranstaltung wollten wir eine Plattform schaffen, wo die persönlichen Erfahrungen der lokalen Bevölkerung und unsere wissenschaftliche Expertise zusammenkommen können.

Im Fokus des Moving Labs lagen die Fischerinsel und das Nikolaiviertel, zwei besondere Kieze des damaligen Ost-Berlins. Die rund 40 Teilnehmenden konnten bei drei Rundgängen die beiden Viertel sowie das ehemalige Staatsratsgebäude erkunden und neue Seiten dieser drei bedeutsamen Orte kennenlernen. In einer kleinen Fotoausstellung und in mehreren Erzählcafés konnten die Teilnehmenden in Erinnerungen schwelgen, Erfahrungen austauschen und über die Veränderungen im Berliner Stadtbild diskutieren. Die Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskussion und der Frage, wie viel Ost-Berlin heute noch in Berlin-Mitte steckt.

Berliner Fischerinsel: ein unterschätzter Ort

Die Fischerinsel ist ein sehr alter Stadtteil, der bis zum zweiten Weltkrieg von kleinen Gassen und einem mittelalterlichen Charme geprägt war. Die Altbauten hatten den Krieg überstanden, doch zwischen 1967 und 1971 wurden sie abgerissen. Stattdessen ließ die damalige DDR-Regierung sechs Wohnhochhäuser mit je 21 Stockwerken bauen, die so bis heute bestehen. In die markanten Neubauten auf der Fischerinsel zogen in den 1970er Jahren neben kinderreichen Familien vor allem Kunstschaffende, Wissenschaftler:innen, Funktionäre und Diplomaten ein.

Während des Rundgangs wurde die Fischerinsel von vielen als unterschätzter Ort beschrieben: Von außen oft als karg und abweisend wahrgenommen, zeigte sie sich beim Rundgang überraschend lebendig und nachbarschaftlich. Besonders hervorgehoben wurde das Kreativhaus als kultureller und sozialer Ankerpunkt. Viele der heutigen Bewohnerschaft, so wurde deutlich, schätzen das gute Miteinander – auch wenn historische Spuren kaum sichtbar sind. Kritik gab es daran, dass es kaum Hinweise auf die bewegte Geschichte des Ortes gibt.

In den Erfahrungen der Menschen, die auf der Fischerinsel leb(t)en, stand die Wohnbiografie im Vordergrund. Mehrere Bewohnerinnen berichteten von ihrem Aufwachsen im Hochhaus, vom sozialen Miteinander und vom Schmerz über den Abriss identitätsstiftender Orte wie dem Ahornblatt. Deutlich wurde auch der Wandel der Bewohnerschaft, die neben alt Eingesessenen auch durch Zuzug und internationale Lebensgeschichten geprägt ist. Ein Teilnehmer, der seit wenigen Jahren dort lebt, schilderte seine positive Erfahrung mit dem Kreativhaus und betonte die Bedeutung nachbarschaftlicher Netzwerke für das Ankommen in Berlin.

Nikolaiviertel: Mehr als ein Touri-Hotspot

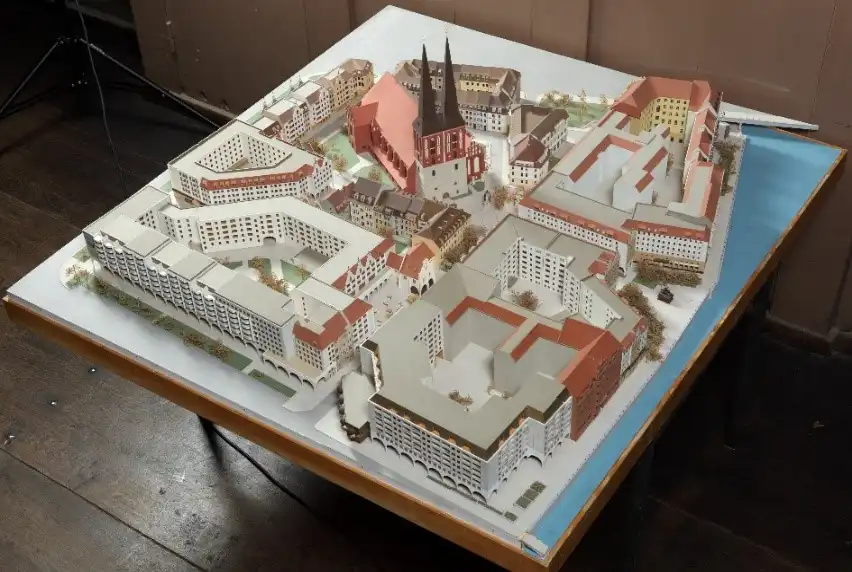

Die Geschichte des Nikolaiviertels ist genauso alt wie die der Fischerinsel, seine historische Altbausubstanz wurde allerdings 1944 fast vollständig zerstört. Dennoch hat das Nikolaiviertel heute einen mittelalterlichen Charme. Das liegt daran, dass die DDR-Regierung entschied, das Nikolaiviertel im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 750. Stadtjubiläum Berlins von 1981 bis 1987 zu rekonstruieren. Die Mehrzahl der so entstandenen Gebäude ist dabei nicht originalgetreu wiederaufgebaut worden, sondern besteht aus neuen Plattenbauten mit historischen Fassaden.

Der Rundgang durch das Nikolaiviertel beschäftigte sich vor allem mit dessen langer Stadtgeschichte vom Mittelalter bis zum DDR-Wiederaufbau in den 1980ern. In diesem Rahmen diskutierten die Teilnehmenden, wie man eine Stadt menschengerecht gestalten könnte – wie es beispielsweise die europäische Stadt vorsieht, statt rein profitorientierter Planung. Das Nikolaiviertel wird oft als Touristenattraktion belächelt – doch viele der Anwesenden empfinden den Kiez als echtes Zuhause, wie sie mitteilten. In diesem Sinne kritisierten viele Teilnehmer:innen, wie wenig die lokale Bevölkerung in die Berliner Stadtplanung einbezogen wird.

Auch die nahe gelegene ZLB wurde als Ort der Begegnung und der gelebten Nachbarschaft gewürdigt. Im Sommer 2024 schlug der derzeitige Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) vor, die ZLB sowie ihren Zweitstandort in Berlin-Kreuzberg zusammen zu legen in das ehemalige Kaufhaus Galerie Lafayette auf der Friedrichstraße. Wo bis Juli 2024 noch Luxusartikel verkauft worden, sollen die Berliner:innen künftig Bücher, Zeitschriften und DVDs ausleihen können.

Doch die Idee stößt bei den Anwohner:innen auf Unmut. Einige Teilnehmer:innen kritisierten unter anderem den möglichen Verlust identitätsstiftender Gebäude wie der ZLB und der Amerika-Gedenkbibliothek, die die USA nach dem zweiten Weltkrieg an West-Berlin schenkte. Die Anwesenden beklagten, dass die Stadt Berlin sich zwar weiterentwickle, dabei aber ihre eigene Geschichte vergesse.

Staatsratsgebäude: Ehemaliges Zentrum des DDR-Regimes

Das Staatsratsgebäude, heute Sitz einer internationalen Managementschule, wurde als Ort der Widersprüche erlebbar: früher Sitz des höchsten DDR-Gremiums, heute Symbol für Globalisierung und Exklusivität. Das Gespräch vor Ort entwickelte sich rasch zu einer lebhaften Auseinandersetzung über das DDR-Eingabewesen, persönliche Erfahrungen mit der politischen Teilhabe in der DDR – und die Frage, wie Mitbestimmung heute erlebt wird.

Im Erzählcafé zum Staatsratsgebäude dominierte das Thema DDR-Geschichte. Vielfach wurde Bedauern über den Abriss zentraler Bauwerke wie dem Palast der Republik geäußert. Dieser sei weit über seine architektonische Bedeutung hinaus Teil einer kollektiven Erinnerung und Identität gewesen. Ein häufig geäußerter Vorwurf: Die Entscheidungen seien ohne echte Bürgerbeteiligung gefallen – ein Muster, das sich aus Sicht vieler bis heute fortsetzt. Auch Fragen nach Berliner Identität und einem besseren Umgang mit der Vergangenheit zogen sich durch die Gespräche.

Mut zur sozialistischen Architektur

Berlin ist als Metropole ständig im Wandel: gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich und städtebaulich. Vor allem die frühere Teilung und die Umbrüche und Veränderungen, die mit der Friedlichen Revolution und der deutschen Vereinigung einhergingen, hinterließen unzählige Spuren und prägen die Stadt bis heute. Diese Aspekte wurden in der Abschlussdiskussion deutlich: Harald Engler warb für eine differenzierte Sicht auf Abrissentscheidungen der 1990er Jahre – sie seien teils aus dem damaligen Zeitgeist, teils aus politischer Agenda getroffen worden. Engler forscht am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung seit Jahren zur Bau- und Planungsgeschichte der DDR.

Judith Prokasky vom Humboldt Forum und Ines Hahn vom Stadtmuseum Berlin plädierten für einen offeneren Umgang mit DDR-Architektur und -Alltagsgeschichte. Dimitri Hegemann, Mitglied der Clubcommission Berlin, erinnerte an das kulturelle Potenzial, das oft in vermeintlich „nutzlosen“ Orten stecke. 1991 gründete Hegemann den berühmten Techno-Club Tresor in der Leipziger Straße, die entlang der Berliner Mauer verlief. Sowohl vor der Wende als auch in den Neunzigerjahren war das ehemalige Grenzgebiet ein kaum genutzter Raum, der viele Möglichkeiten bot.

_

Das Moving Lab fand am 09.04.2025 in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin statt und war eine Kooperation der ZLB und dem Leibniz-Lab Gesellschaftliche Umbrüche und Transformationen.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

Abschied von der Russeninsel: Wie der Abzug militärischer Truppen einen Ort prägt

Wenn von großen Militärstützpunkten in Deutschland die Rede ist, denken viele an Ramstein – kaum jemand denkt an Küstrin-Kietz, ein Dorf an der deutsch-polnischen Grenze. Auch hier prägte militärische Präsenz das Leben mehrerer Generationen - bis die Truppen nach der Wende abgezogen wurden und der Ort in Vergessenheit geriet.

Neue Geschichte gesucht – Wie eine Kleinstadt sich selbst neu erfindet

Fast 300 Jahre lang war Lauchhammer Braunkohle- und Industriestandort. 1991 wurde der Betrieb eingestellt. Tausende Menschen verloren ihre Arbeit und die Stadt ihre Identität. Wie kann sie sich neu erfinden?

Stille Giganten auf letzter Fahrt

Wie und wo endet das Leben von Schiffen? Bisher still an südostasiatischen Stränden. Die DSM-Wissenschaftlerin Anja Binkofski erforscht, welche Chancen ein modernes und nachhaltiges Schiffsrecycling in Norddeutschland bieten könnte. Die Hongkong-Konvention, deren Inkrafttreten am 26. Juni 2025 im Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) / Leibniz-Institut für Maritime Geschichte feierlich begangen wird, verspricht weltweit nachhaltigere Bedingungen des Schiffsrecyclings.