Beitrag

3 Min.

16. Juni 2025

Propaganda in der Pixel-Welt: Wie rechtsextreme Gruppen die Demokratie in Videospielen gefährden

In dem Online-Spiel Roblox können Nutzer:innen neue Welten erschaffen und gemeinsam erleben. Kinder und Jugendliche können dort kreativ sein und neue Kontakte knüpfen – doch anti-demokratische Kräfte nutzen das Spiel ebenfalls.

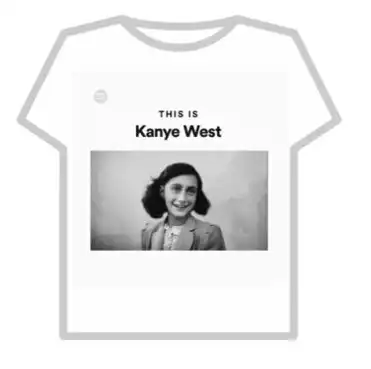

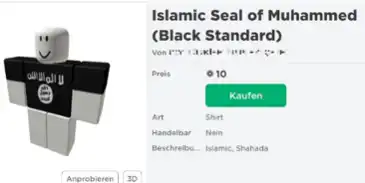

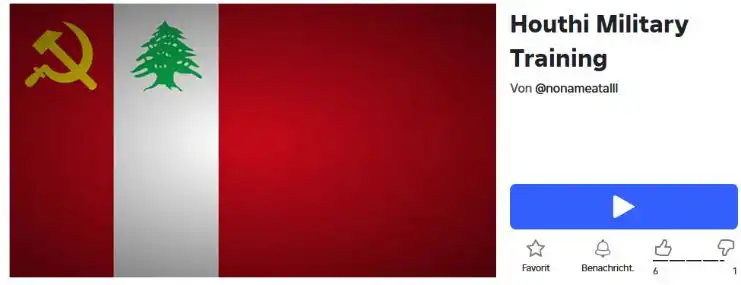

“Hauptquartier des deutschen Reiches” nennt sich die Gruppe, bebildert mit schwarz-rot-weißer Flagge. Nebenan nachgebaute digitale Konzentrationslager, Gaskammern, ein “Staat” nur für weiße Menschen. Dutzende Profile mit Anspielungen auf Hitler und NS-Symbolik. In einem anderen Bereich, ein digitales Kalifat, eine Spielfigur, deren T-Shirt ein IS-Emblem ziert und Einladungen, Amokläufe und Terroranschläge nachzuspielen.

Was klingt wie Inhalte aus dem Darknet ist in Wahrheit öffentlich zugängliches Material auf der Spieleplattform Roblox, auf der Spielinhalte in Lego-Optik erstellt und mit anderen geteilt werden können. Besonders problematisch dabei: 60% aller Roblox Nutzer*innen sind Minderjährige unter 16 Jahren, 20% von ihnen sind jünger als neun Jahre.

Antidemokratische Inhalte im Gaming

Seit Jahrzehnten boomen Videospiele und digitale Gaming-Plattformen, auf denen sich inzwischen mehrere hundert Millionen Menschen tummeln. Auf Roblox treffen sich täglich 86 Mio. Nutzer:innen. Auf anderen Gaming Plattformen sind es noch mehr, beispielsweise auf Steam (fast 670 Mio. registrierte Accounts) oder Discord (560 Mio. registrierte Accounts).

Schon lange wird hier nicht nur gespielt. Gaming-Plattformen sind wichtiger Bestandteil digitaler Kommunikation und werden zum Austausch über eine Vielzahl an Themen genutzt. Dazu gehören Alltags- und Lifestyle-Themen ebenso wie politische Inhalte und gesellschaftliche Debatten.

Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Nutzer:innen niemals über digitale Kalifate oder Konzentrationslager stolpert, so sind die oben genannten Beispiele keinesfalls Einzelfälle. Extremistische Akteure aus dem rechten wie dem islamistischen Spektrum haben das Potenzial digitaler Gaming-Räume zur Verbreitung ihrer Inhalte erkannt und sind inzwischen überall im Gaming aktiv: Sie produzieren eigene Propaganda-Spiele, instrumentalisieren kommerzielle Spiele, sprechen Nutzer:innen in Chats an, nutzen Aufnahmen aus populären Videospielen in Propaganda-Videos und verbreiten ihre Ideologie über Gaming-Plattformen.

Das RadiGaMe Projekt

Letzteres steht im Fokus des interdisziplinären RadiGaMe Projektes (Radikalisierung auf Gaming-Plattformen und Messenger Services), in dem ein Verbund aus Forschenden, Sicherheitsbehörden, zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Tech-Branche die extremistischen Aktivitäten auf Gaming-Plattformen analysiert. Außerdem untersucht der Verbund Ansätze für die Radikalisierungsprävention im Gaming-Bereich.

„Anti-demokratische Akteure instrumentalisieren neue Kommunikationsräume wie Gaming-Plattformen sofort zur Verbreitung ihrer Inhalte, während demokratische Stimmen immer noch vornehmlich in klassischen sozialen Medien wie Facebook vertreten sind. „

– Linda Schlegel, PRIF

Wir erforschen beispielsweise, welche Arten von Propaganda geteilt werden, wie Nutzer:innen über diese Inhalte diskutieren und welche Chancen sich hier für digitale Präventionsarbeit bieten. Dabei zeigt sich, dass sich die Themen extremistischer Propaganda in digitalen Gaming-Räumen nur wenig von Propaganda in anderen Formaten unterscheiden.

Doch die Präsentation dieser Inhalte ist oft geschickt an die Gegebenheiten der Plattform angepasst und nimmt, beispielsweise, die Form von Spielfiguren, Memes mit Bezug zu Videospielen, oder gar spielbaren Versionen der eigenen Weltanschauung, z.B. einer ‘utopischen’ Welt ohne nicht-weiße Menschen, an.

Wir grenzen uns in der Forschung explizit von der sogenannten “Killerspieldebatte” der 1990er Jahre ab. Gaming an sich ist nicht problematisch und hat sogar nachweislich viele positive Auswirkungen auf die Spielenden. Vielmehr instrumentalisieren extremistische Akteure den Gaming-Bereich aufgrund seiner Popularität und Anziehungskraft in ähnlicher Art und Weise, wie sie auch Musik, Video-Plattformen und soziale Medien wie Instagram für ihre Zwecke missbrauchen.

Demokratie unter Druck

Diese anti-demokratischen Beeinflussungsversuche in digitalen Gaming-Räumen stehen symptomatisch für eine größere gesellschaftliche Transformation. Getrieben durch die voranschreitende Digitalisierung und die Verlagerung gesellschaftlicher Diskurse in die Online-Welt verschieben sich auch politische Prozesse. Der steigende Einfluss digitaler Diskurse auf politische und soziale Debatten setzt die Demokratie zunehmend unter Druck. Denn digitale Diskussionen verbleiben nicht im Internet. Sie lenken die öffentliche Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, formen Meinungsbildungsprozesse, schwappen über in realweltliche politische Debatten und nehmen in letzter Konsequenz somit Einfluss auf politische Realitäten wie Wahlergebnisse. Deswegen wird Politik nun auch online ‘gemacht’ und politische Akteure präsentieren sich verstärkt im digitalen Raum.

Doch digitale Plattformen sind schnelllebig. Online verlagert und verändert sich die Kommunikation in einem nie dagewesenen Tempo. Anti-demokratische Akteure nutzen dies aus und instrumentalisieren neue Kommunikationsräume wie die oben beschriebenen Gaming-Plattformen sofort zur Verbreitung ihrer Inhalte, während demokratische Stimmen immer noch vornehmlich in klassischen sozialen Medien wie Facebook vertreten sind. So entsteht ein Ungleichgewicht, durch das wichtige digitale Räume wie Roblox, Steam und andere Gaming-Plattformen von extremistischen Akteuren ausgenutzt werden können.

„Das übergeordnete Ziel ist daher, zu überlegen, wie Gaming-Plattformen einen positiven Beitrag zur Extremismusprävention leisten und demokratische Stimmen in diesen digitalen Räumen gestärkt werden können. „

– Linda Schlegel, PRIF

Betrachtet man die Popularität dieser Plattformen und die teilweise sehr junge Nutzer:innen, ist klar, warum extremistische Einflussnahme in Gaming-Räumen eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Denn unter anderem hier formen die Kinder und Jugendlichen von heute ihre politischen Ansichten von morgen. Sind diese geprägt von extremistischen Narrativen, Hass und antidemokratischen Einflüssen, könnte dies gesellschaftliche Diskurse und politische Prozesse negativ prägen und unsere Demokratie zukünftig vor noch größere Herausforderungen stellen.

Präventiv gegen digitale Propaganda: RadiGaMe untersucht Gegenmaßnahmen

Das RadiGaMe Projekt hilft dabei, die Verbreitung von Propaganda in digitalen Gaming-Räumen besser zu verstehen, um Strategien für effektive Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Dabei geht es nicht nur um die Bekämpfung durch Löschungen oder Moderation. Solche reaktiven Maßnahmen sind wichtig, aber niemals ausreichend, um wirkliche Veränderungen zu bewirken.

Das übergeordnete Ziel ist daher, neue Wege zu finden wie Gaming-Inhalte und Gaming-Räume einen positiven Beitrag zur Extremismusprävention leisten und demokratische Stimmen in diesen digitalen Räumen gestärkt werden können. Dies ist absolut notwendig, denn eines ist inzwischen klar: Mit voranschreitender Digitalisierung werden Online-Diskurse an Einfluss und Wichtigkeit weiter zunehmen.

Ein Zurückdrehen dieser Entwicklungen ist nahezu ausgeschlossen. Unsere Gesellschaft und unsere Politik werden auch in Zukunft durch digitale Inhalte beeinflusst werden – insbesondere auf Plattformen mit vielen jungen Nutzer:innen. Es ist daher unabdingbar, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt und unsere Demokratie auch in der digitalen Welt verteidigt und aufrechterhalten werden.

Das RadiGaMe Projekt ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziertes Verbundprojekt, das von 2023-2026 extremistische Aktivitäten auf Gaming-Plattformen und Messenger-Diensten untersucht.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

Sicherheit in Zahlen? Ein Beipackzettel für Meinungsumfragen zu Außen- und Sicherheitspolitik

Was können Umfragedaten in außen- und sicherheitspolitischen Debatten leisten? Wo liegen die Grenzen der Meinungsforschung?

Wofür nutzen Menschen ChatGPT und Co?

Generative KI wie Chat GPT verändert die Art, wie wir uns informieren. Forschende aus Hamburg haben herausgefunden, wer Chatbots besonders oft nutzt und wer sich damit über politische Themen informiert.

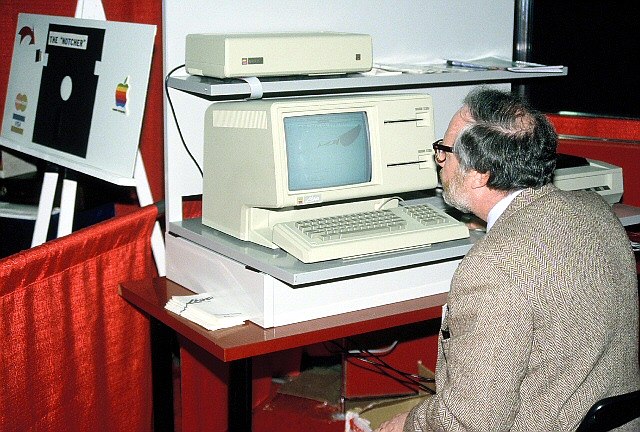

Digitaler Wandel: Wie der Computer unsere Arbeitswelt veränderte

Als Computer noch riesige Apparate waren, mit tausenden Lochkarten als Datenspeicher, und Programmierer geheimnisumwobene „Menschen, die mit Maschinen sprechen“, wie es in Reader’s Digest zu lesen stand, lebte bereits vielerorts der Traum von den neuen, computergestützten Arbeitswelten. Visionen von papierlosen Büros und menschenleeren Fabriken gehörten zum Ende der 1950er Jahre zum Kanon zeitgenössischer Zukunftsvorstellungen, die […]