Beitrag

3 Min.

15. September 2025

Wie der Computer globale Abhängigkeiten und Ungleichheiten verstärkt

Mit dem Computer hofften Forschende, globale Ungleichheiten zu beenden. Doch die Realität sieht für viele Menschen im Globalen Süden anders aus.

Schon in der Geburtsphase des digitalen Zeitalters waren Computerhersteller wie IBM zu „Global Playern“ geworden. Neben dem Vertrieb und der Wartung der Rechner gehörten in den 1950er Jahren auch hardwarenahe Dienste, Marketing und Beratung zu den Konzernaktivitäten. Um 1970 veränderten die Entwicklung des Mikrochips und die Ausbreitung der Netzwerktechnik das Arbeiten rund um den Globus.

Durch den Mikrochip sollte die Hardware in den nächsten Jahrzehnten auf Miniaturgröße schrumpfen, wodurch Computer kleiner, leichter, mobiler und günstiger wurden. So drang der Computer allmählich in den Alltag vieler Menschen vor. In den 1980er und 1990er Jahren standen bereits vielerorts kleinere Computer im heimischen Wohnzimmer; auch gab es erste Experimente im „Home-Office“ zu arbeiten. Möglich wurde dies durch neue Netzwerke zwischen Computern – noch vor dem Siegeszug des heutigen Internets. Dadurch konnten Unternehmen ihre Arbeitsabläufe global aufteilen und koordinieren.

Die Computerisierung ermöglichte eine neue Form der globalen Steuerung und Vernetzung von Arbeits- und Produktionsprozessen. Durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bewegten sich Menschen und Waren schneller und mehr über Grenzen hinweg. Ebenso nahm die globale Zirkulation von Ideen zu. Mit der Jahrtausendwende brach sich eine bis heute vielerorts nachklingende Euphorie um die Ausbildung neuer digitaler Ökonomien und global vernetzter Arbeitsmärkte Bahn.

Computer weckte Hoffnungen auf gleiche Chancen für alle

Um das Jahr 2000 herum banden sich große Erwartungen an die Auslagerung von Arbeitsprozessen, die Mobilisierung von Expertise und die neue, digitale Vernetzung von Arbeitsmärkten. Das Credo der Stunde lautete „Being digital“, wie der US-Informatiker und MIT-Professor Nicholas Negroponte formulierte. Optimistische Prognosen wie die des New York Times-Journalisten Thomas L. Friedman proklamierten, dass die beschleunigte Vernetzung durch digitale Technologien, allen voran durch das World Wide Web, den Globus „flach“ werden lasse – inklusive homogener Arbeitsbedingungen, Chancen und Löhne. Doch zeitigte der digitale Wandel, gerade in globaler Perspektive, zugleich auch neue digitale Ungleichheiten und Risikokaskaden.

Die Prognose einer Einebnung globaler Hierarchien und Ungleichheiten im Zuge der Digitalisierung wich nun rasch neuerlicher Skepsis. Immerhin blieben digitale Gräben zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden vielerorts auch weiter bestehen. In der Rückschau sind die emanzipatorischen Versprechen, die die vielgestaltigen Wege ins digitale Zeitalter grundierten, daher durchaus kritisch zu bewerten.

Der Computer befeuert ein globales Ringen um digitale Unabhängigkeit

So erwies sich das Ringen um „digitale Unabhängigkeit“ als bis heute hochgradig ambivalenter Prozess. Einerseits verlagerten viele Länder des Globalen Nordens ihre Hard- und Softwareentwicklung in ärmere Länder des Globalen Südens aus, vor allem nach Indien. Das Land avancierte so in den 1990er Jahren zu einem Zentrum des globalen IT-Outsourcings und konnte wirtschaftlich aufsteigen und neue Chancen nutzen, um sich unabhängig zu machen.

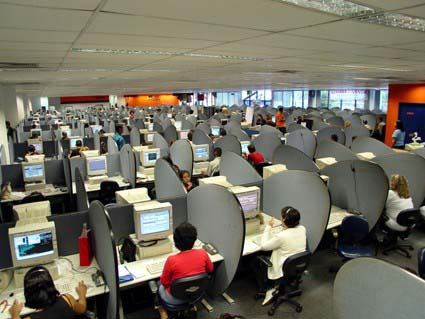

Andererseits arbeiteten die Menschen häufig unter schwierigen Bedingungen in sogenannten Sweatshops: Fabriken mit langen Arbeitszeiten, niedrigem Lohn und oftmals ohne ausreichenden Arbeitsschutz. Die Länder des Globalen Südens trieben zwar die Produktion voran, profitierten aber häufig weniger von den Gewinnen und der technologischen Wertschöpfung. Versuche, sich unabhängig zu machen, wurden von den Ländern des Globalen Nordens erschwert. Bereits zeitgenössisch wurde so von einem neuen „elektronischen Kolonialismus“ gesprochen. Heute arbeiten viele „Geisterarbeiter“ des neuen, digitalen Kapitalismus im Globalen Süden: sie trainieren Künstliche Intelligenz und moderieren soziale Medien, und schaffen zugleich die materielle Basis unserer Technik, indem sie seltene Erden in Minen abbauen.

Zugleich benötigen die expandierenden digitalen Computer- und Kommunikationstechnologien, allen voran Endgeräte und Netzwerke, einen erheblichen Energiebedarf. Gerade in den letzten Jahren wurde dieser Bedarf hinter der wolkigen Metaphorik der überall zugänglichen, vermeintlich immateriellen „Cloud“ verborgen. Doch auch diese Cloud und ihre Server-Farmen bilden eine Fabrik, wie der US-Historiker Nathan Ensmenger treffend schreibt. Damit sie im regulären 24/7-Betrieb bestehen können, benötigen wir auch weiter Ressourcen, das heißt Energie – und Menschen.

Dieser Text ist Teil eines Beitrags und erschien zuerst im März 2024 in der Zeitschrift „Forschung & Lehre“. Für den vorliegenden Beitrag wurde er behutsam überarbeitet und aktualisiert.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

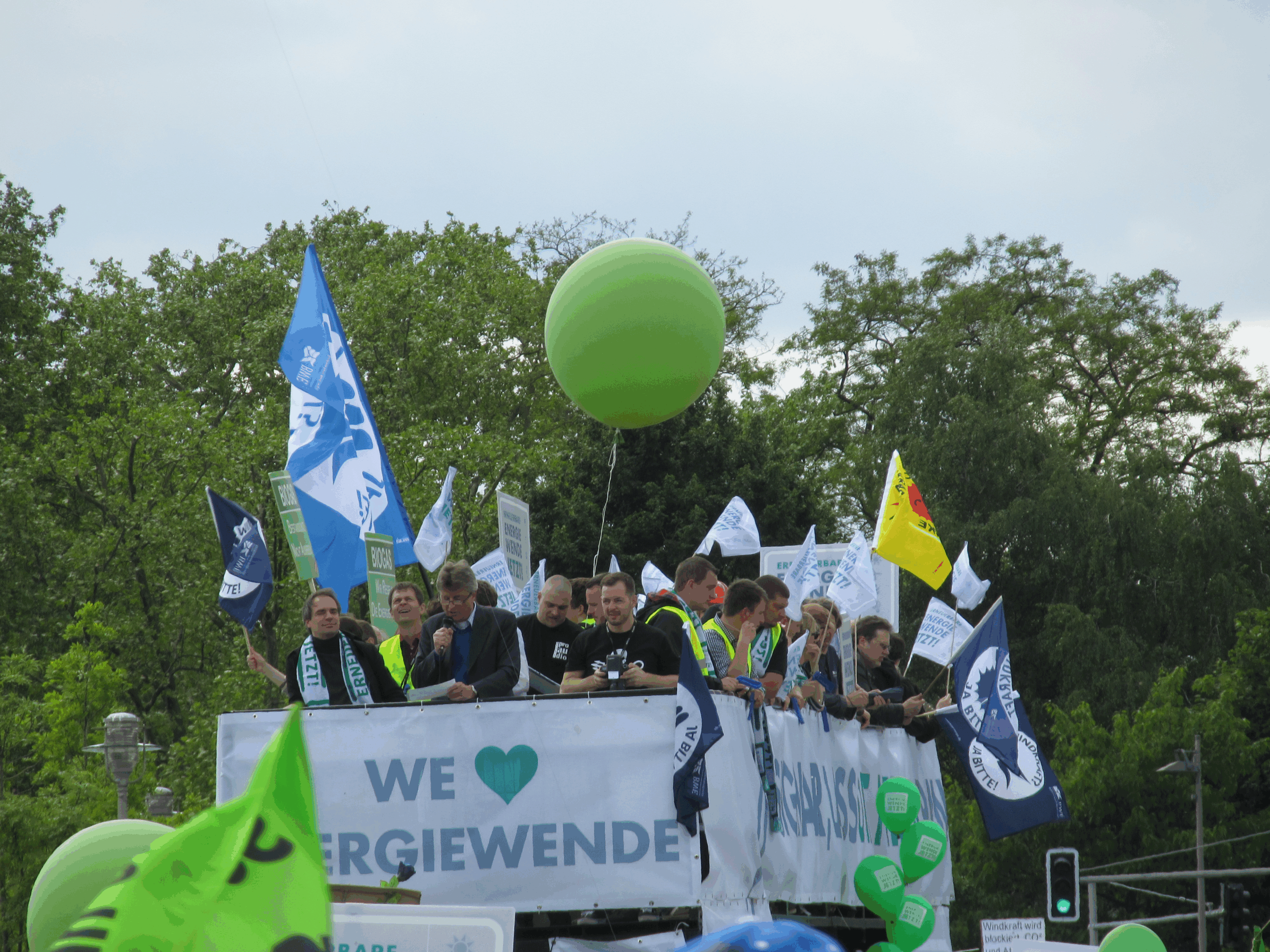

Älter als man glaubt – Eine kurze Geschichte der deutschen Energiewende

Die Energiewende ist älter als viele denken. Seit den 70ern gibt es Ideen, Bewegungen, Rückschläge in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik.

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

40 Jahre Schengener Abkommen

Am 14. Juni 1985 unterzeichneten die Staatssekretäre Frankreichs, Belgiens, Luxemburgs, der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung, die zur Schaffung eines Europas ohne Kontrollen an Binnengrenzen führen sollte. Sie trafen sich dafür in der kleinen luxemburgischen Gemeinde Schengen, nach der das Abkommen benannt wurde. 1995, zehn Jahre nach der Unterzeichnung, trat das Abkommen in Kraft. Heute umfasst der Schengen-Raum 29 Länder, darunter 25 der 27 EU-Mitgliedstaaten und alle vier Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation.