Beitrag

2 Min.

2. September 2025

Home-Office in der Kontroverse: Zwischen mehr Freiheit und mehr Care Work

Das Arbeiten von zu Hause ist keine neue Erfindung: Schon in den 1970er Jahren wurde das "Tele-Pendeln" als Alternative zur täglichen Büroanwesenheit entwickelt. Doch die Idee wurde kontrovers diskutiert - insbesondere Frauen könnten darunter leiden.

Die Idee des Arbeitens von zu Hause aus existiert nicht erst seit der Coronapandemie. Bereits im Juli 1973 hatte der ehemalige Raketeningenieur Jack Nilles mit einer Forschergruppe der University of Southern California in Los Angeles die Idee des „Telependelns“ als ökonomische und ökologische Alternative zur täglichen Anreise ins Büro. Die Idee kam ihm unter dem Eindruck der ersten Ölkrise, bei der die Ölpreise binnen weniger Tage um ein Vierfaches anstiegen wegen politischer Konflikte. Wer von zu Hause aus arbeitet, spart Benzin und somit Geld, weil er auf die Fahrt ins Büro verzichtet.

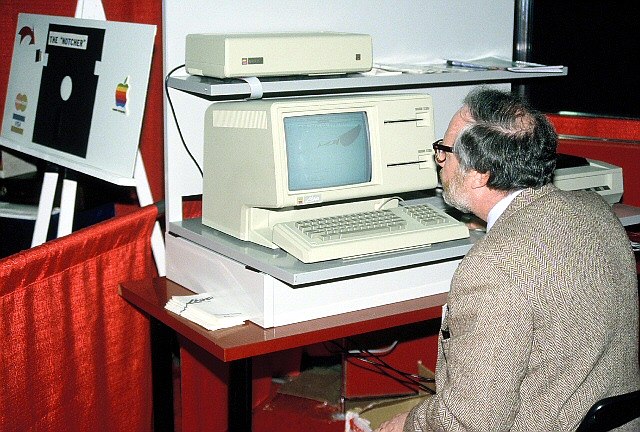

Doch den eigentlichen Grundstein für die Idee des Home-Office legte nicht der Ölpreisschock, sondern die Entwicklung der Computertechnik. Der Hochleistungsrechner und seine digitalen Netzwerke versprachen neue Formen des dezentralen Arbeitens, allen voran des Arbeitens von zuhause aus.

Mit dem Computer begann eine breitere gesellschaftliche Diskussion um die „Zukunft der Arbeit“, vor allem um eine „Flexibilisierung“ der Arbeitswelten. Dabei spielte die „Telearbeit“ eine zentrale Rolle. Zukunftsforscher:innen wie Alvin und Heidi Toffler aus den USA propagierten nun das Zeitalter kleiner „electronic cottages“ (deutsch: „elektronische Häuschen“), in denen Leben und Arbeiten eine Einheit bildeten. Auch in der Bundesrepublik gab es zur Mitte der 1980er Jahre erste Modellversuche, computergestützte Heimarbeitsplätze einzurichten.

Home-Office und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

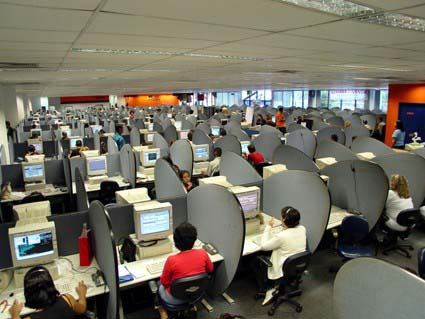

Dabei avancierten die Telearbeitsexperimente schnell zum Politikum. Diskussionen über die Weiterentwicklung der Arbeitswelt drehten sich vor allem darum, wie man Bürotätigkeiten stärker rationalisieren könnte. Das betraf insbesondere Routinetätigkeiten im Bereich der Sekretariats- und Schreibarbeiten, die zur damaligen Zeit mehrheitlich von Frauen verrichtet wurden.

In den Augen der christlich-liberalen Regierung aus Union und FDP sowie der Arbeitgeberverbände bot die „Telearbeit“ die Chance, Karriere und Care Work zu vereinbaren. Kritiker:innen – allen voran Gewerkschaften – befürchteten hingegen, dass sich mit der Telearbeit überkommene Familien- und Geschlechtermodelle verfestigten würden: Die Frau arbeitet von zu Hause und hat mehr Zeit für Haushalt und Kinder.

Die Kritiker:innen sahen in der „elektronischen Heimarbeit“ in erster Linie ein Werkzeug, um die Grenzen zwischen Arbeit, Haushalt und Freizeit verschwimmen zu lassen und um die Leistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verstärkt zu kontrollieren.

Corona-Pandemie machte Home-Office zum Standard

Doch anders als es die hitzigen Debatten vermuten ließen, blieb das Versprechen vom mobilen Arbeiten lange Jahre ein Papiertiger. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts beanspruchten nur wenige Unternehmen die neuen Möglichkeiten des „Home Office“ – obwohl immer mehr Menschen den Computer im Alltag nutzten, wodurch das Telearbeiten sein schlechtes Image alsbald verlor. Nun waren es zunehmend die mehrheitlich männlichen, besser bezahlten und hoch ausgebildeten leitenden Angestellten und Manager, die aus dem Versprechen des Telearbeitens Kapital schlugen.

Umso stärker erwies sich die Corona-Pandemie 2020 schließlich als Zäsur. Binnen weniger Wochen wurde in vielen Branchen die computergestützte Arbeit ins Homeoffice verlagert und vorübergehend zum Standard erhoben. Kaum jemand ging ins Büro. Stattdessen trafen sich Kolleg:innen über digitale (Video-)Kommunikationstools wie Zoom, MS Teams oder BigBlueButton für Absprachen und Konferenzen online.

Ob sich daraus ein nachhaltiger Trend entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Derzeit ermöglichen 80 Prozent aller Unternehmen in der Informationswirtschaft und etwa jedes zweite Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe ihren Beschäftigten mindestens einen Homeoffice-Tag pro Woche, wie eine aktuelle Umfrage des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ergab. Knapp jedes dritte Unternehmen plane, ihre Homeoffice-Möglichkeiten auszubauen. Jedoch sehen viele Unternehmen laut der Umfrage auch Nachteile in der Arbeit von zu Hause. 41 Prozent sehen negative Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit. Rund zwei Drittel aller befragten Unternehmen gaben zudem an, dass die interne Kommunikation und Teamarbeit darunter leide.

Dieser Text ist Teil eines Beitrags und erschien zuerst im März 2024 in der Zeitschrift „Forschung & Lehre“. Für den vorliegenden Beitrag wurde er behutsam überarbeitet und aktualisiert.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

Digitaler Wandel: Wie der Computer unsere Arbeitswelt veränderte

Als Computer noch riesige Apparate waren, mit tausenden Lochkarten als Datenspeicher, und Programmierer geheimnisumwobene „Menschen, die mit Maschinen sprechen“, wie es in Reader’s Digest zu lesen stand, lebte bereits vielerorts der Traum von den neuen, computergestützten Arbeitswelten. Visionen von papierlosen Büros und menschenleeren Fabriken gehörten zum Ende der 1950er Jahre zum Kanon zeitgenössischer Zukunftsvorstellungen, die […]

Wie der Computer globale Abhängigkeiten und Ungleichheiten verstärkt

Mit dem Computer hofften Forschende, globale Ungleichheiten zu beenden. Doch die Realität sieht für viele Menschen im Globalen Süden anders aus.

„Unter Tage bewegt sich alles“: Bergleute erzählen vom Alltag im Kohlebergwerk

2018 wurden die letzten Steinkohlenzechen in der Bundesrepublik stillgelegt. Die Spuren dieser Zeit sind noch immer in den Kohleregionen spürbar. Welche Geschichten haben die Menschen zu erzählen, die ihr Leben mit der Bergbauindustrie verbracht haben?