Beitrag

4 Min.

18. September 2025

Wie Kommunen die Integration von Migrant:innen erleichtern können

Millionen von Menschen suchen jährlich Asyl in Europa. Doch komplexe Regeln erschweren Migrant:innen die Ankunft und eine gute Integration. Kommunen haben Möglichkeiten, den Integrationsprozess zu erleichtern. Wir stellen ein paar Beispiele vor.

Menschen sind schon immer von einem Ort an einen anderen gezogen. Einige ziehen fort, um bessere Arbeitsplätze zu finden, zu studieren oder ihren Familien zu helfen. Andere versuchen, gefährlichen Umständen wie Krieg, ungerechter Behandlung oder Problemen zu entkommen, die durch den Klimawandel, Kolonialismus und die dadurch entstandenen globalen Ungleichheiten verursacht wurden.

Aus diesem Grund sind die meisten internationalen Migrant:innen gezwungen, aus ärmeren Ländern des Globalen Südens in reichere Länder des Globalen Nordens zu ziehen. Dennoch können sie sich nicht frei bewegen wie die europäischen Bevölkerung, sondern stehen oft vor großen Herausforderungen wie langwierigen und komplexen Visumverfahren oder müssen gefährliche Reisen auf sich nehmen.

Selbst nach der Ankunft in einem neuen Land wird es nicht sofort einfacher. Welche Art von Hilfe Menschen erhalten – und wie schwer oder leicht es ist, ein neues Leben aufzubauen – hängt von vielen Faktoren ab, wie ihrem rechtlichen Status (ob sie offiziell bleiben dürfen), ihrem Bildungshintergrund oder davon, ob sie Geld und Unterstützung haben. Die Sprache lernen, die Regeln und Systeme verstehen, einen Job finden, zur Schule gehen, Gesundheitsversorgung oder Wohnraum bekommen – all das sind große Schritte. Und wie gut sich jemand einleben kann, hängt nicht nur von der Person selbst und ihren Bemühungen ab, sondern auch davon, wie offen die lokale Gesellschaft ist.

Expert:innen entwickeln Maßnahmen zur besseren Integration von Migrant:innen

Kommunen sind sich oft nicht bewusst, mit welchen Herausforderungen Migrant:innen konfrontiert sind. Forschende des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) haben daher gemeinsam mit Kommunen, der lokalen Bevölkerung und Arbeitgebern an einem Projekt namens „Arrival Regions” gearbeitet. Wir haben eine Toolbox entwickelt, die den Kommunen dabei helfen soll, offener und freundlicher gegenüber Neuankömmlingen zu werden. Die Toolbox umfasst unter anderem Themen wie das Erlernen der nationalen Sprache, Rechtshilfe und den Kontakt zwischen lokaler Bevölkerung und Migrant:innen.

Während des Projekts haben wir festgestellt, dass eines der größten Probleme für die Menschen darin besteht, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Gemeinsam mit Partner:innen aus Slowenien, Italien und Polen haben wir ein neues Projekt namens MILEstone entwickelt: Migrants’ Integration into Local Economies (Integration von Migrantinnen und Migranten in die lokale Wirtschaft). Ziel des Projekts ist es, Migrant::innen aus Nicht-EU-Ländern sowie Flüchtlingen dabei zu helfen, gute, feste Arbeitsplätze zu finden, die ihren Kompetenzen wirklich entsprechen – damit sie nicht in schlecht bezahlten Jobs landen, die unter ihrem Qualifikationsniveau liegen.

Das MILEstone-Projekt hat einen Raum für den Erfahrungsaustausch zwischen elf Ländern geschaffen: Deutschland, Schweden, Finnland, den Niederlanden, Polen, Spanien, Italien, Griechenland, Slowenien, der Ukraine und Moldawien. Vertreter:innen der Länder haben sich gegenseitig besucht, um die lokalen Strukturen kennenzulernen, über Herausforderungen zu sprechen, aber auch Good Practices auszutauschen – Projekte, die sie auch für andere Regionen als nützlich und interessant empfanden. Im Folgenden stellen wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Besuchen sowie einige Good Practices aus verschiedenen Projektpartnerregionen vor:

Den passenden Job finden

Viele Migrant:innen haben Schwierigkeiten, einen Job zu finden, der ihren Kompetenzen und Erfahrungen entspricht. Es gibt zahlreiche Fälle von Personen, die in ihrem Heimatland als Arzt oder Ingenieur gearbeitet haben und nach ihrer Flucht nach Europa eine schlecht bezahlte Arbeit annehmen mussten. Das liegt oft daran, dass die Bildungs- und Berufsabschlüsse von Nicht-EU-Ländern nicht anerkannt werden. Außerdem beherrschen Neuankömmlinge häufig die Landessprache nicht gut genug. Mitunter erhalten die Migrant:innen auch eine schlechte Berufsberatung, sodass oft nur befristete Jobs ohne Sicherheit in Frage kommen.

„Das Leben von Migran:innten hat nicht erst mit ihrer Ankunft begonnen.“

– Workshop-Teilnehmer:in, 2025

Was kann helfen?

- Sprachkurse, die sich auf passende Berufe konzentrieren

- Transparente Mentoring- und Karriereberatung

- Klare und einfache Verfahren zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen und Kompetenzen

- Unterstützung von Arbeitgebern, wie sie Migrant:innen am Arbeitsplatz fördern können

- Programme und Mechanismen zur Anerkennung informell erworbener Kompetenzen, wie z.B. MYSKILLS (Deutschland) und Juttuklubi (Jyväskylä, Finnland)

Die Sprache lernen

Wer die Landessprache beherrscht, kann leichter Freundschaften schließen, einen Job finden, sich zugehörig fühlen und mitreden. Offizielle Sprachkurse sind jedoch oft zu allgemein gehalten und berücksichtigen nicht die unterschiedlichen Hintergründe der Lernenden wie das Bildungsniveau, Lese- und Schreibfähigkeit, mögliche Traumata oder das Lerntempo.

Zudem kann die Wartezeit für einen Sprachkurs bis zu 1,5 Jahren betragen. Manche Menschen brechen den Kurs ab, um stattdessen zu arbeiten, damit sie sich und ihre Familien versorgen können. Mitunter üben die Behörden auch einen gewissen Druck auf die Kursteilnehmenden aus, dass sie möglichst schnell arbeiten sollten.

Gute Beispiele

- Das schwedische Programm „Schwedisch für Eingewanderte” (SFI) bietet drei Arten von Sprachlernwegen an

- Der schwedische Studienverband BILDA bietet flexibles und kultursensibles Lernen für verschiedene Arbeitsbereiche an

- Die Behörden der finnischen Stadt Jyväskylä verwenden einfache Sprache und Übersetzungen

- In Deutschland bieten manche Unternehmen wie Henglein Sprachkurse am Arbeitsplatz an

- Mehrsprachige Mitarbeitende mit Migrationshintergrund können helfen, Barrieren abzubauen

Wohnen, Gesundheitsversorgung und Mobilität

Ein sicheres Zuhause, eine gute Gesundheitsversorgung und gute Transportmöglichkeiten sind notwendig, um sich ein Leben in einem neuen Land aufzubauen. Migrant:innen sind oft benachteiligt, weil sie auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden, beim Arztbesuch keine Übersetzung haben und nicht genügend Geld haben, um sich ein Auto zu kaufen, wenn sie in Regionen mit schlechtem ÖPNV-Netz wohnen.

Was funktioniert:

- Mobile Gesundheitsdienste, die ländliche Gebiete besuchen

- Gesundheitskoordinator:innen in der Verwaltung, die das System erklären und Menschen an die entsprechenden Ärzt:innen weiterleiten, wie beispielsweise in Linköping, Schweden

- Flexible Transportmöglichkeiten für abgelegene Orte

- Hilfe bei der Suche nach sicherem, bezahlbarem Wohnraum durch Wohnraumkoordinator:innen in der Verwaltung, wie beispielsweise in Jyväskylä, Finnland, und im deutschen Burgenlandkreis

Öffentliche Dienstleistungen und Vertretung

Öffentliche Dienstleistungen können schwer zu verstehen sein – selbst für Muttersprachler:innen stellt die schwierige Verwaltungssprache oft eine Barriere dar. Fehlende interkulturelle Vermittlung, Übersetzung und Dolmetschen machen solche Verwaltungsstrukturen für Migrant:innen unzugänglich.

Komplizierte Vorschriften und sich häufig ändernde Richtlinien erschweren es Migrant:innen zusätzlich, gute Dienstleistungen zu erbringen. Infolgedessen haben Migrant:innen oft kein Mitspracherecht bei Entscheidungen, die ihr Leben betreffen. Ebenso werden sie nicht über ihre Rechte und deren Durchsetzung informiert.

„„Migrant:innen sind die Expert:innen für ihr eigenes Leben.““

– Workshop-Teilnehmer:in, 2025

Hilfreiche Ideen

- Eine zentrale Anlaufstelle, wo alle Dienstleistungen gebündelt werden, wie die Migrationsagentur im Burgenlandkreis oder das Internationale Haus in Jyväskylä, Finnland

- Migrant:innenräte, in denen Migrant:innen ihre Meinung äußern können, wie in Leipzig

- Mehrsprachige Mitarbeitende und Peer-Mitarbeitende in öffentlichen Ämtern

- Unterstützung für zivilgesellschaftliche Gruppen und Gemeindezentren, wie das multikulturelle Zentrum Gloria in Jyväskylä, Finnland

Integration von Migrant:innen: Der Mensch steht im Fokus

Bei Teilhabe geht es nicht nur darum, ein einzelnes Problem zu lösen, sondern das Gesamtbild zu betrachten: psychologische Bedürfnisse, Sprache, Gesundheit, Bildung, Arbeit, Teilhabe, Schutz vor Diskriminierung und vieles mehr. Der Weg jedes Einzelnen ist anders, daher müssen unsere Lösungen flexibel sein und auf realen Erfahrungen basieren.

Die Hauptbotschaft des MILEstone-Projekts lautet: Migration ist kein Problem, das gelöst werden muss – sie ist eine Tatsache des Lebens. Durch Migration können Menschen Krieg oder Klimakatastrophen überleben, und sie kann Gesellschaften insgesamt stärken. Damit dies jedoch möglich wird, müssen wir aufhören, Migrant:innen als „Außenstehende” zu betrachten, und anfangen, sie als Nachbar:innen, Kommiliton:innen, Kolleg:innen und zukünftige Führungskräfte zu sehen. Wir alle tragen Verantwortung für die Erschaffung inklusiver Gesellschaften. Das MILEstone-Projekt erinnert uns daran, dass mit der richtigen Unterstützung jede:r dazugehören kann – und das macht uns alle stärker.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

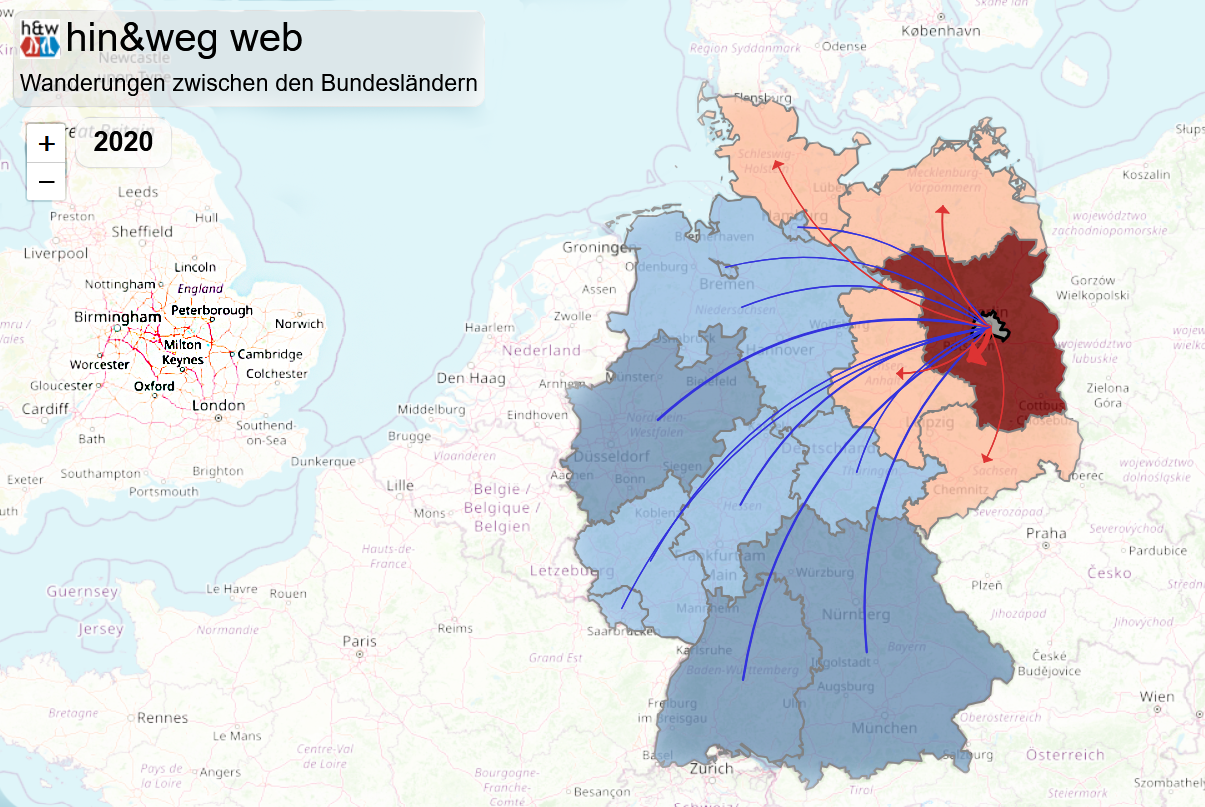

Binnenmigration seit 1991: Wohin zieht Deutschlands Bevölkerung?

Von Ost nach West, vom Land in die Stadt – das ist die gängige Annahme, wohin Menschen in Deutschland ziehen. Doch stimmen diese Klischees noch immer? Aktuelle Zahlen zeigen, wohin es die Bevölkerung wirklich zieht.

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

Gesund in der Stadt: Diese Orte ändern unsere Art zu wohnen

Stau, Lärm, Stress: Für viele ist der Alltag in der Stadt alles andere als gesund. Doch es geht auch anders! Vier Städte zeigen, wie mehr Lebensqualität für alle möglich ist.