Beitrag

5 Min.

1. Oktober 2025

Sozial-ökologische Transformation: Gefangen zwischen Aufbruch, Widerstand und ungewöhnlichen Allianzen

Zwischen Aufbruchsstimmung und Widerstand: Die sozial-ökologische Transformation spaltet die Gesellschaft. Während die einen den radikalen Wandel fordern, wollen andere jegliche Umweltschutzmaßnahme verhindern. Ungewöhnliche Allianzen könnten der Transformation zum Sieg verhelfen.

Ende Juni 2025 lud das Leibniz-Forschungsnetzwerk „Räumliches Wissen für Gesellschaft und Umwelt – Leibniz R“ Vertreter:innen aus Wissenschaft und Praxis ein, um über Fortschritte und Rückschläge in der sozial-ökologischen Transformation in Deutschland zu diskutieren. Mehr als 100 Forscher:innen und Praktiker:innen nahmen an dem zweitägigen Kolloquium in Berlin mit dem Titel „Exzessiver Wandel? – Neue Wege und alte Widersprüche in der sozial-ökologischen Transformation“ teil.

Als wir Anfang 2024 mit der Planung und Organisation dieser Veranstaltung begannen, hatten wir den Eindruck, dass die gesellschaftliche Sichtweise auf das, was als ’sozioökologischer Wandel‘ bezeichnet wird, als Reaktion auf die globale Erwärmung und andere schwerwiegende ökologische Krisen zunehmend unklar geworden ist.

Wir können Transformation als kollektives gesellschaftliches Bestreben verstehen, in der Gegenwart auf bekannte grundlegende Bedrohungen zu reagieren. Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Reaktion, sondern um einen radikalen gesellschaftlichen Wandel, bevor die Grenzen bestehender Anpassungssysteme erreicht sind. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Sie erfordert präventives Handeln, das über schrittweise Veränderungen hinausgeht, mit einem umfassenden Ansatz und einer langfristigen Perspektive.

Damals hatten wir das Gefühl, dass der Zeitgeist einen Wendepunkt überschritten hatte. Es ging nicht mehr um die Frage „Wir brauchen eine Transformation – wie gehen wir vor und wo fangen wir an?“. Stattdessen registrierten wir kurz nach Beginn erste Anzeichen einer Transformationsmüdigkeit, der zu einer zunehmend widersprüchlichen Debatte führte, die heute noch kontroverser geworden ist.

„Wir können Transformation als kollektives gesellschaftliches Bestreben verstehen, in der Gegenwart auf bekannte grundlegende Bedrohungen zu reagieren. Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Reaktion, sondern um einen radikalen gesellschaftlichen Wandel, bevor die Grenzen bestehender Anpassungssysteme erreicht sind.“

– Prof. Dr. Oliver Ibert (IRS), Prof. Dr. Thilo Lang (IfL)

Sozial-ökologische Transformation: Die einen fordern einen radikaleren Wandel…

Einige Gruppen argumentieren, dass trotz beachtlicher Erfolge (steigender Anteil erneuerbarer Energien, Elektrifizierung kohlenstoffbasierter Technologien, Sprünge in der Energieeffizienz) der eingeleitete Wandel noch immer unzureichend ist. Die Reaktion kommt zu langsam, die Veränderungen sind nicht radikal genug. Es wurden ehrgeizige Ziele gesetzt… und anschließend in die ferne Zukunft verschoben oder erneut in Frage gestellt.

Mittlerweile erscheinen die Bedrohungen weniger abstrakt und rücken historisch gesehen näher. Es sind nicht mehr zukünftige Generationen, die unter der globalen Erwärmung leiden werden, sondern wir selbst, hier, jetzt und morgen. Jedes Jahr erleben wir neue Temperaturhöchstwerte, die globale Erwärmung hat bereits kritische Schwellenwerte überschritten (wie den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad Celsius), wir zählen mehr extreme Wetterereignisse und beobachten sie in Gebieten, in denen sie zuvor nicht auftraten. Hitzewellen und Dürren beeinträchtigen die Gesundheit der Menschen und enden manchmal tödlich.

Die Diagnose, dass wir eine Klimakrise erleben, hat jedoch erst während der Hochphase der Fridays-for-Future-Bewegung an Bedeutung gewonnen. Bald darauf schien sie sich in eine ’schleichende Krise‘ zu verwandeln, ein weit verbreitetes unheimliches Gefühl, dem die für echte Krisen charakteristische Dringlichkeit fehlt.

… den anderen geht die Transformation zu schnell

Andere argumentieren, dass es heute zu viele Veränderungen gibt. Es ist alles zu viel. Es ist nicht möglich, alles auf einmal zu ändern. Die Mehrheit der Menschen ist nicht dabei. Wir müssen bei der Transformation „realistischer“ sein, wir sollten die Menschen nicht überfordern, Veränderungen müssen für diejenigen, die ihre Rechnungen bezahlen müssen, erschwinglich sein. Der Wandel zerstört investierte Werte und macht funktionierende Infrastruktur obsolet.

Befürworter:innen dieser Ansicht äußern Bedenken, dass andere gesellschaftliche Werte wie soziale Gerechtigkeit oder individuelle Freiheit auf dem Spiel stünden, wenn wir den ökologischen Wandel übertreiben. In Bezug auf den Raum wird oft gesagt: „Lasst zuerst andere den Wandel vollziehen, sie verschwenden mehr Energie als wir oder haben aufgrund ihrer größeren Bevölkerung einen größeren Einfluss.“

Politische Gegner wollen Transformation zurückdrehen

Heute ist dieser besorgtere Teil der Debatte einen Schritt weiter gegangen und hat sich zu einer regelrechten Opposition, wenn nicht gar zu Zerstörung gewandelt. Wir erleben neue politische Strategien, die sich nicht mehr mit dem Tempo des Wandels befassen, sondern die Notwendigkeit eines transformativen Wandels grundsätzlich in Frage stellen.

Solche Kräfte schlagen eine Rückkehr zu den ihrer Meinung nach guten alten Zeiten mit ihren kohlenstoffbasierten Technologien und der angeblich „sauberen“ Kernenergie vor. Diese politischen Kräfte schlagen vor, beispielsweise Windkraftanlagen wieder abzubauen. Sie leugnen die vielfältigen ökologischen Krisen entgegen aller Beweise und einer überwältigenden Expertenmeinung. Schlimmer noch, wenn wir auf die USA blicken, sehen wir sogar, dass politische Entscheidungsträger:innen die Budgets für die Klimaforschung kürzen – ein Akt der vorsätzlichen Ignoranz, um neue Erkenntnisse über das Geschehen zu verhindern. Dennoch sind diese Strategien insofern erfolgreich, als sie die Wähler:innen im demokratischen Wettbewerb der Ideen und politischen Konzepte mobilisieren.

„Konservative, bewahrende Kräfte und progressive, transformative Akteur:innen können gemeinsam eine mächtige Mehrheit bilden, die den Wandel vorantreibt und eine Allianz gegen reaktionäre Kräfte bildet. Derzeit sehen wir in der deutschen Politik jedoch das Gegenteil: Konservative haben an Einfluss verloren, wenn es darum geht, transformative Politik zu unterstützen.“

– Prof. Dr. Oliver Ibert (IRS), Prof. Dr. Thilo Lang (IfL)

Was die Raumwissenschaft zu einer erfolgreichen sozial-ökologische Transformation beitragen kann

Für die sozialwissenschaftliche Raumforschung ist dieser Stand der Debatte ein wichtiger Hintergrund. Transformation bedeutet je nach Region, Stadt oder Dorf, auf die wir uns konzentrieren, ganz unterschiedliche Dinge. Eine Herausforderung bestand schon immer darin, einen kohärenten Ansatz für die Transformation zu entwickeln, der eine Vielzahl unterschiedlicher, wenn nicht sogar divergierender lokaler Ansätze umfasst. Eine weitere Herausforderung besteht darin, wie man von (lokalen) Experimenten zu gesicherten Lösungen gelangt, die – wenn schon nicht für das gesamte Gebiet, so doch zumindest für viele Orte – gelten.

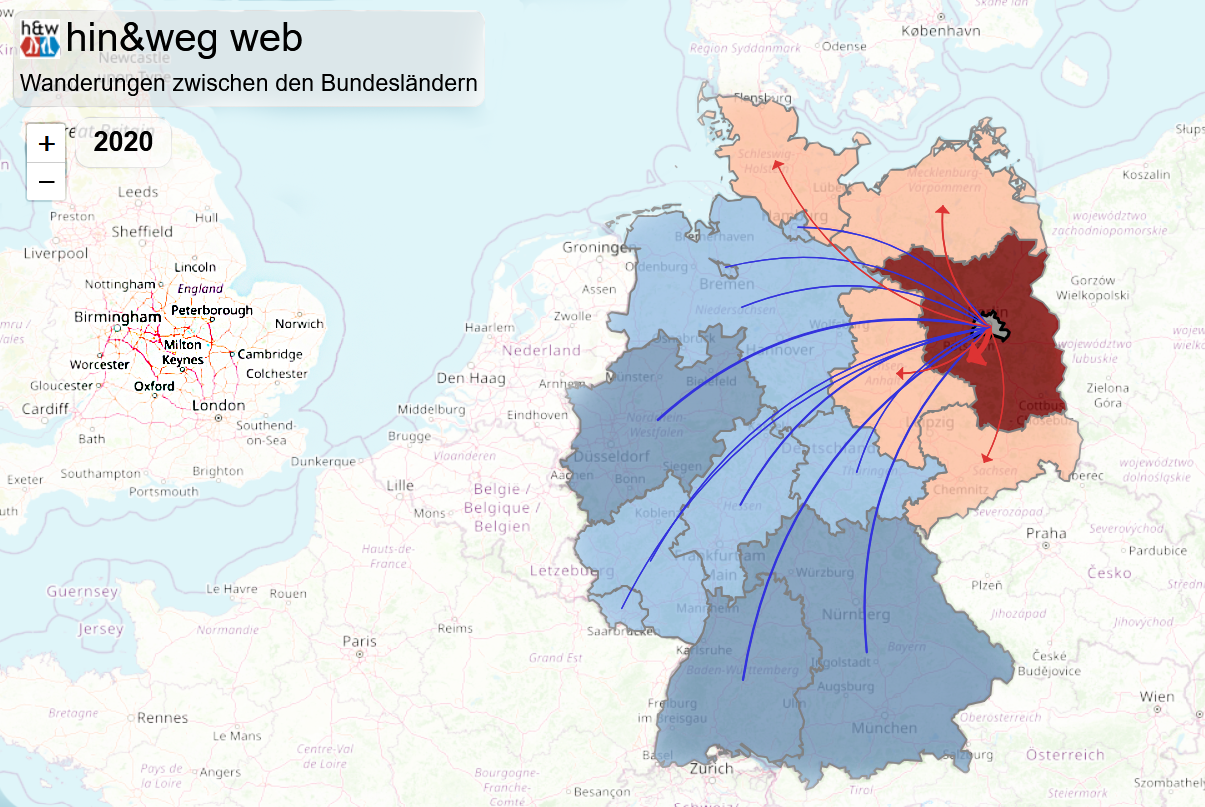

Darüber hinaus hat auch die Opposition gegen Transformation eine Geografie, nämlich die ungleiche Geografie der Verbitterung und Verzweiflung, die konfliktreichen Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Räumen. Ist es beispielsweise möglich, Regionen zu integrieren, deren Einwohner:innen für politische Kräfte stimmen, die sich jedem Versuch einer Transformation widersetzen? Oder ist lokaler Widerstand vielleicht etwas Wertvolles – weil er uns etwas über die wahren Anliegen und Konfliktlinien lehrt, die gelöst werden müssen?

„Was wir suchen, sind neue Wege, um mit widersprüchlichen Werten und Gruppeninteressen umzugehen und konservative und progressive Positionen mit dem gleichen Ziel zu vereinen. Es geht nicht darum, soziale und ökologische Fragen, Fragen der individuellen Freiheit und Solidarität auszuspielen, sondern vielmehr darum, integrativere Wege zur Transformation der Gesellschaft zu finden.“

– Prof. Dr. Oliver Ibert (IRS), Prof. Dr. Thilo Lang (IfL)

Wie können wir eine produktive Kraft nutzen, die von Widersprüchen und Spannungen angetrieben wird, die letztlich für große Veränderungen ganz normal sind? Wie können wir eine gemeinsame Strategie mit einer Vielzahl von Teilbereichen und Ansätzen entwickeln – und dabei vermeiden, in einem Kulturkampf stecken zu bleiben? In dieser Hinsicht sind konservative, bewahrende Kräfte ebenso wichtig wie progressive, transformative Akteur:innen, und beide Bereiche können eine mächtige Mehrheit bilden, die den Wandel vorantreibt und eine Allianz gegen reaktionäre Kräfte bildet. Derzeit sehen wir in der deutschen Politik jedoch das Gegenteil: Konservative haben an Einfluss verloren, wenn es darum geht, transformative Politik zu unterstützen.

Wir sollten Debatten über die Richtung der sozial-ökologischen Transformation von zwei Annahmen ausgehend beginnen. Erstens: Mit der Natur kann man nicht verhandeln! Zweitens: Die Demokratie ist die beste aller bestehenden Regierungsformen – trotz einiger Schwächen und Dysfunktionalitäten. Daher muss eine transformative Agenda innerhalb des demokratischen Systems entwickelt und umgesetzt werden. Wir suchen neue Wege, um mit widersprüchlichen Werten und Gruppeninteressen umzugehen, Risiken und Gewinne unter den Beteiligten zu verteilen und konservative und progressive Positionen mit dem gleichen Ziel zu vereinen. Es geht nicht darum, soziale und ökologische Fragen, Fragen der individuellen Freiheit und Solidarität auszuspielen, sondern vielmehr darum, integrativere Wege zur Transformation der Gesellschaft zu finden.

„Wir wollen über rein technologische, um nicht zu sagen technokratische Lösungen hinausgehen und stattdessen tiefer in die kulturellen und sozialen Grundlagen der Transformation eintauchen. Welche neuen sozialen Praktiken müssen verbreitet werden?“

– Prof. Dr. Oliver Ibert (IRS), Prof. Dr. Thilo Lang (IfL)

Sozial-ökologische Transformation benötigt mehr als technologische Lösungen

Ein weiteres Problem besteht bislang vielleicht darin, dass radikale Veränderungen bisher mit dem Versprechen verbunden waren, dass keine Verhaltensänderungen notwendig seien, da die Technologie die Arbeit übernehmen würde. Wir können weiterhin individuelle Mobilität mit einem Elektromotor oder sogar noch besser mit herkömmlichen Motoren, aber grünem Wasserstoff als Kraftstoff haben. Diese Versprechen fördern jedoch nicht mehr die Akzeptanz, sondern wecken Misstrauen. Sie klingen unehrlich in den Ohren derjenigen, die befürchten, benachteiligt zu werden. Wir wollen über rein technologische, um nicht zu sagen technokratische Lösungen hinausgehen und stattdessen tiefer in die kulturellen und sozialen Grundlagen der Transformation eintauchen. Welche neuen sozialen Praktiken müssen verbreitet werden?

Und schließlich wissen wir als Sozialwissenschaftler:innen mit einer räumlichen Perspektive Ansätze zu schätzen, die über Einheitslösungen und auch über die Delegation von Verantwortung an andere Länder oder Regionen hinausgehen. Viele Teilnehmer:innen haben recht unterschiedliche Vorstellungen von Transformation, da sie verschiedene Orte und Regionen vertreten. Dennoch ist überall Veränderung notwendig, wenn auch nicht überall die gleiche Art von Veränderung.

Das Raumwissenschaftliche Kolloquium (RWK) fand am 26./27. Juni 2025 in Berlin statt. Die Veranstaltung wird alle zwei Jahre vom Forschungsnetzwerk „Räumliches Wissen für Gesellschaft und Umwelt | Spatial Knowledge for Society and Environment“, kurz „Leibniz R“ ausgerichtet. Am Netzwerk beteiligen sich acht Raumforschungsinstitute. Das RWK findet seit 2005 statt und richtet sich an Interessierte aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung, um gemeinsam aktuelle Fragen der Raumentwicklung zu diskutieren und Perspektiven auszutauschen.

Über diesen Artikel

Lesen Sie auch

Älter als man glaubt – Eine kurze Geschichte der deutschen Energiewende

Die Energiewende ist älter als viele denken. Seit den 70ern gibt es Ideen, Bewegungen, Rückschläge in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik.

50% Urban – eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Ein Text zur Sommerschule: Transformation in Motion.

Binnenmigration seit 1991: Wohin zieht Deutschlands Bevölkerung?

Von Ost nach West, vom Land in die Stadt – das ist die gängige Annahme, wohin Menschen in Deutschland ziehen. Doch stimmen diese Klischees noch immer? Aktuelle Zahlen zeigen, wohin es die Bevölkerung wirklich zieht.